民主主義を揺るがす“真実”への向き合い方

人々が議論を交わす際、その根底にある「どのように真実を捉えるか」という姿勢は、大げさではなく議論の方向や着地点を左右すると言われています。

たとえば、「こちらのデータが証拠として示しています」と論じる人と、「自分の感覚や信念を拠りどころにしています」と主張する人では、あたかも航海をする際に海図を読みこなして進む船と、勘と経験だけで目的地を探す船ほどの違いがあるかもしれません。

前者は、客観的な座標を頼りに計画的に進む安心感がある一方、後者は柔軟な舵取りが可能である反面、予期せぬリスクに直面しやすい――こうした対比が、社会の中で意見を戦わせる際にも表れるというわけです。

民主主義の世界では、これら二つのアプローチを適度に組み合わせることが理想とされています。

事実やデータに基づいた“根拠”を明確にしつつ、同時に感情や価値観にも配慮することで、多様な視点が融合し、より納得性の高い結論や政策が生まれると期待されているからです。

しかし近年、“truth decay”(真実の崩壊)と呼ばれる現象が各国で指摘され、ファクトとフィクションの境界が曖昧になったり、情報の信憑性そのものが疑われたりする例が増えています。

これは社会の分断を深め、政府やメディアなどの機関への不信を招くとされ、各界の専門家から大きな警鐘が鳴らされています。

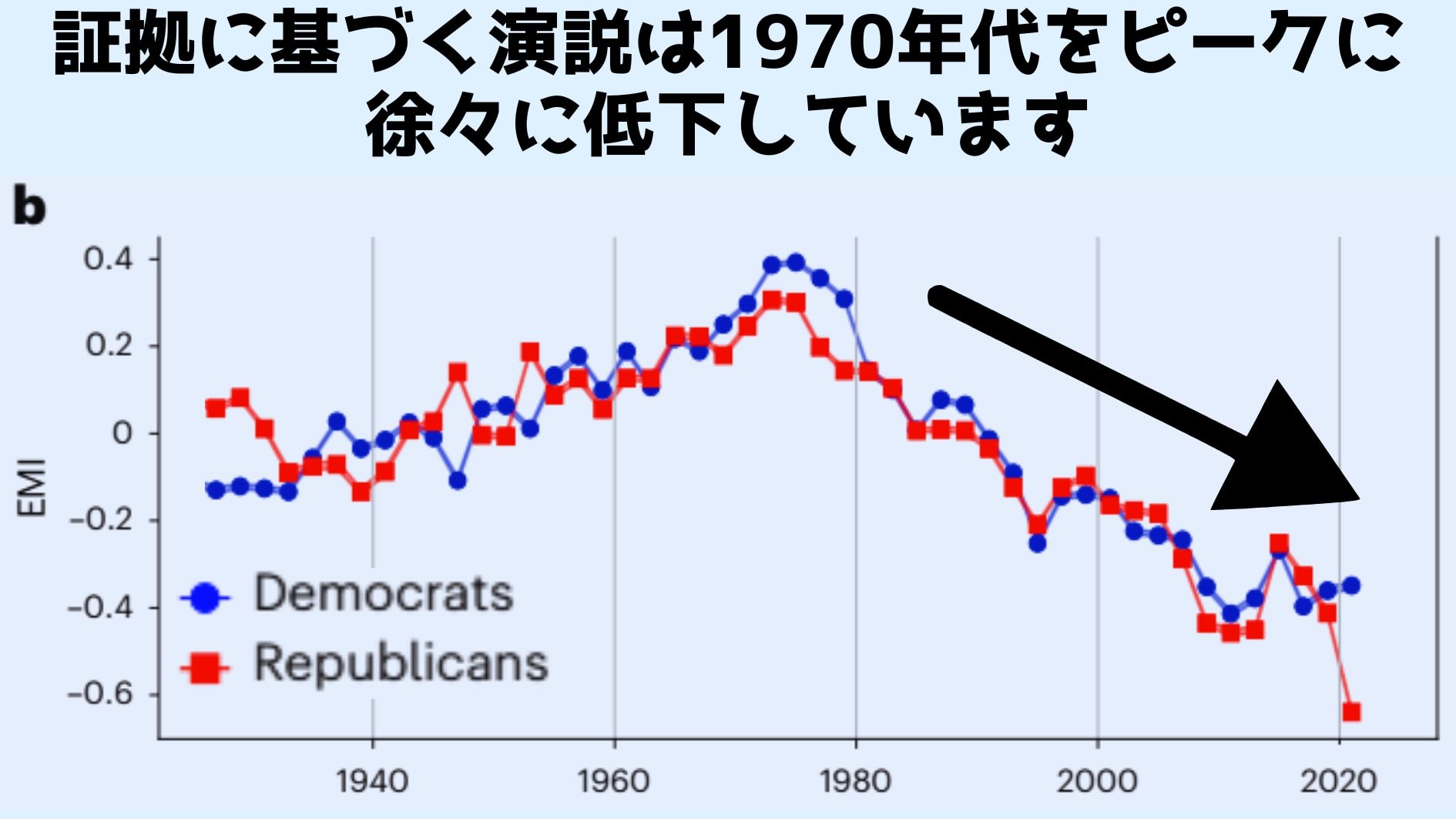

こうした複雑な時代背景のもと、研究者たちは「それならば、政治家の言葉を大規模に分析すれば、今どんなふうに“真実”に向き合っているのかが見えてくるのではないか」と考えました。

政治や政策を語る場として、議会演説ほど公式かつ公に記録されるものはありません。

そこで演説の中に注目するキーワード群――“証拠”を示す単語(fact, data, evidenceなど)と、“直感や感情”を示す単語(believe, guess, feelingなど)――を探ることで、政治家たちが過去から現在に至るまで、どれほど客観的データを重んじてきたのか、あるいは自身の感覚や価値観を優先してきたのかを浮き彫りにできると期待されたのです。

実際、この種の問題意識自体は以前から指摘されてきました。

たとえば「アメリカの議会は昔より感情的になったのではないか」「証拠を見ずに党派的な主張ばかりに終始しているのではないか」といった声は、メディアや市民の間でもしばしば聞かれます。

しかし、こうした議論を学術的に証明するには、長期にわたる大量の議事録や演説記録を精密に調べる必要があり、その作業はあまりにも膨大でした。

そのため、部分的な事例研究や特定の時期に限られた分析はあっても、140年以上の歴史を通して演説の言葉づかいを比較するような包括的調査はほとんど実施されてこなかったのです。

もっとも、“証拠”と“直感”を完全に別物として切り分けることはできません。

真実を見極めるには、観察や測定といった客観的プロセスを踏む必要がありますし、一方で、それをどう評価し、どう受け止めるかには人間の感覚や価値観が不可欠だからです。

いわば、“証拠”から“直感”へ続く道は一つのグラデーションであり、どこで線を引くかはそう簡単ではありません。

それでも、もしあまりにも“直感”に偏りすぎると、データに基づく検証プロセスが抜け落ちてしまい、異なる立場や意見との橋渡しが難しくなるおそれがあります。

逆に“証拠”を過度に崇拝しすぎれば、人間的な感情や倫理観の問題を見落としてしまうかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)