四つのオルガノイドを“直列接続”──試験管で痛みの伝播を可視化

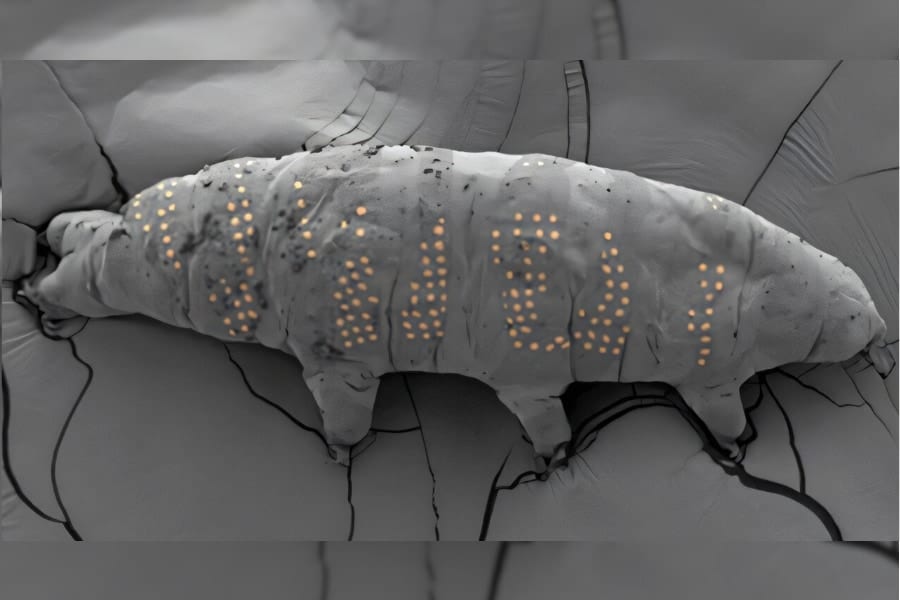

今回の研究チームは、まずヒトiPS細胞を使って“四種類”のミニチュア組織を作り上げました。

感覚情報を受け取る部分(一次感覚ニューロンに対応)から、脊髄の背側(痛みや触覚を受け取る脊髄後角)、視床(感覚情報のリレーセンター)、そして大脳皮質(最終的に情報を統合する領域)という各ステーションをそれぞれオルガノイド化し、ひとつずつ別々に培養します。

痛みを伝える経路を“分割”してパーツとして準備したわけです。

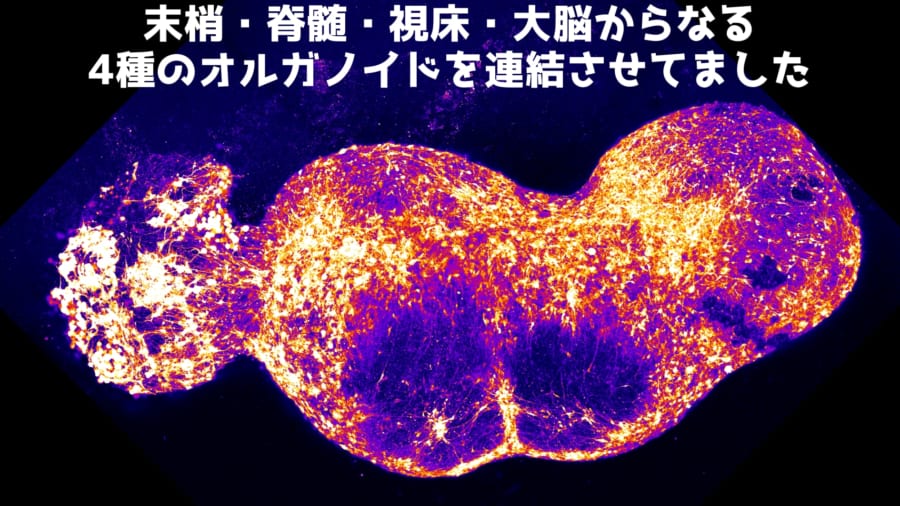

次に行ったのは、これら四種類のオルガノイドを直列に“つなげる”ことでした。

まるで電気回路を自作するように、末梢から中枢までの順番でスライド状に並べ、物理的に融合させたのです。

末梢神経→脊髄→視床→大脳皮質という情報伝達の経路と同じ順番で配置することで、実際の人間の体とできるだけ近い構造を再現したわけです。

ただこの段階ではまだ、本当に痛みの信号が末梢から順繰りに伝わるかは不明でした。

そこで実験では、末梢側のオルガノイド(感覚神経に対応する部分)を、痛み受容を引き起こす薬剤──たとえば粘膜などに触れると痛みになるカプサイシンや、痛みにかかわる神経受容体を選択的に活性化するαβ-メチルATPなど──で刺激しました。

その時の電気活動を特殊な“カルシウムイメージング”によって可視化し、信号が脊髄→視床→大脳皮質の順に伝わるかどうかを確かめたのです。

結果は驚くべきもので、刺激を受け取った感覚オルガノイドだけでなく、その先にある脊髄様オルガノイド、さらに視床や大脳皮質オルガノイドも“波及するように”同期して活性化しました。

つまり、末端で感知した痛み信号が、試験管内の“ミニチュア回路”を通じて脳まで届くことが実証された形になります。

さらに研究者たちは、ヒトの痛覚異常に関わる代表的な遺伝子「SCN9A」の変異も試してみました。

SCN9Aは末梢の感覚ニューロンで痛みを感じるうえで極めて重要なナトリウムチャネルをコードしており、先天性無痛症や極端な痛覚過敏に関与することが知られています。

たとえば、2006年に発表された家族例では、変異を持つ子どもたちが熱いものに触れてもまったく痛みを訴えず、気づかぬうちに火傷や骨折をしていたといった報告があります。

今回の実験で研究者たちは、このSCN9A変異を末梢感覚系オルガノイドに導入してみたところ、痛み刺激に対する応答や回路全体の同期が著しく変化するのを確認しました。

(※変異が欠損型の場合は、回路全体の同期活動が明らかに低下し、逆に痛みを増幅するタイプの変異ではネットワークが過剰に活性化しました。)

これは、ひとつの遺伝子変化が感覚ニューロンだけでなく脊髄や視床、大脳皮質にも連鎖的な影響を及ぼし、痛み回路のバランスを大きく崩すことを示しています。

このように、四つのパーツを組み合わせるという斬新な発想と、実時間で信号のやり取りをのぞき見る高度なイメージング技術が組み合わさり、“試験管の中で痛みが伝わる瞬間”を可視化できるようになりました。

本来なら生体内を観察しなければわからないような、痛みの伝達プロセスや遺伝子変異の影響を、そのまま試験管内で確かめられる──この点こそが、研究のいちばん刺激的な成果だと言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)