なぜ惑星は溶けているのか?

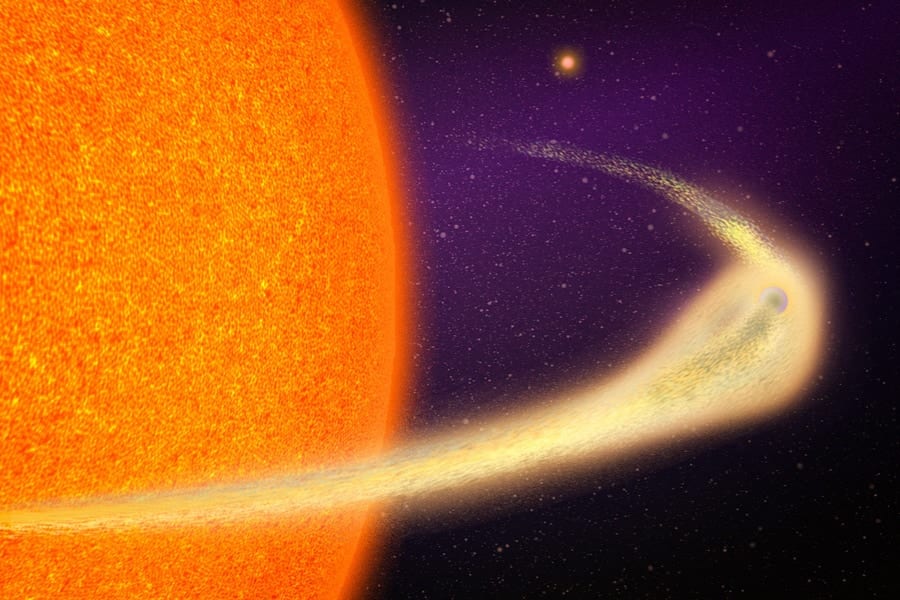

溶ける惑星「BD+05 4868 Ab」は、地球からおよそ140光年離れた場所にある岩石惑星です。

その公転周期はたったの30.5時間という超短周期で、中心部の恒星のすぐ近くを猛スピードで回っていました。

その距離は、太陽と水星の距離の20分の1ほどしかなく、非常に過酷な環境にさらされています。

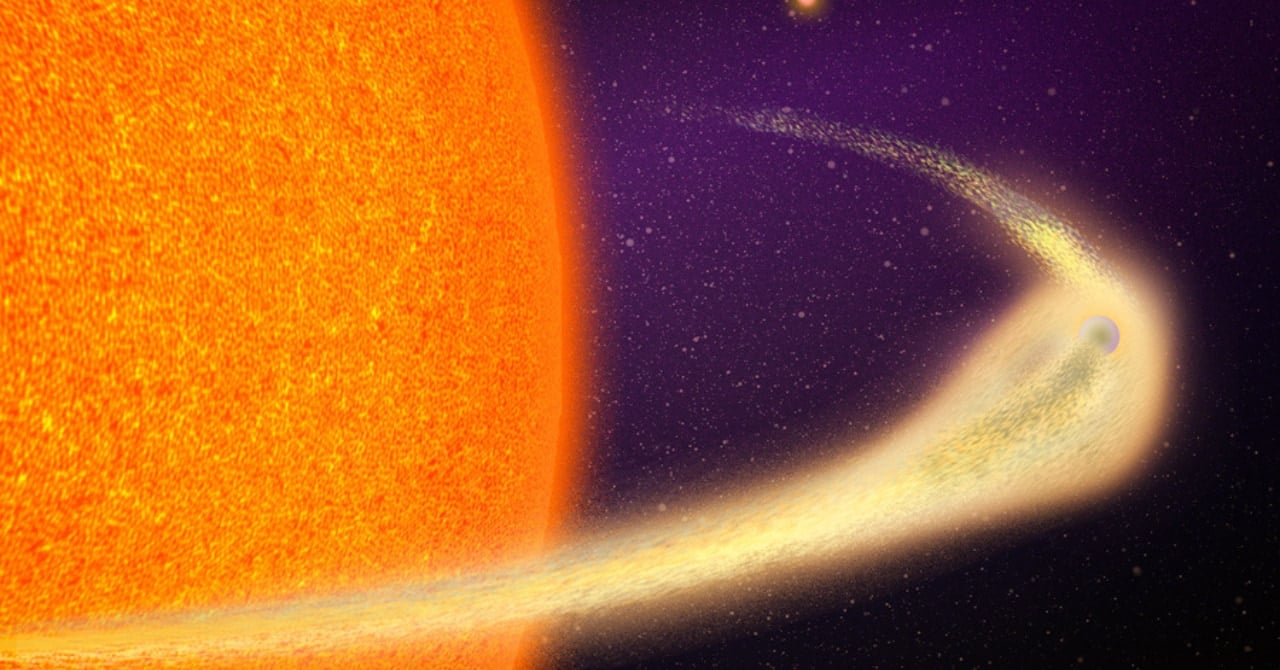

この近さのため、惑星の表面温度はおよそ摂氏1820度にも達すると推定されており、表面の鉱物が溶けてマグマとなり、それらが気化して宇宙空間に噴き出していたのです。

こうして噴き出した物質は塵となって広がり、惑星の後方に最大で900万キロメートルもの尾を形成していると推定されました。

これは地球から月までの距離の20倍以上にも相当します。

さらに驚くべきことに、この惑星は1回の公転ごとにエベレスト山1個分の質量を失っていると推定されており、まさにリアルタイムで急速に蒸発しながら崩壊しているのです。

惑星自体の質量は月から水星の中間程度で、重力が非常に弱いため、一度物質が飛び出すともう引き戻す力がありません。

これにより「蒸発→重力低下→さらなる蒸発」という悪循環に陥っており、今後100万〜200万年以内に完全に消滅すると考えられています。

チームは今後この塵の成分を調べるために、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による観測を予定しています。

これにより、岩石惑星の内部組成を直接調べるという、地球外の地殻構造を解明する画期的なチャンスが得られるかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

私の財布の中身に親近感を覚えました。ありがとうございます。

ということはお財布の中身が蒸発しきるのに100万〜200万年かかる…?(前向き)

>今後100万〜200万年以内に完全に消滅すると考えられています。

という計算は本当に正しいのだろうか?

100万〜200万年と言ったら地球の年齢である約45億年と比べれば0.022%~0.044%に過ぎません。そんな僅かな時間で消滅してしまうものが偶々人類が惑星を探知出来る技術を手に入れた現在に存在しているというのは非常に小さな確率でしか起きない出来事です。

しかも発見した方法がトランジット法という事は、そんな小さな確率でしか存在していない筈の惑星が、偶々、主星と地球の間を結ぶ直線上を横切る軌道で公転しているという事なのですから、奇跡としか言いようがありません。

グリーゼ・ヤーライスカタログによると地球から25パーセク(81.54光年)以内の恒星は3803個なので、もし同じ数密度で恒星が存在しているとすれば地球から140光年以内に存在する恒星の数は約19250個。その0.044%は約8.47個に過ぎず、その8.47個の内の1個が偶然にも主星と地球の間を結ぶ直線上を横切る軌道で公転していた事になるわけですから、確率的にちょっと考え難い話のように思えます。