どうやって太陽系外惑星を見つけるの?

宇宙に浮かぶ惑星を、直接カメラでとらえるのは非常に難しいことです。

特に太陽系外のような途方もなく遠い場所なら尚更でしょう。

そこで活躍するのが、NASAが2018年に打ち上げた宇宙望遠鏡「TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite:トランジット系外惑星探査衛星)」です。

TESSは夜空に散らばる数百万もの恒星を観測し、「トランジット法」と呼ばれる手法で、自らは光を発さない惑星の存在を捉えます。

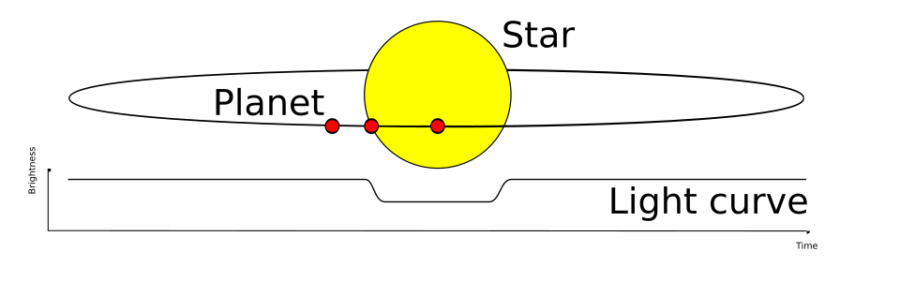

具体的には、車のライトの前を人が横切るように、ある惑星が恒星の手前を通過すると、その恒星の明るさはわずかに暗くなりますよね。

この明るさの周期的な変化を捉えて、惑星の存在を特定するのがトランジット法です。

この方法により、TESSはこれまで数千もの太陽系外惑星を発見してきました。

通常の惑星トランジットは、光の明るさが一定のパターンで減少し、その後すぐに元に戻るのが特徴です。

ところが今回、MITの研究チームは、そうした通常とは異なる奇妙な光の変化に気づきました。

周期的に光が減るにもかかわらず、その回復に非常に長い時間がかかっていたのです。

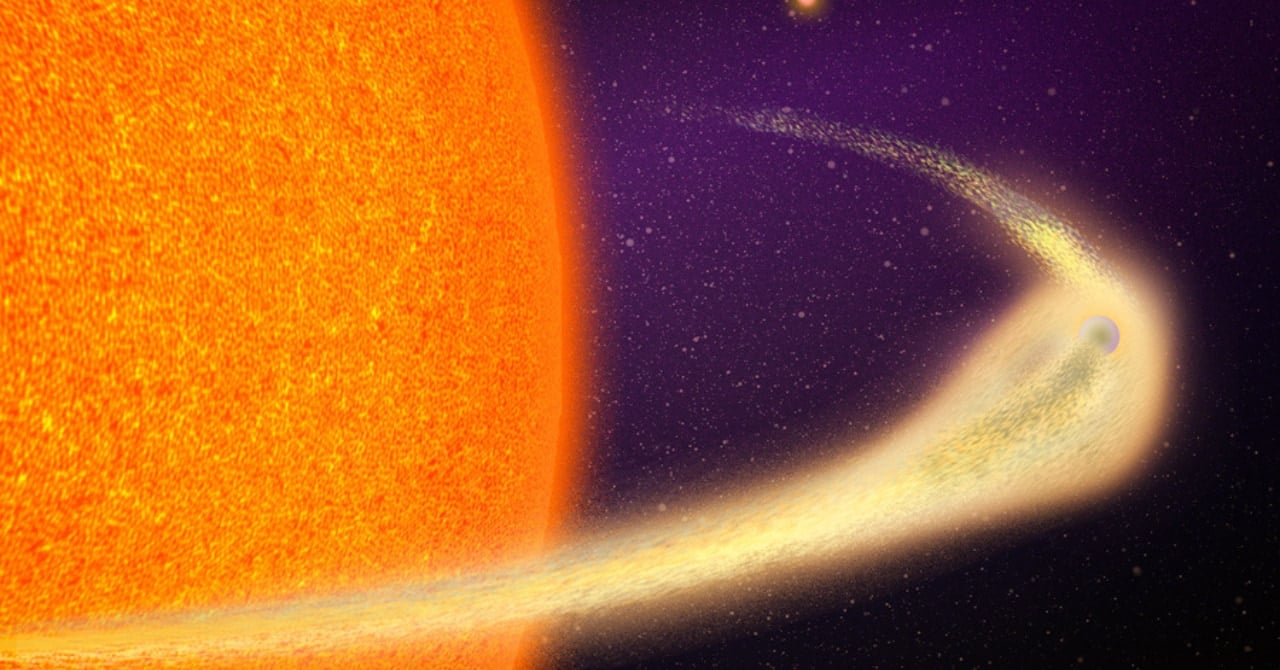

それはまるで、惑星だけでなく、その後ろに何かが長く尾を引いて恒星の光を遮り続けているかのようでした。

こうして発見されたのが、今回の主役である「溶ける惑星・BD+05 4868 Ab」だったのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)