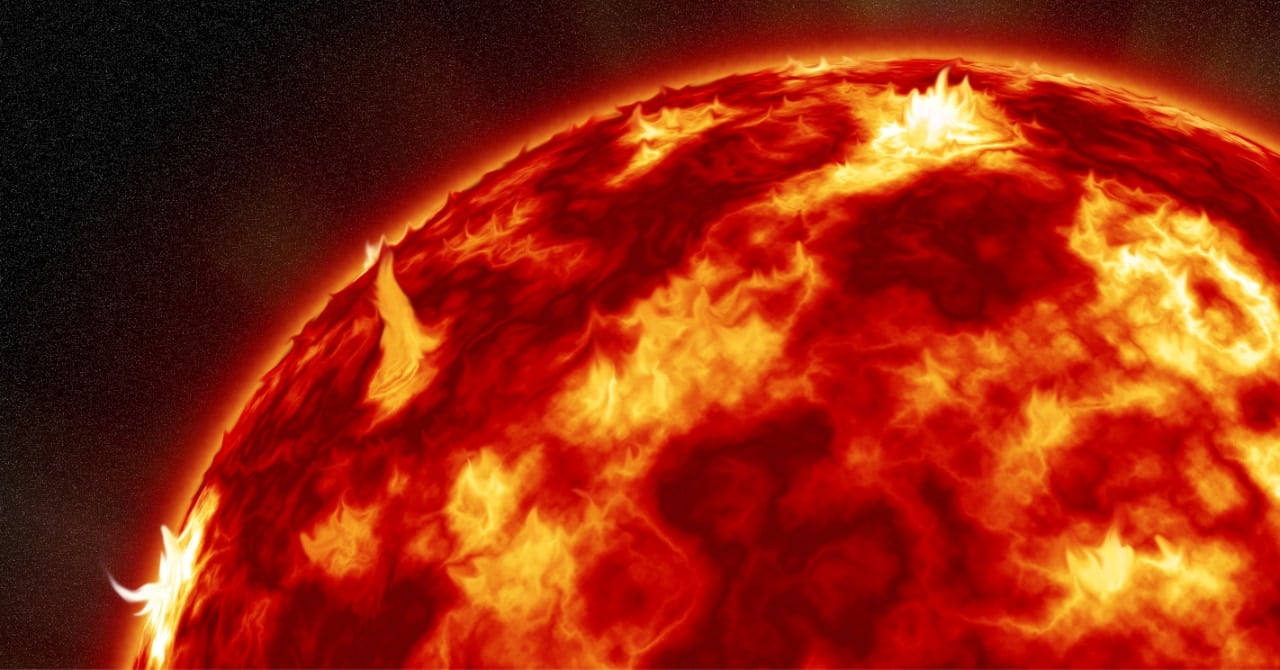

実は観測史上最も弱いサイクルに入っている太陽

太陽は、約11年ごとに活動が活発になったり静かになったりする「太陽活動周期(Solar Cycle)」というリズムを持っています。

このリズムは、太陽の表面に現れる黒点の数が増えたり減ったりする現象として観察できます。

黒点が多い時期は太陽から出るエネルギーや風(太陽風)が強くなり、地球ではオーロラがよく見えたり、通信機器への影響が出たりすることがあります。

この11年周期は今から約180年前に、ドイツの天文学者ハインリッヒ・シュワーベ(Samuel Heinrich Schwabe)によって発見されました。

それ以降、世界中の科学者が黒点の数や太陽風の強さを観測し続け、「太陽はまるで呼吸しているかのように11年周期でリズムを刻んでいる」と分かってきました。

さらに現代では、太陽にはこの11年周期以外にも、もっと「長期的な変化」があることがわかっています。

例えば17世紀後半(1645年から1715年の約70年間)太陽に黒点がほとんど見られず太陽活動が非常に低下した「マウンダー極小期」と呼ばれる時代があったことが知られています。このときは地球全体の気温が下がる“ちいさな氷河期(小氷期)”が起きていました。

また、19世紀初めにも「ダルトン極小期」と呼ばれる、やはり太陽活動が低下した時代がありました。

そして実は現代も、1990年代から2008年の観測結果で太陽活動が弱まる流れが報告されており、「宇宙時代(人工衛星観測が始まった時代)以降で最も弱いサイクル」だと言われているのです。

そのため、専門家の間では「太陽はまた長い静かな時期に入るのかもしれない」と予想されていました。

2025年現在は、11年周期でいえば太陽は活動が強まる時期に当たっています。しかし長期的な傾向としては11年周期で最大になる活動の上限自体は下がっていたのです。

ところがNASAの最新の観測結果は、この予想からは説明のつかない太陽活動が示されました。

今回の研究では、NASAの人工衛星が集めた「ラグランジュ点L1」と呼ばれる場所でのデータ(OMNI-2データ)を使い、太陽風や磁場の記録を2008年から2025年まで16年分にわたって詳しく分析しました。

黒点の数だけでなく、太陽風のスピード・濃さ(密度)・温度、そして「動圧(太陽風の強さ)」や「エネルギーの流れ(エネルギー流束)」など色々な指標を組み合わせ、太陽活動の変化を細かくチェックしています。

その上で「短い変動」に惑わされないように、太陽が1回自転するごとに平均をとって、“太陽全体の長期的な傾向”をなるべく正確につかむよう工夫しています。

こうした詳細な長期観測は一体何を報告したのでしょうか。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)