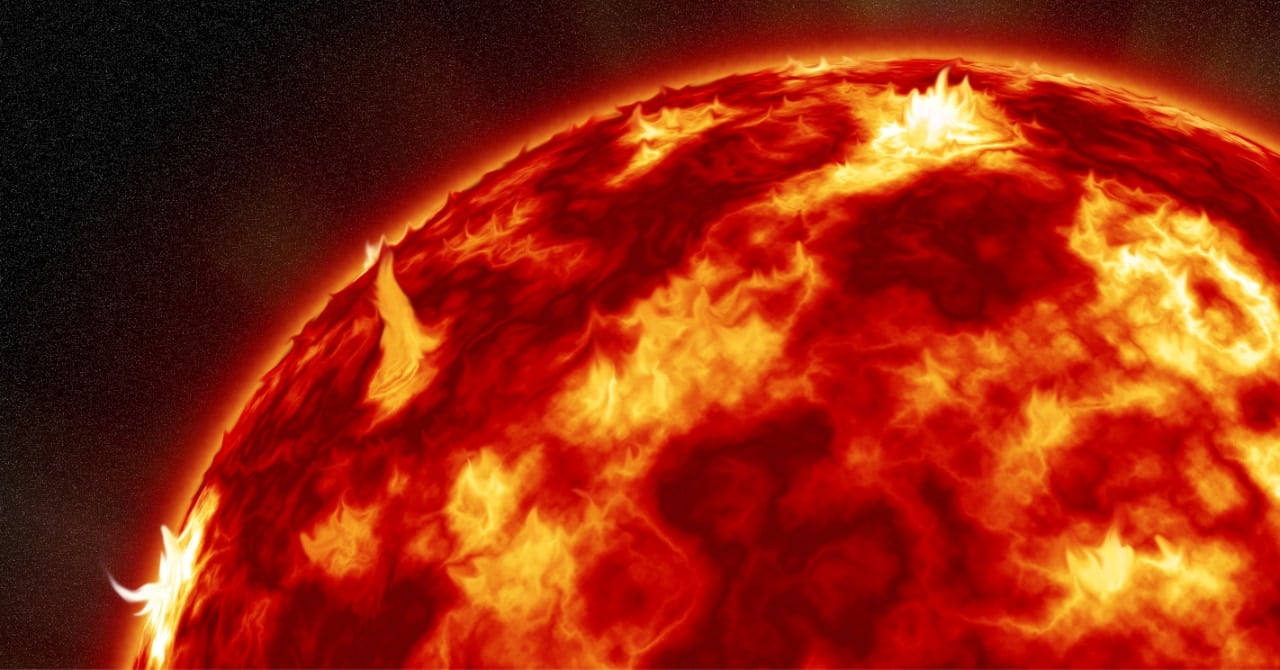

上限解放した太陽の不可解な活動増加

分析の結果、2008年以降、太陽は「これまでにない変化」を見せ始めました。

太陽の11年周期の活動上限は長期的な活動サイクルや傾向から決まっていますが、2008年以降その上限が従来予想より高まっていて、太陽活動が想定以上に強くなっていたのです。

たとえば――

-

太陽風の速さはおよそ6%速くなり、

-

含まれる粒子の数(濃さ)は26%も増え、

-

その粒子の熱さ(温度)も29%上がっていました。

さらに、太陽風が地球などにぶつかる「圧力(動圧)」は34%増加し、粒子が持つ「熱の圧力(熱圧)」も45%増えています。また、流れ込むエネルギーの量(エネルギー流束)は40%、運ばれる質量(質量流束)も27%増えていました。

数字だけ並べると難しく感じますが、要するに太陽から吹き出す風が“速く・濃く・熱く”なり、それが地球や惑星にぶつかる圧力や、運ばれるエネルギー量も大きくなっているということです。

これまでの太陽活動は、周期ごとに強くなったり弱くなったりしながら、全体としては“徐々にパワーダウン”していました。ところがその流れが、不可解な形で2008年以降逆転していたのです。

今回の研究で大きなポイントは、「なぜ太陽が今、少しずつ活動を強めているのか、その理由が分かっていない」という点です。11年ごとのリズムや黒点の増減だけでは説明できない、もっと長いスパンで変動する“謎の仕組み”が太陽にはあるのかもしれません。

また、論文では太陽風の長期的な増加は、単なる観測データの変化にとどまらず、惑星の磁気バリアの大きさや太陽系全体を包むバリア(ヘリオスフィア)の広さにまで関係しているため、今回のような太陽の変化は地球規模を超えて太陽系全体の姿を変えるかもしれないと述べられています。

太陽活動の不可解な増加傾向は温暖化と関係するのか?

このような太陽活動の不可解な増加という話を聞くと、昨今の地球温暖化の原因と結びつけて考える人も多いかもしれません。

確かに歴史的には、太陽の活動が低下した時期と地球の気温が下がった「小氷期」が同じ時期に起きているため、太陽活動が地球の気温に影響しているという予想は自然なものです。

ただ科学的には、太陽活動と小氷期の関連は偶然の一致の可能性もあり、直接の因果関係自体は明確に示せていません。

そのため、今回の研究はあくまで「太陽風」や「磁場」といった宇宙空間の変化を報告しているだけであり、それが地球の気温や気候変動と関係しているか、という点までは検証されていません。

現代の温暖化の主な原因は、人間の活動による温室効果ガス(二酸化炭素など)が中心だと多くの科学者は考えています。

太陽活動の変化が地球の気温にどれだけ影響しているかは、今後さらに詳しい研究が必要なようです。

この“ゆるやかな増加傾向”がこのまま続くのか、それとも落ち着いていくのかはまだ分かっていません。太陽には私たちがまだ知らない隠れたリズムや新しい仕組みがあるのかもしれません。

研究チームは、これからも太陽活動を継続的に観測し、この変化の正体を解き明かそうとしています。

太陽は地球や私たちの暮らしにとって、とても大切な存在ですが、まだまだ多くの謎に包まれているのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

地球の熱のほとんどは太陽から来てるわけですから太陽活動と気温の変化には大いに関係はあるでしょう。

人類を殺しに来ているのは地球だけではないということですね。

個人的には太陽は光などの放射や太陽風が注目されがちですが、磁力が最も地球に影響を与えてるだろうと見ています。前者2つの影響は地球の表面的なものに限られますが、磁力は地球深部まで到達するからです。地震や火山などの地殻変動への影響が考えられ、それらは海水温にも影響します。海水温には、大気の様相を一変させる力があります。

いずれにせよ地球から最も近い恒星であり、最も大きな影響を及ぼす天体である太陽は、まだまだ調べなければならないと思います。

例えば、過去の観測結果や経済指標を使って、半年または1年前の均した太陽活動値から、小麦や大豆などの農産物先物相場を推定させる計算式を作ったとして、どの程度の寄与が得られそうでしょうか。

あるいは、日ごとに移動平均をとった太陽活動観測地から数日後の赤道近辺の水蒸気量や降雨量はどの程度予測できるのでしょうか。

太陽活動の観測や予測を、人工衛星や通信インフラの防護だけでなく、経済活動に結びつけたいです

大変だ急いで宇宙戦艦ヤマトを作らなきゃ

太陽活動がどれほど温暖化に影響しているのか興味あります。

食料を作る農村部にどれほどの影響があるのか。思っているよりも深刻だと思います。

都市部の高熱化は、ヒートアイランド現象が主だと推測しています。真夏、東京の東部(東京湾)は八王子などの多摩地区(内陸)よりも涼しい傾向があります。エアコンの室外機の影響が大きいのでしょう。クーラーを必要としない時間が出てくる9月中旬になると、多摩地区が東部よりも涼しいです。

ヒートアイランドからの風を受けている埼玉や群馬などは、それほど急激な寒冷化にならず、長野や新潟はとてつもない寒冷化になるのではないでしょうか。