意識の二大理論:「統合情報理論」対「グローバル神経ワークスペース仮説」

統合情報理論(IIT)とグローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)は、意識が生まれるメカニズムをそれぞれ次のように描きます。

統合情報理論(IIT)は脳内の情報が強く統合されてひとつのまとまり(システム)になったときに意識が生じると考えます。

多数のニューロン群がまるでチームワークのように結びつき、情報をやり取りしている状態を重視する理論です。

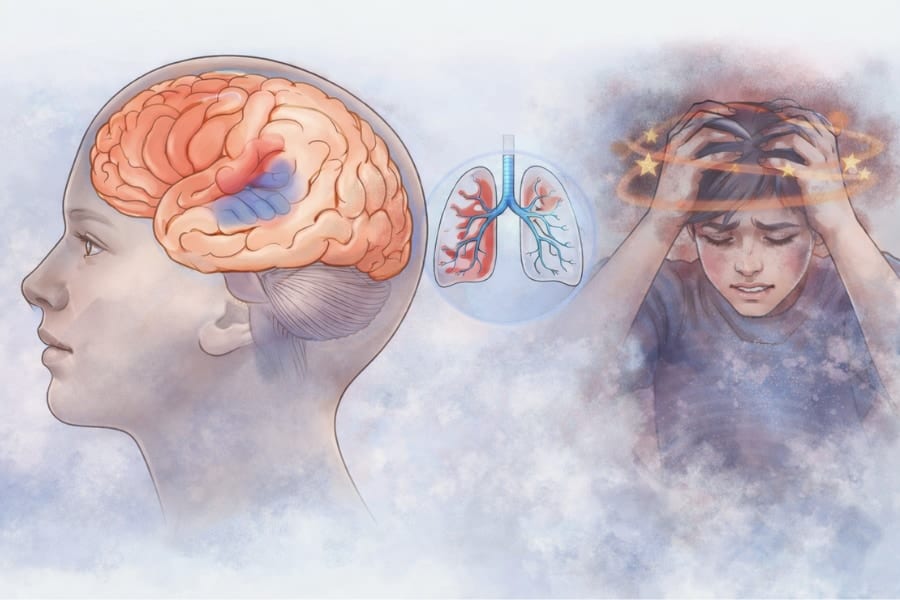

この理論では特に脳の後部(後頭葉や側頭・頭頂部あたり)のネットワーク、いわゆる「ホットゾーン」で情報が統合されることが意識を支えるとされています。

グローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)では脳内の情報がグローバルに放送(ブロードキャスト)され、広範囲の領域で共有されるとき意識が生じると考えます。

重要な情報にスポットライトを当て、それを前頭葉を中心としたネットワーク全体で「ワークスペース」に載せて扱うようなイメージです。

この理論では前頭前野(おでこの裏あたりの脳)が意識の舞台装置として鍵となり、そこで情報が点火(イグニッション)して意識的体験が起こるとされています。

やや極端ですが、わかりやすさ重視で行くと

統合情報理論(IIT)➔感覚を司る脳の後ろの後頭葉や側頭・頭頂部あたりが意識の中心だろう➔そしてこの部分の 統合度が高いとき意識体験そのものが生まれる

グローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)➔知性を司る脳の前の前頭葉が意識の中心だろう➔そしてこの部位分を起点とした情報を全脳へ放送した瞬間に意識になる

となります。

覚えにくければ統合情報理論(IIT)は脳の後ろ波、グローバル神経ワークスペース仮説(GNWT)は脳の前派と考えて下さい。

どちらも意識の謎に答えようとする大胆な仮説ですが、それぞれ注目する脳領域もプロセスも正反対です。

そのため同じデータを見ても支持する証拠の解釈が異なり、従来は研究者ごとに自分の理論に有利な実験を行う傾向がありました。

これは科学の公正な発展にとってあまりよろしくない傾向です。

そこでこの停滞を打破するため始まったのが、Cogitateコンソーシアムによる「アドバーサリアル・コラボレーション(対立的協力)」と呼ばれる取り組みです。

これは互いに競合する理論の提唱者たちが協力して同じ実験計画を立て、公平な条件でデータを集めて決着を図るという、科学では異例の方法です。

ノーベル賞受賞者の心理学者ダニエル・カーネマン氏が推奨した手法でもあり、複数の仮説が競合する分野で偏見を減らす効果が期待されています。

Cogitateではまず統合情報理論派・グローバル神経ワークスペース仮説派それぞれの研究代表者と、中立の実験担当者たちが一堂に会し、両理論が予測する具体的な違いを洗い出しました。

そして「どんな結果が出ればどちらの理論の勝ちか」を厳密に定義し、実験手順と解析方法を事前登録(プリレジストレーション)しました。

分析は理論提唱者自身は手を触れず中立的に行われ、結果の解釈も事前の合意に従うという徹底ぶりです。

このようにして準備された「対決」は、もはや勝敗よりも科学的検証の質を高めること自体が目的でした。

「この手法の強みは、異なる理論を一緒に“土俵に上げて”検証したことです。勝ち負けを決めるのではなく、科学的検証の水準を引き上げることが目的なのです」と、本研究の共同責任著者であるルシア・メローニ氏(独マックスプランク研究所)は強調します。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)