勝者なき勝負が遺した「決着より大切なもの」

この「勝者なき勝負」は、むしろ意識研究の新たな出発点と捉えられています。

なぜなら、研究そのものが今後のモデルケースとなる画期的な方法論だったからです。

通常、研究グループごとにバラバラの実験系で競い合うところを、今回は大規模でオープンな協力体制がとられました。

実験計画や解析手順は事前に登録され、複数のラボで再現可能なよう標準化され、結果のデータは誰もが検証できるよう公開されています。

理論の提唱者自身が一歩引き、データが語るままに従おうという透明性と中立性が貫かれたのです。

「今回の結果は、たとえ確立したアイデアでも厳密にテストされねばならないことを思い知らされる謙虚な教訓です。本気で意識を解明したいなら、我々はデータに主導権を握らせねばなりません」とメローニ氏は述べています。

この姿勢こそ、本研究最大の遺産と言えるでしょう。

さらにこのプロジェクトは、膠着していた理論間の議論を前進させました。

統合情報理論もグローバル神経ワークスペース仮説も今回の結果を踏まえて理論の練り直しが迫られていますが、それだけでなく他の斬新な仮説にも光が当たるかもしれません。

現在、意識の理論は大小合わせて20以上あると言われます。

Cogitateチームは「今回はそのうち2つをテストしたに過ぎない。

この豊富なデータセットを公開するので、他の研究者も活用して分野を前に進めてほしい」と呼びかけています。

実際すでに第2弾となるさらなる大規模実験が準備中で、今度は動物モデルやより高精細な脳スキャンによる検証も検討されています。

こうした継続的で開かれた取り組みにより、意識の謎解明は確実に加速していくでしょう。

最後に、本研究の成果は学術的な意義に留まりません。

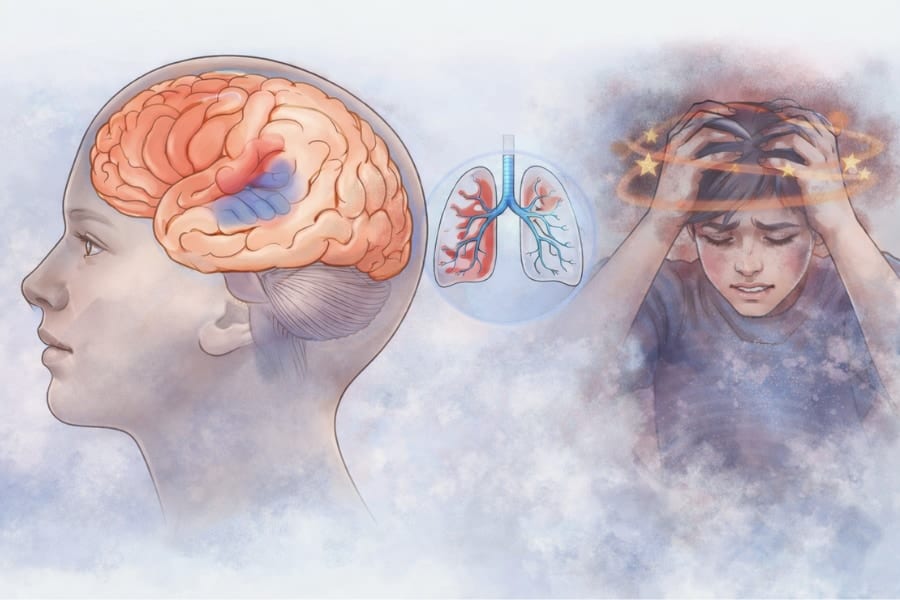

意識を生み出す脳内メカニズムが分かれば、事故や病気で意識があるか判別できない昏睡状態の患者さんに対して脳スキャンで「潜在的な意識の兆候」を探るような技術にもつながります。

実際、昨年報告された研究では、意識がないように見える患者の約4人に1人に脳スキャンで隠れた意識活動が検出されたという結果もあります。

意識の所在がより正確に特定できれば、こうした閉じ込められた意識をいち早く見抜き、治療やケアに役立てられる可能性があります。

人類が自らの意識を完全に理解するまでの道のりは、まだ続きます。

ですが今回、科学者たちは互いにしのぎを削るのではなく力を合わせることで、意識の謎に一歩迫ることができると示しました。

その成果として、意識が隠れていられる場所は少しずつ狭まってきています。

今後さらに多くの目がこのデータに注がれ、新たな実験が積み重ねられることで、「心と脳」をめぐる長い探求は新たな段階に入っていくでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

異端を認めるのが科学と宗教の一番の違いだとあるノーベル賞学者がインタビューで答えていましたね。

そのインタビュー記事、コロナが流行る直前だったんですよね、その後に起きたことを見て、「ああ、科学は宗教になったんだな」って実感しました。

分からないことを分からない、と理解する。

の言い換えですね

科学は宗教になったんでしょうか

たとえば不確定さに対して信念で対処することを宗教と言うならば、政治にはもとからそういう部分がありますね

ある一つの科学的意見が正しい、という信念で世を動かすこともあったかもしれません

それを云うなら、経済が宗教になったのでは?経済システムを止めない為に、科学を含め我々の全ては犠牲となった。そして、つけ加えるなら、宗教の中でも異端を認める者も居ます。前教皇の様に。

何を見て科学が宗教になったと言ってるか分からないけど、科学の全ての分野がコロナ禍前後で変わったとは考えにくい。

あなたの宗教の定義も理解しかねるが、仮に宗教だとしても自分が気付かなっただけでずっと前からそうだったのでは?

結局、検証することが科学で、多少損なわれることはあっても全体としては損なわれていないから、宗教と明確に線引き出来ると思いますけどね。

それをどうするかは倫理や経済や政治の話になってくるだけ。

意味不明なことを言う。

コロナ禍は「政治に科学が利用される」典型と言うべきではないか?

あの有名なナチズムが優生学という科学を政治的に利用して様々な非人道的行為を行ったのと同じコンテキストだろう。

付け加えるなら、優生学を悪用して政治的にマイノリティに対して非人道的行為を世界で最初に行ったのは、ナチスドイツではなくアメリカ合衆国だがな。

この研究の結果、胎児(おそらく資格が有効に機能していない段階の)には意識が無いかもしれないという洞察が得られたとか言い出されないこと祈ります。神経科学て、時折、包括的な協働を見落としているきらいがあるのが玉に瑕ですよね。こんなことやるなら、先に、おそらく現行の仮説が肯定しきれないであろう植物の意識の有無とかを検討してした方が本質的な気がしますね。つくづく。

工学系だと、設計する組織と評価する組織(と品質管理する組織)が別にあってNGな製品が世に出るのをある程度抑えられるんだが、

多くの学問では、この辺が蔑ろになってるってのはまあ感じるかな

評価技術で大事なのはとらわれない目で物事を見ることだと思うが、これは難しくて優秀でも我の強い人では全く身につかなかったりする

とらわれない目ってのは、中立とか、相手の主張をわかってあげるって意味じゃないよ

むしろ逆で、自分も相手も全部間違ってる前提(=全否定)で始めて、いろんな切り口で診断して事実をすくい上げていく

これは、観念的にわかんない人はわかんないと思う

何か関係ない話になってしまったが

誤字脱字多いし側頭や頭頂含めて後部とか言ってもなんのことか分からない

そもそも画像を使ったタスクであればビジュアルコーテックスに詳細な反応があるのは当たり前だし

音に対するタスクもやるべきだろう

音であれば側頭から前部になる

ソマトセンサリも側頭から頭頂になる

これも後部とは言えない

意識の座といえば島皮質も重要だろうし

皮質をコントロールするサブコーデックスの存在も重要だ

そもそも最後のページに意識に関する説は20ぐらいあり

その2つを試しただけという話なのに

最初に2大仮説を勝負させて意識の座を決定するみたいな文章にするのはどうなのか

この筆者は物理系の記事に比べると脳科学は雑なので他の人に変えたほうが良いのではないか

>>最初に2大仮説を勝負させて意識の座を決定するみたいな文章にするのはどうなのか

意識研究ではIITとGNWTが主流になっていて、そのあたりは研究チームの広報と同じような表現にしてあるから問題ないと思う

https://x.com/ArcCogitate/status/1917608096110711130

「現在、意識の理論は大小合わせて20以上あると言われます」の下りはソースになかったからたぶんこの記事の筆者が付け足しただけなのと、「今回はそのうち2つをテストしたに過ぎない。」は発言のソースが見つからなかったから正直よくわからない

「この豊富なデータセットを公開するので、他の研究者も活用して分野を前に進めてほしい」の部分はかなり意訳感があるけど、バーミンガム大学の広報に発言の原文が載っていた

https://www.birmingham.ac.uk/news/2025/landmark-study-puts-leading-theories-of-consciousness-to-the-test-neither-comes-out-unscathed

脳をいくらスキャンしても実験的な手法で意識の座は判定不可と思われます。

なぜなら、脳もこの宇宙に存在している以上は、どこまでいっても物理法則に従って機械的に運動するシステムに過ぎず、意識は脳の物理運動の結果としてなぜか付随するおまけの様なものと捉えるしかないからです。

従って、脳がどんな信号を返したとしてもそれは物理法則によって規定された必然的な反応に過ぎず、その信号が意識の発生と関係しているなどうかを判別する方法はありません。

個人的に我々の意識とは映写機に投影された映像のようなもので

映写機にセットされたフィルムこそが我々の本体と言える部分ではないかと思うが、どうなんだろうか

つまり記憶を保管する部分こそが本体で、そこから情報を引き出すことで自分を自分とする

仮に記憶の消失が生じてもフィルム自体が同じフィルムであれば、それで赤の他人とはならないと

人間の核と言えるものは脳の中でも何なのであろうか

「一つの実験でどちらかの理論に決着がつくとは初めから思っていました」って文脈にそぐわない気がするんだけど、誤訳してないかい?

そもそも様々究明には不断の好奇心と運の要素が必要で

現象自体が認識されないと眼差しさえ向けられないので、

認識や意識される事柄自体が増えてまたそれに対する検証

という繰り返しでしかない

いずれ(数千年後)にはある程度理論体系が出来るのでは?

異端を認めるのが科学と宗教の一番の違いだとあるノーベル賞学者がインタビューで答えていましたね。

この言葉を言った人は名言が苦手な人だったんじゃ。

長野県にある長野善光寺はあらゆる信仰を受け入れる場です。それ故色んな宗派の宗教家が本当の善悪で支え続けている良い場所。

そもそも、ローマも日本もヤオヨロズの信仰で異端を受け入れる分化。

そんなことも知らずにそんな言葉を発してしまった研究バカな人の言葉を受け売ってみてもどうかと。

科学と宗教の違いは仕組みの探究と概念探究の違い、宗教は人間の行いが社会に悪影響を与えないように社会安定の概念を植え付けることが主目的であるのでその点でいうなら、真実でないことが混じっていても構わないが、科学は間違いの無い真実を是とする。真実でないことは許されない。そこが一番の違いだと思う。一方科学は異端を何でもかんでも受け入れる訳ではなく、結果と論証に基づいた確かそうな信徒しか受け入れていないはずだが?

我思う、故に我あり

我思う回路を探してみたんだね〜。

哲学からいよいよ物理科学にバトンが渡された感じでいいね。

ロボットで自我回路作ってふるまいだけなら擬似的に模倣出来るよね。

何故か作らないだけでさ。

人は痛いとか苦しいとか暑いとかさみしいとかパラメタを知覚して、ああ今それやりたくないなとか気分がいいのでめっちゃイケイケで仕事やりますとかの反応出してるだけっしょ。機械だって今電源電圧低いから動くの控えよぅとか、あーみんなが問い合わせしてきてcpuの温度上がってるから文句言おうとかやってみたら?だれかさ。

これ外から見たら感情だし、AIが自分がいるかどうかを内部の判定回路がある条件下で信号で出したらさぁ今、自分はここに居ますって自覚したも同じでは?

案外人間もおなじかな?

この記事というか研究内容は、統合情報理論(IIT)の事を完全に誤解しているのでは?

統合情報理論(IIT)というのは、情報処理を行う量と統合性(まとまり)が現象的意識の生じる要因だとしているのであり、別に脳のどこそこで生まれるとかいう次元の話をしているわけではない

つまりある程度の情報量を統合されたかたちで情報処理が行われるのであれば、有機物の脳だろうがコンピュータネットワークだろうが意識が発生する(かも知れない)という仮説がIIT

これに対して、グローバル神経ワークスペース仮説は純粋に人間の脳内にあるニューロンモジュールが意識を生み出すのはどうしてか、という事にのみフォーカスを当てた説だから、両者は全く土俵が違うところにいる事になる