絵文字が暴くあなたの内面

研究はアメリカの大学生を中心とした2つのグループで行われ、それぞれ76名と245名の参加者が集められました。

(全体で約300名規模)。

まず参加者には性格特性を測る質問紙に回答してもらい、ビッグファイブ(加えて6因子モデルの誠実さ・謙虚さ要素も検討)における各自のスコアを取得しました。

次に参加者たちには、日頃利用しているSNSアカウント(X/旧Twitter)の投稿データの提供に協力してもらいました。

研究チームは提供された各参加者のSNS投稿を分析し、どれくらい絵文字を使っているか、そして何種類の絵文字を使っているかをプログラムでカウントしました。

さらに投稿の本文についてもテキストマイニングを行い、どのような単語が多く使われているか(例:感情表現に関する単語、分析的な語句の頻度など)を、心理言語学的な分析ツールLIWCを用いて分類・集計しました。

こうして集めたデータを性格検査の結果と照合したところ、絵文字を投稿に頻繁に使用する人ほど、開放性のスコアが低いことが明らかになりました。

研究チームは論文の中で「自己申告で開放性が低い人ほど、最も多くの絵文字を使っていました」と述べています。

開放性とは何か?

開放性とは性格特性の一つで、新しい経験や抽象的なアイデア、美的刺激への興味関心を示す指標です。

スコアが高い人は好奇心旺盛で創造的、芸術や多文化にも寛容な傾向があります。

逆に低い人は慣れ親しんだ環境や具体的な情報を好み、伝統や秩序を重んじやすいとされます。

この関連は、投稿者の性別要因を考慮した上でも有意に認められています。

また興味深いことに、一般に女性の方が男性より絵文字を多用する傾向があり(本研究でも女性参加者のほうが平均して絵文字使用量が多く、先行研究と一致する結果でした)、性別も絵文字使用頻度に影響していました。

しかしそれを差し引いても、開放性の低さが絵文字多用と結びついていたのです。

一方、ビッグファイブのその他の性格(外向的かどうか、協調性が高いかなど)については、絵文字使用量との間にはっきりした関連は見られませんでした。

外向的な人ほど絵文字で表現豊かかもしれない…といった直感的な予想も外れた形ですが、この点も興味深い発見です。

つまり、こと絵文字の使用頻度に関しては、「開放性」の高低だけが顕著に現れるもののようなのです。

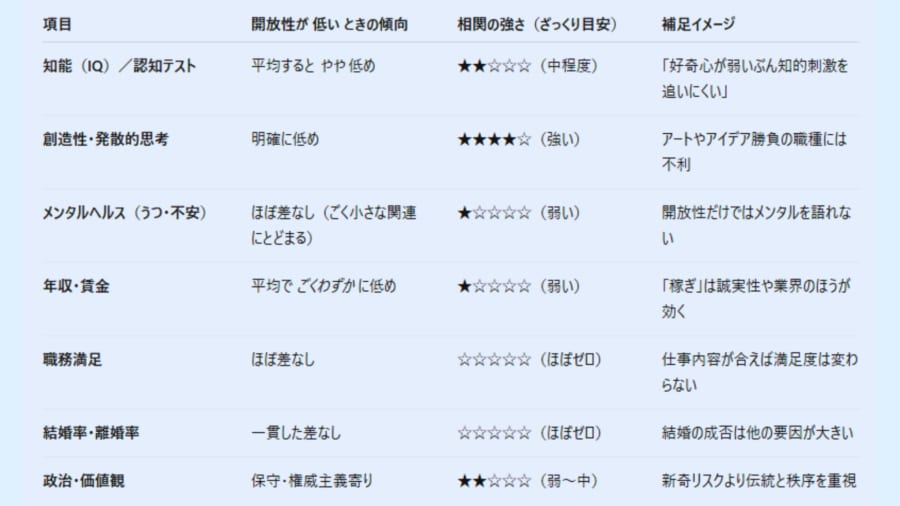

開放性の低い人はどんな特徴があるのか?

開放性の低い人はどんな特徴があるのか? / Credit:Canva 開放性が低い人の特徴はこれまでの研究によってかなり詳しく調べられています。

・知的な側面でわずかなハンディを背負っていることが多いようです。メタ解析によると、ビッグファイブの中で知能(IQ)ともっとも強く結び付くのが開放性で、その相関はおおむね0.20〜0.30程度と報告されています。つまり好奇心旺盛な人ほど平均してIQも高く、反対に開放性が低い人は知能テストの得点もやや控えめになる傾向があるのです。

・創造性でも似た図式が見られます。発散的思考テストや芸術的達成に関するレビューでは、開放性と創造性の相関が0.40から0.70とかなり大きく、高開放性の人ほどアイデアが豊富で芸術的職業に就きやすいことが示されています。したがって開放性が低い人は、未知の概念を組み合わせるような「ひらめき型」の課題が少し苦手になりがちです。

・メンタルヘルスとの関係は拍子抜けするほど弱く、一貫性もありません。外来患者を対象にした研究では開放性とうつ症状の間に有意な関連が見つかったものの、その寄与はごく小さく、他の性格因子や環境要因を加味すると独立した影響はほとんど消えてしまいます。縦断研究でも「開放性が低いほうが心の病に強い/弱い」という明確な結論は出ていません。

・収入面を見ても、開放性の影響は驚くほど控えめです。年収と正の相関があること自体はメタ解析で確認されていますが、標準化係数は0.05前後とごく小さく、外向性や誠実性ほど強い効果はありません。言い換えれば、低開放性だから大幅に稼ぎにくいというより、好奇心旺盛な人が斬新なアイデア産業で少しだけ優位に立つ、というレベルにとどまります。

・結婚や離婚との関連も微弱です。夫婦満足度を扱ったレビューでは、満足度を大きく決めるのは神経症傾向や誠実性であり、開放性はほぼ無関係という結果が繰り返し得られています

・政治的・社会的価値観では開放性が保守主義と最も強い負相関(約−0.18)を示すことを突き止めました。開放性が低いほど伝統と秩序を重視し、多文化や急進的改革には慎重な姿勢をとりやすいという傾向は、世界的にかなり再現性が高いようです。

(※開放性の低さとこれらの要素は相関関係にありますが、開放性の低さと直接的な因果関係があるかまでは断言されていません。)

では、絵文字多用派と控えめ派では、文章の内容にも何か違いがあるのでしょうか?

研究チームは投稿内の単語の使われ方についても分析結果を報告しています。

その結果、絵文字を頻繁に使う人の投稿ほど、「家族」や「うれしい・悲しい」といった感情表現に関する言葉を多く含み、逆に分析的・抽象的な内容に関連する単語(例えば英語の冠詞の “the” や “a” に相当する言葉、物事の「洞察」に関する言葉など)が少ない傾向が見られました。

言い換えると、絵文字を多用する投稿ほど、人間関係や感情に焦点が当たり、抽象的な話題は少ないようなのです。

さらに2回目の大規模サンプルでは、絵文字を多く使う人ほど「あなた」「私」といった代名詞や、「no」「not(〜ない)」など否定を表す表現、過去・未来といった時間に関する言及が多い一方で、使用している語彙の種類(辞書語彙の豊かさ)が少ない傾向も確認されました。

興味深いのは、絵文字多用派はテキスト上で豊かな感情表現をしているようでいて、実は文章そのものの語彙はシンプルになる傾向がうかがえる点です。

これは「文章の一部を絵文字で置き換えている」ことを示唆しているのかもしれません。

絵文字が単なる飾りではなく言葉の代わりとして機能し始めていることを物語る結果とも言えるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)