ゴーストギア終焉への道筋

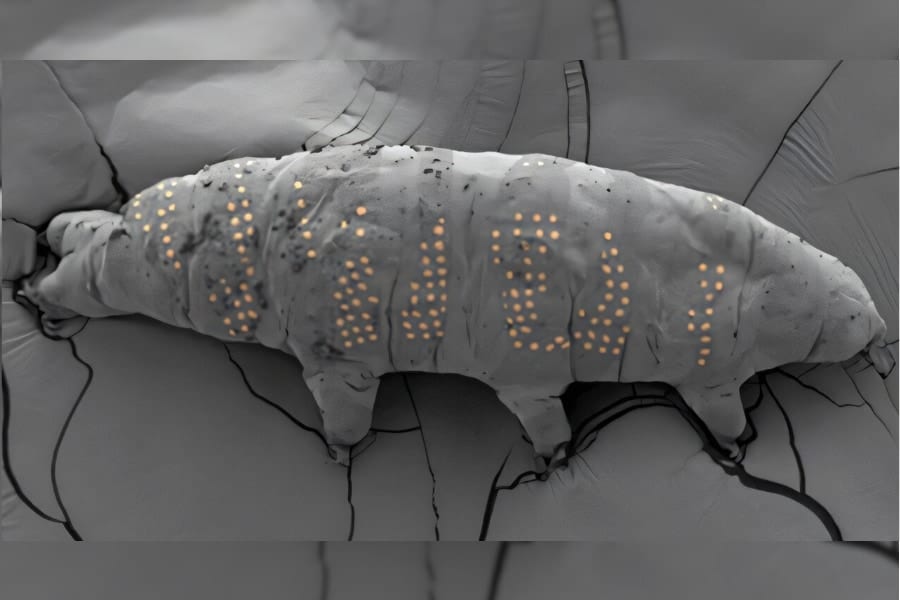

今回の研究結果は、「ナイロン=海では分解しない」としてきた従来の通説を根本から揺るがすものでした。

教科書レベルで長年言われてきた常識に対して、「実は一部のナイロン釣り糸は海の中でも、代表的な生分解性素材であるセルロースと同等に分解されていた」という事実が示されたのです。

これは、ゴーストギア(海中や海底に捨てられた漁具)やマイクロプラスチック汚染が深刻化するなかで、大きなブレークスルーになるかもしれません。

なぜ海の中で分解されるナイロン釣り糸が存在するのか、今後さらに詳しく解明が進めば、いっそう実用化への道が開けると考えられます。

すでに研究チームは、釣り糸の配合比率や構造のちょっとした違いが、微生物による分解の進みやすさに大きく関係しているのではないかと見ています。

たとえば海中に生息するバクテリアや菌類が、ナイロンの特定部分を分解できる酵素を持っている可能性があり、今後の研究でそこが明らかになれば、漁網や釣り糸の改良を加速できると期待されています。

さらに、今回の発見は「すでに市販されている製品」にも当てはまるという点が見逃せません。

つまり、わざわざ特別な新素材を開発しなくても、一定の配合や製造法によっては、環境に優しい釣り糸が十分に普及する可能性があるのです。

これは製造コストや大量生産の面でも大きなメリットとなり得ます。

もちろん、どのブランドや製品がどれだけ分解されやすいのかは、さらなる検証が必要ですが、そうした“選択肢”が既に市場に存在するだけでも一歩前進といえます。

ナイロンが生分解される仕組みを予想

①微生物による酵素的アタック

1970年代後半に見つかった事例として、特定のバクテリアが「ナイロン分解酵素(通称:ナイロナーゼ)」をもつことが知られています。

この酵素はナイロン(とくにナイロン6に由来するモノマー)を加水分解し、より小さな分子に分解する働きを持ちます。

海洋には多種多様な微生物がおり、そのなかの一部が類似の酵素を生産している可能性があります。

②共重合体の比率による結晶性(固さ・構造)の変化

ナイロン6とナイロン6,6を混ぜ合わせた「共重合体」では、その割合によって分子鎖の並び方や結晶構造が微妙に変わります。

一般に、ナイロンは分子がきっちり並んだ「結晶領域」が大きいほど水分や酵素が入り込みにくく、分解されにくいと考えられています。

一方、今回の研究で生分解性が確認された共重合体は、結晶領域が適度に乱されていて、水や微生物の酵素がアミド結合にアプローチしやすい構造になっていた可能性があります。

③海洋環境がもたらす局所的な“酸化・加水分解”要因

海水には塩分や多様な微生物、さらにはプランクトン由来の酵素などが存在し、陸上とは違う化学的・生物学的反応が起こります。

共重合体の比率が合ったナイロン釣り糸は、海水や微生物との接触面で徐々にアミド結合が切断され、そこから内部に水や酵素が浸透しやすくなる“ほころび”が生じている可能性があります。

④表面の“攻撃”から内部へ広がる分解の進行

釣り糸の表面は凹凸が生じやすく、そこにバクテリアや菌類が付着しやすい環境が形成されます。

表面から分解が始まり、傷や穴が徐々に拡大していくことで、結果的に結び目の強度低下や見た目の劣化が進んでいくと考えられます。

(※今回の発見につながった海洋生分解性の確認や、市販製品の共重合体比率が大きなカギになっていることは明確に示されていますが、具体的に「ナイロナーゼなどの酵素」「結晶構造が乱れることによる分解促進」といった詳細なメカニズムまでは公表されていません。研究者側もプレスリリース中で「微生物や酵素の専門家が参加して生分解メカニズムを検討中」と述べており、現時点では“どの微生物がどういった酵素で分解しているのか”という部分には踏み込んでいない段階です。)

いっぽうで、今回の結果をもって「ナイロン素材なら何でも分解される」と誤解するのは危険です。

実験で分解が確認されたのは、あくまで特定の共重合体比率のナイロンだけですし、分解速度は海域の条件(温度や微生物の種類など)に大きく左右されます。

たとえば、寒冷な海や生物の少ない環境では、同じナイロンでも分解が遅れる場合もあります。

今後はさまざまな海域での実証試験や、微生物によるメカニズムの一層詳細な解明が求められるでしょう。

それでも今回の発見は、ゴーストギア問題の解決に向けた大きな一歩です。

釣り糸だけでなく、漁網やロープなどにも応用が進めば、これまで長期間残留していた漁業廃棄物が自然に還る時代が来るかもしれません。

研究者たちも「教科書を書き換えるレベルの衝撃」と評しており、私たちの海を守るための新たな武器となる可能性が大いにあるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

マイクロプラスチックの欠片を詳細に調べた研究がすでにありまして、そこではっきり言われているのですね。

プラスチックは自然環境で全部ではないにせよ分解されると。

太陽光と海水の相互作用で本来疎水基で占められているはずのプラスチックの表面が傷だらけになり、親水基の性質を持つようになるという研究結果があります。

しかもそのボロボロになった表面には重金属がよく吸着するという研究結果まであります。

今回のこれはそれを補強するものになり得るのでしょうね。

その研究ではそれが生物の体にそのまま入ってしまうので危険だという結論でしたが、使い方によっては海水中の重金属の回収に使ったり、親水基でないものに親水基の性質をもたせることのできる加工技術の確立につながるものであったと思っています。

なんか同じ言葉の繰り返しが多過ぎる記事ですね

ゴーストギア問題の解決って何回出てくるんだか

そんなので水増ししないで何日ぐらいでどれぐらいなのかとか、製品の違いが具体的にどの成分なのかとか

グラフの読み解きとか書いてくれればいいのに

グラフは英語だし小さくて見づらいので文章でも要約してくれると助かります

どうしてそんなにひとまかせなのかな?

ぐらふがえいごでわからないのはきみののうりょくのもんだいじゃないかな?

おとなになるころにはえいごのぐらふもよめるようになっていたらいいね。

つづけて

具体的にどうぞ

ぐらふをよむちからをみにつけてみよう!

とりあえずお前は漢字使う所から覚えたほうが良いよ

皮肉という概念が理解できるようになろうな

素晴らしい成果です。これからは、生分解性のナイロンの糸以外は釣りで使用許可しない。次に漁具という風に世界中で規制すれば良いと思います。この研究に研究費と人材が投入されて日本が世界をリード出来ればよいですね。ノーベル賞クラスの成果では無いでしょうか。企業も自社製品、他社製品の垣根を超えて協力して欲しいものです。

AIにまとめさせたみたいな重複の多さ。内容の薄さ。

文体はAIっぽいですね

内容は薄くはないと思いますけど

そんなあなたの知性を感じないコメントにゲンナリ。

「ナイロンが生分解される仕組みを予想」

の部分、完全にAIで出力したぢけみたいな文章でわろた

宇宙大戦争を思いだします。

科学が発達しても最終的には

微生物が勝つ、そんな気がします。

> 研究内容の詳細は2025年05月19日に『第 74 回高分子学会年次大会』にて発表されました。

発表内容は事前に告知されたのかもしれないけど

明後日発表されたのをもう見てきたかのようだなあ

確かに!ビックリですね。

このサイトいつも興味深く読んでいましたが、

こういう事あるなら今後注意して読まなければ。

マイクロプラスチックが体内に入ると、どのような影響が有るのかを調べるべきだと思う

砂でも埃でも極小になった物が体内に入ってるだろうし、プラスチックが体内に入ってもそんなに影響ないんじゃないかと思う

砂や埃レベルのものでも大丈夫じゃないことになるから、アスベストは規制されたしPM2.5やマイクロプラスチックも研究が続いてるんですよね

だったら、アスベストみたいにどのくらい害があるか調べたらいいのに

そこまで害は無さそうな気はするけど

なんか、釣り糸と釣り針を海や川にバカスカ捨てまくる、釣りという環境破壊行為を正当化するためだけの記事にしか見えない。

テレビなんかでも根掛かりしちゃったーとか見ると殺意が湧く。

スマホやpcで記事見て

自分は何もしてないのに

文句を垂れて殺意を抱いて殺したいって思う

力量があるなら

毎日海岸の掃除してくれませんか?

ただの加水分解と違うのか?

共重合体比率によっては分解されないんだから、このタイトルはミスリード。

フロロカーボンは分解されにくいと思いますがどうなんでしょう。

じゃあ次のニュースの見出しは

「人体内に蓄積したマイクロプラスチックは人体内で分解されていた」

とか

「人体内に蓄積したマイクロプラスチックは、人体内の重金属を吸収する効果があった」

とか

「人体内に侵入したマイクロプラスチックはがん細胞を活性化させていた」

だろうな

実際体内に入ったプラスチックも分解されるらしい。その程度はしらんが、体内に埋め込まれたペースメーカーのプラスチック成分もボロボロになる可能性があるから気をつけないといけないという論文はでていたはず

昔から釣り大好き、ダイビング大好き

潜ると、釣り糸や網が余り目に入りませんでした、関係者の人が手入れしているのかと思っていましたが、違うのかな?

自然の素晴らしさに感謝するばかりです

どこのメーカーのナイロンが分解されるのかと分解された後のマイクロプラスチックの浮遊率まで調べないと分解されたとは言えないのでは?

ポリマー屋だけど、アミドが分解するなんて当たり前すぎて、何を今更言ってるのか

釣り糸でナイロンなんてほぼ使わない。基本はダイニーマ(溶融紡糸ポリエチレン)かPTFE、PVdFだから分解されないわな

この辺が自然界で分解されたらNatureScienceだな

サンスターとかの安い100メーター巻とかはナイロン表記ですが、詳細な原料表記はないです。

こういうのが生分解されてればいいのですがね…

マーケットの大半はPEやフロロカーボンですが素人にはその生分解性がナイロンと比較してどうなのか分かりません。

こういう記事はマイクロプラスチックになることと、分子構造から分解されることの区別をちゃんとつけてほしいね

この研究で漁具をボロボロになりやすいものに切り替えさせるってこと?

てかメーカーは知ってそうな内容な気もする

太陽光には一切触れないんだな

他の人も言ってるけど同じ事を何回も書いててくどい記事だな

こんなの1ページで書けるはずだ

生分解かどうか未確認ってこと?加水分解とは違うの?

地球からすれば昨日今日生まれた人類の悪作など一瞬の事なのかもしれない。

いい加減、検証が終わった論文で騒がない?

今の時点だと正しいのか間違ってるのかも分からないから何とも言えない。

マイクロプラスチック問題自体がキワモノ扱いされていたのを引き上げただけだから検証不十分というか何も分かってない。

現状だとまだ同質量のプラスチックより砂のほうが有毒という古典的な動物実験の結果を覆せるだけの発見がされていないのに異常だと思う。

特定の組成のナイロンが分解しやすい事は解ったが、そのナイロンが分解した際に生じる化学物質は生態系や人体にとって有害なのか、それとも無害なのか?

もし有害だったとしたら、ゴーストギアとはまた別の汚染源と成り得るので、有害か無害かが判明していない段階で安易に使うべきではない。

ナイロンは自然界には存在していなかった物質なのだから、その分解生成物が無害である可能性は高くはないような気がします。

それに、ナイロン6とナイロン6,6が配合されたナイロンという事は、分子レベルよりは少し大きいレベルで見た場合、ナイロン6が多い微小部分やナイロン6,6が多い微小部分が存在しているわけで、溶けやすいのは特定の比率で配合されているナイロンに限った話だという事は、溶けて行く過程でナイロン6が多い微小部分やナイロン6,6が多い微小部分は溶け難いのでナイロンの微粒子として残留し、マイクロプラスチックと化すおそれもあるのではないでしょうか?

分解されるまでの期間は結構長いよな

川勝氏のファンだったが、最近記事のクオリティが落ちてきているように思う。

持ってくる論文はいつも通り魅力的なのだが、説明がわかりやすくしようとして逆に分かりづらかったり、同じことを繰り返すことが増えた。

この記事も、コメントにあるように、ぶっちゃけ1ページで収まる内容であったように思う。