小さな温度差は眠れる金脈だった

地球上には昼と夜の温度差や、人の体温と室温の差、機械の廃熱など、ごくわずかな温度差がいたる所に存在します。

しかし、そのような小さな温度差から電気を生み出すことは、これまで非常に難しい課題でした。

温度差発電と聞くとペルチェ素子のような半導体熱電デバイスを思い浮かべますが、十分な電力を得るには高温と低温の大きな差が必要です。

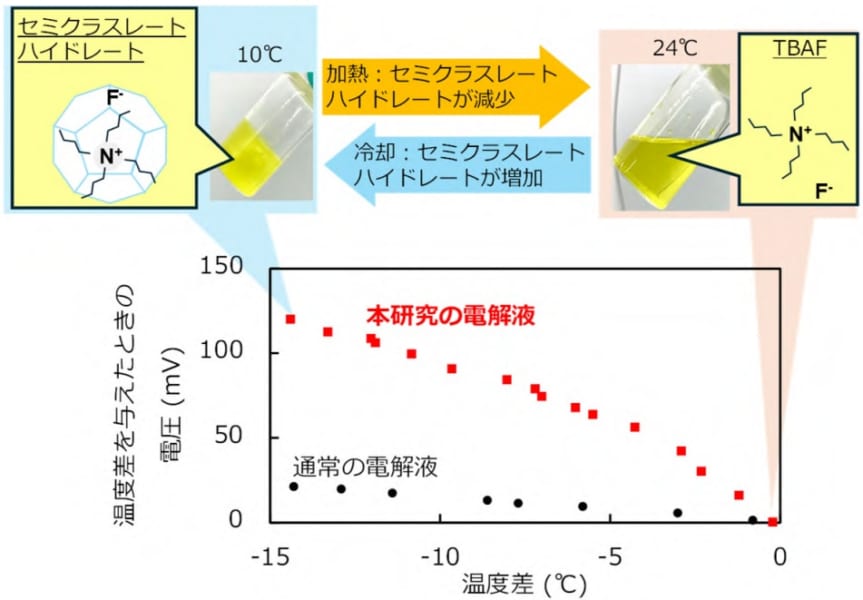

また、温度勾配を利用する液体熱電池(熱電化学電池)も研究されていますが、一般的な水溶液では1Kあたりせいぜい数ミリボルトしか電圧が生じず、数℃の差ではごくわずかな電気しか得られません。

身の回りの「ゆらぎ」程度の熱エネルギーでセンサーを駆動するためには、新しい発想が不可欠でした。

そこで登場したのが「セミクラスレートハイドレート」という特殊な物質です。

これは一種のクラスレートハイドレート(包接水和物)で、水分子が作る氷のようなかご状の枠組みの中に、他の分子(ゲスト分子)を閉じ込めてできる結晶です。

身近な例としては、天然ガスのメタンを氷状に閉じ込めた「メタンハイドレート(燃える氷)」が同じ仲間にあたります。

セミクラスレートハイドレートの場合、水のかご構造にイオン性の分子が一部組み込まれており、室温付近の大気圧でも安定に存在できるのが特徴です。

研究チームはこの「氷の分子カゴ」に注目し、「これを温度差発電に使えないか」と新たな試みに挑戦しました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)