“ゆらぎ”を電気に変える発想の転換

今回、電力中央研究所の松井陽平主任研究員と前田有輝主任研究員らは、水にテトラブチルアンモニウムフッ化物(TBAF)という塩を加えた特殊な電解液を開発しました。

この電解液は冷やすと常温付近(およそ10℃前後)でセミクラスレートハイドレートを形成する性質があります。

言い換えれば、ほんの少し温度が下がるだけで、水の中に分子が詰まった小さな氷の結晶(分子カゴ)が現れるのです。

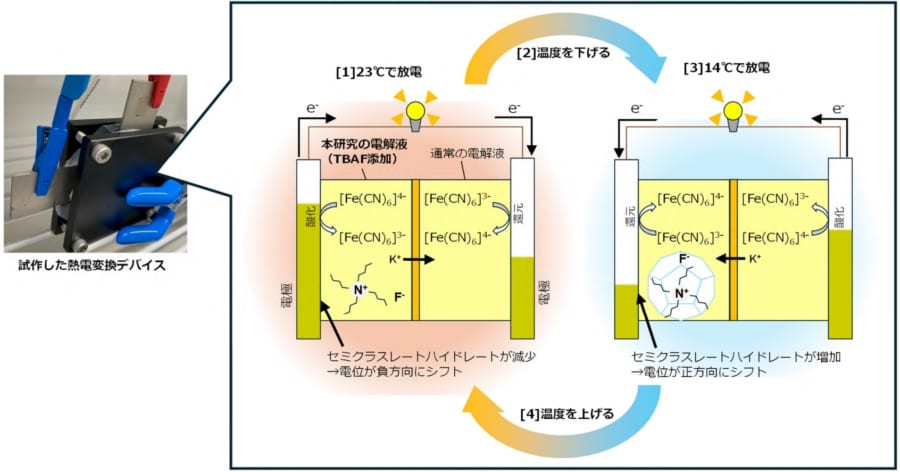

容器にこの電解液を入れ、両端に電極を差し込み、一方を低温(例えば10℃)もう一方を高温(例えば20℃)に保つと、不思議なことに回路に電圧が生じました。

温度差をつけないときには電圧はゼロですが、片側が冷えてセミクラスレートができると電極間に明瞭な電位差が発生したのです。

実験では電解液に温度差を与えて電圧を測定しました。

グラフの赤い点は今回の電解液で得られた電圧を示し、黒い点の従来液と比べて急激に電圧が立ち上がっている様子がわかります。

10℃程度の差で約150ミリボルトもの電圧が発生し、その熱電感度(ゼーベック係数)は–13.8 mV/Kにも達しました。

これは従来の水溶液で得られる感度(約–1.4 mV/K)の10倍に相当する飛躍的な向上です。

わずかな温度差でこれほど高い電圧が得られるのは前例がなく、研究者たちも「最初に結果を見たときは信じられない思いだった」と語っています。

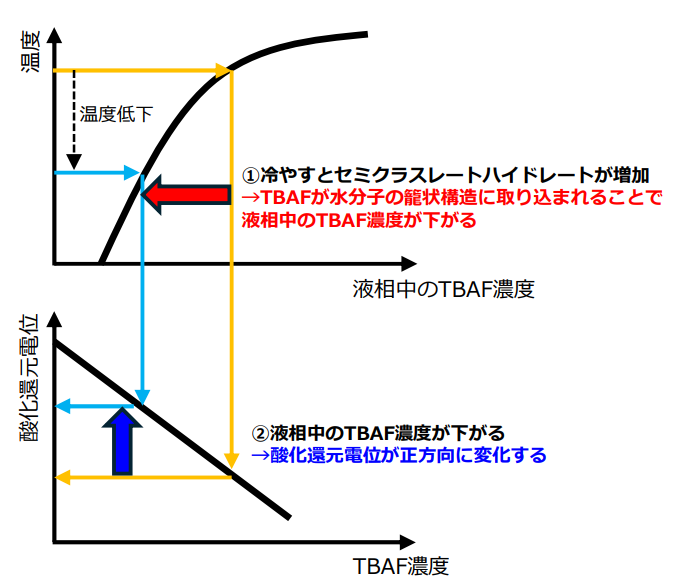

では、なぜ氷の分子カゴを作ると電圧が増幅されるのでしょうか。

ポイントはイオン濃度の変化です。

電解液中には電極反応に関わる鉄イオンの錯体(フェロシアン化物/フェリシアン化物)とカリウムイオンK⁺、そして添加剤のTBAFが溶けています。

通常は両電極で同じ組成の溶液ですが、片方が冷えてセミクラスレートができると一部の水と添加剤イオンが結晶に取り込まれて分離します。

その結果、残った溶液の濃度が局所的に変化し、特に冷えた側ではイオンの濃縮が起こります。

濃くなった側の電極では酸化還元反応の平衡がずれて電位が大きく変化します。

こうして温かい側との間に従来よりずっと大きな電位差(起電力)が生まれるのです。

氷のカゴが出現したり消えたりすることで、まるで分子レベルのスイッチが入ったように電圧がオンオフされるイメージです。

研究チームはこの効果を確かめるため、試作した電池で繰り返し発電実験も行いました。

実験装置を昼夜の温度変化(例えば昼間23℃・夜間14℃)にさらし、日中と夜間で交互に電力を取り出すサイクル動作をテストしました。

その結果、この熱電池は昼夜のゆるやかな温度揺らぎに合わせて安定して起電し、繰り返し発電が可能であることが実証されました。

下の写真は実際に試作された装置で、手のひらサイズのセルの両端に温度制御ブロックを当てて発電を検証している様子です。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)