日の出を先読みせよ:謎だった時計の起源を追う

太古の地球に登場した光合成細菌たちは、太陽の光エネルギーを使って水から酸素を作り出し、二酸化炭素を有機物に変えることで繁栄し始めました。

しかし太陽が地表を照らすのは昼間だけで、夜間は暗闇が続きます。

昼に備えて高度に発達した光合成システムを、日が沈んだ後まで動かし続けるのはエネルギーの無駄です。

そこで生まれたのが「体内時計」という仕組みでした。

生物が自らの中に持つ時計――概日時計とも呼ばれるこの機構は、昼夜の周期に合わせて代謝や行動のリズムを刻みます。

例えば現在のシアノバクテリアでは、光がなくなる夜間に光合成関連の活動を低下させ、再び朝日が昇る時刻に向けて準備を整えることで、エネルギー効率よく生き延びています。

多くの生物がそれぞれ独自の体内時計を持ちますが、どの生物時計も概ね24時間前後の周期で動き、温度変化に影響されにくく、環境の明暗サイクルに同調してリセットできるという共通の特徴を持っています。

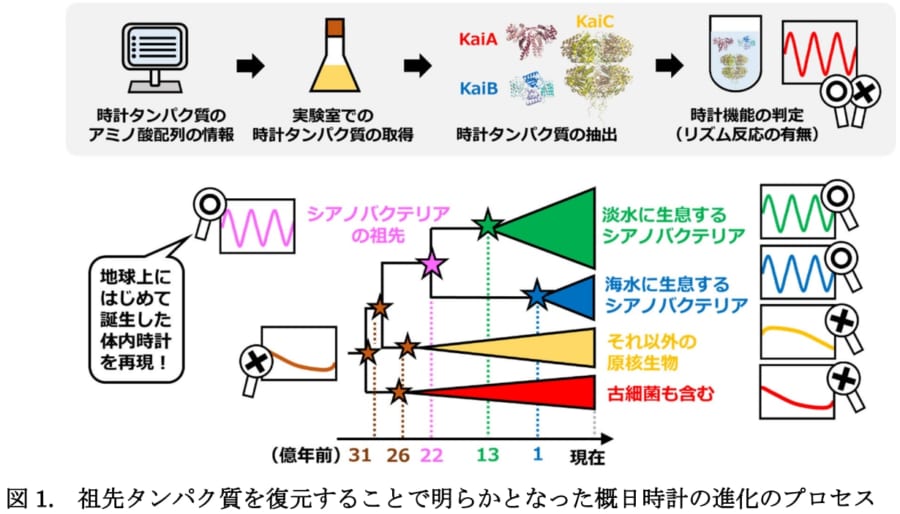

しかし肝心の「光合成を行う微生物が、日の出・日の入りを予測するシステムをいつ、どのように獲得したのか」は長らく謎のままでした。

その進化の歴史を探ることは、生命が時間を測る戦略の起源を解明する上で重要なテーマです。

研究チームを率いた福井県立大学の向山厚准教授は「現存のシアノバクテリアは地球の自転による昼夜の周期を予測して効率的な光合成を行うために概日時計を利用しています。

我々は、古代のバクテリアがいつ概日時計を獲得し、どのように現在のシアノバクテリアに受け継がれたのか、その進化の歴史を知りたいと考えました」と語っています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)