22億年前モデルだけが時を刻んだ──驚きの“18時間リズム”

シアノバクテリアの体内時計の正体は、わずか3種類のタンパク質からなるシンプルな装置です。

モデル生物として知られるシネココッカス属のシアノバクテリアでは、KaiA・KaiB・KaiCという3つの「時計タンパク質」だけで生体内のリズムを作り出しています。

実際、この3種のタンパク質を抽出して試験管の中で混ぜると、約24時間周期で結合・解離を繰り返すリズム反応(概日リズム)を示すことが確かめられています。

まさにこの最小限の分子セットが時計の歯車として働き、細胞に時間情報を与えているのです。

研究グループは、この時計タンパク質セットがいつから時を刻み始めたのかを突き止めるため、逆転の発想でアプローチしました。

現存する様々な細菌や古細菌が持つ関連タンパク質のアミノ酸配列データをコンピューターに集め、系統樹(進化の家系図)を作って祖先のタンパク質配列を推定したのです。

この「祖先配列復元法」により、地球史の異なる時代(約31億年前、26億年前、22億年前、13億年前、1億年前)の祖先型KaiA・KaiB・KaiCの配列を再現し、それをもとにタンパク質を合成して当時の体内時計を“復元”しました。

その結果、驚くべき事実が判明しました。

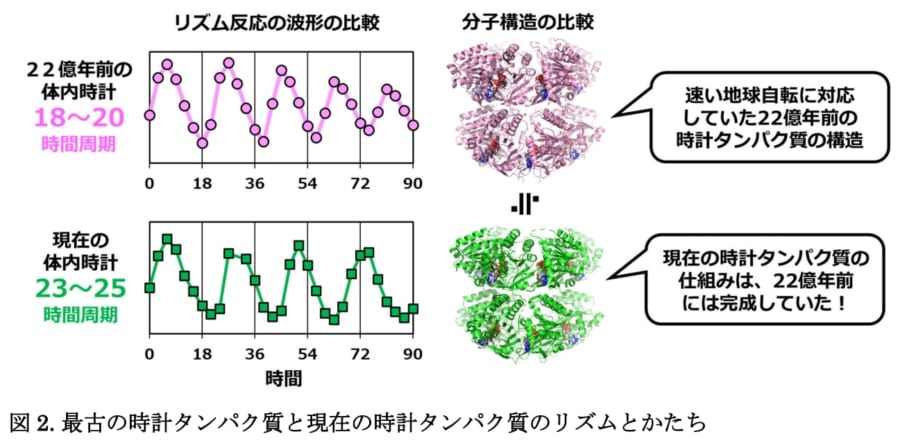

再現された複数の祖先時計のうち、約22億年前の祖先型時計タンパク質だけが明瞭なリズムを刻んだのです。

言い換えれば、史上初めて生物が自律的な体内時計を手にしたのは約22億年前だったということになります。

この進化上のブレイクスルーは約26億年前~22億年前の間に起こったらしく、祖先タンパク質の時計機能はこの期間に飛躍的に発達したことが示唆されました。

さらに注目すべきは「何時間で 1 周する時計なのか」という点です。

復元した 22 億年前の祖先時計そのものが持つ“素の周期(自由振動周期)”は約 23 時間 ですが、試験管内で 18時間、20時間、24時間など異なる周期の温度サイクルに同調できることがわかりました。

つまり内部のカウントは 24 時間弱で回りつつ、当時 1 日が約 20 時間しかなかった原始地球の昼夜サイクルに合わせて柔軟に引き伸ばし/縮めが可能だったわけです。

これは古生物学的証拠が示す「昔の地球は自転が速く、日が短かった」という事実と美しく呼応します。

この体内時計が登場したのは、大気中の酸素が劇的に増えた 大酸化イベント(約 23 億年前) の直後と見られ、“日の出を先読み”できる能力が光合成の効率を一段と押し上げ、酸素放出を加速した可能性が浮かび上がりました。

また研究グループは進化の系統をたどって、約13億年前や1億年前、そして現生(現在も生きている)のシアノバクテリアが持つ時計タンパク質も調べました。

すると、いずれの時代のタンパク質についても、ほぼ24時間に近い正確なリズムを刻む能力が確認されました。

つまり、地球の自転が徐々に遅くなり、一日が現在の24時間へと伸びていく過程で、分子時計の内蔵タイマーも自然に歩調を合わせるようにわずかずつ長くなり、最終的に地球の昼夜サイクルとピタリ同期するよう進化してきたのです。

まるで腕時計がオーナーの生活リズムに合わせて自動で時刻を微調整してくれるかのように、シアノバクテリアの時計は22億年の歳月を通じて地球の1日の長さに適応し続け、今なおきちんと24時間制を守りながら時を刻んでいる、というわけです。

これは従来研究で知られていたごく一部の種(モデル生物のシネココッカス属)だけでなく、多くのシアノバクテリアに概日時計が受け継がれていることを示しています。

しかも、そのリズムを生み出す肝心の仕組みは22億年前までにタンパク質の構造として完成されていたことも明らかになりました。

時計タンパク質KaiCはエネルギー分子ATP(アデノシン三リン酸)を分解する酵素として機能しますが、祖先型KaiCから現生型KaiCまで、内部の原子の並び(立体構造)が0.1ナノメートル(1オングストローム)レベルの精度で保たれていたのです。

この原子レベルで洗練された構造のおかげで、KaiCは数十億年にわたり正確なリズムを刻み続けてこれたと言えるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)