LDLコレステロールとは?従来の薬が効かないケースも

LDLコレステロール(Low-Density Lipoprotein cholesterol)は、以前は悪玉コレステロールとして呼ばれていました。

LDLはリポタンパク質の一種で、全身の細胞にコレステロールを運ぶ役割を担っています。

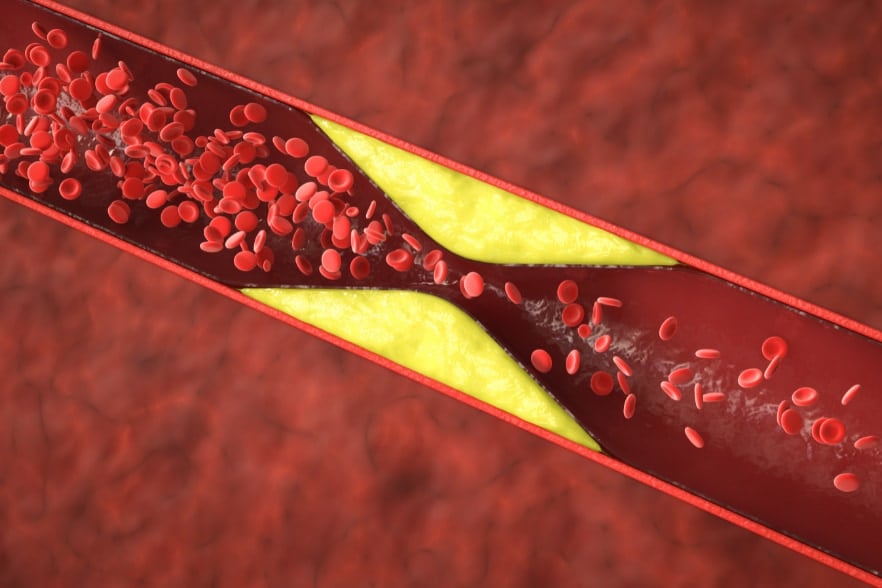

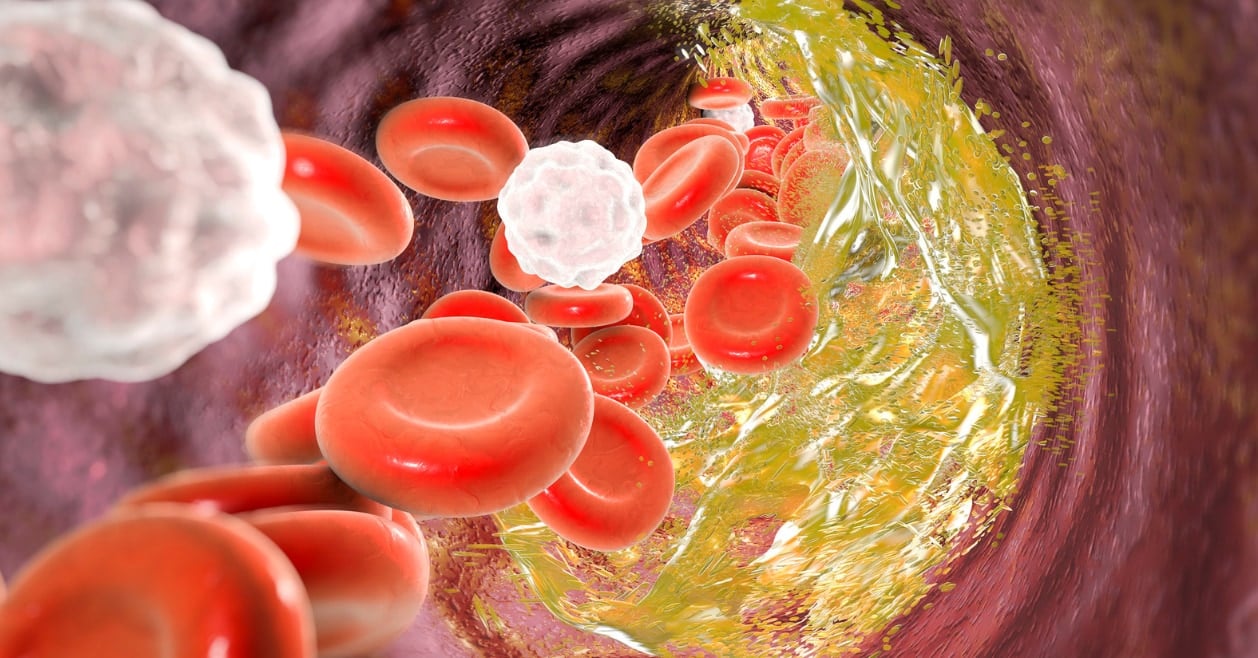

これ自体が悪い働きをするわけではありませんが、過剰になると血管の内壁にこびりついてプラークという塊を形成すると考えられてきました。

このプラークは血流を妨げることで動脈硬化の原因になります。

そして動脈硬化が進行すると、心筋梗塞、脳梗塞、狭心症といった命に関わる疾患のリスクが高まってしまいます。

ガイドラインによれば、すでに心疾患を抱えている人では、LDL値を70mg/dL未満に抑えることが推奨されており、それでも数値が高い場合は薬物療法が導入されます。

しかし、すでにスタチンなどの薬を服用していても、十分にLDL値が下がらない人が多く存在します。

そこで今回の研究では、既存薬エゼチミブと新薬オビセトラピブを組み合わせるという新しい治療戦略が試されました。

対象となったのは、心血管疾患の既往歴がある、あるいはリスクが高い407人の患者たちです。

スタチン治療に十分な効果がなかった、あるいはスタチンに不耐性の患者で、LDLコレステロール値が70mg/dL(1.8mmol/L)以上であることが条件でした。

被験者は①オビセトラピブとエゼチミブの併用療法、②オビセトラピブ単独、③エゼチミブ単独、③プラセボという4つのグループに無作為に割り当てられ、それぞれが84日間にわたり薬を服用しました。

主要評価項目は、ベースラインからのLDLコレステロールの変化率でした。

では、結果はどうなったでしょうか。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)