赤外線を可視化するコンタクトレンズを開発

このコンタクトレンズの最大の特徴は、電源を使わずに赤外線を可視化するという点にあります。

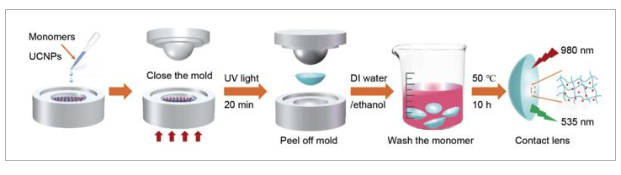

秘密は、レンズに埋め込まれたナノ粒子にあります。

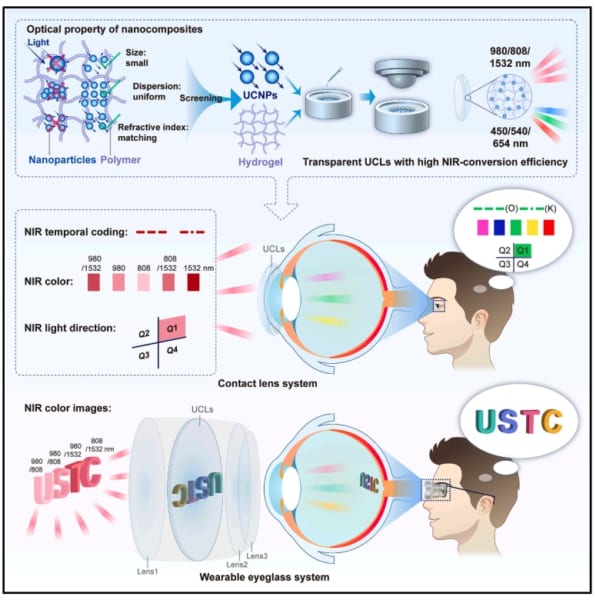

これらのナノ粒子は、波長800〜1,600ナノメートルの近赤外線を吸収し、それを400〜700ナノメートルの可視光として放出する能力を持つのです。

レンズ自体は柔らかく、一般的なソフトコンタクトと同じポリマーで作られているため、装着感も自然で、違和感や痛みはありません。

そして何より、完全に透明なので、可視光と赤外線の両方を“同時に”見ることができるという驚異的な機能を持たせることに成功しました。

チームはこのレンズをまずマウスで検証することに。

マウスの前に真っ暗な箱と赤外線で照らされた箱を用意。見た目にはどちらも真っ暗な箱であり、レンズを付けていないマウスは箱の選択に偏りがありませんでした。(マウスは通常、暗い環境を好む)

しかしレンズを装着したマウスは、赤外線で照らされた箱を避け、暗い箱を選んだのです。

これはマウスの目に赤外線の明るさが見えていることを示しています。

また、赤外線光源の前で瞳孔が収縮し、脳の視覚処理領域が活性化する様子も観察されました。

さらに人間への試験でも、赤外線LEDの点滅信号を認識したり、その方向を把握したりできることが確認されたのです。

そして驚くべきことに、目を開けているときよりも目を閉じた状態の方が赤外線を感じやすいことまでわかりました。

これは赤外線がまぶたを通過しやすいため、可視光の干渉を受けにくくなるからだと説明されています。

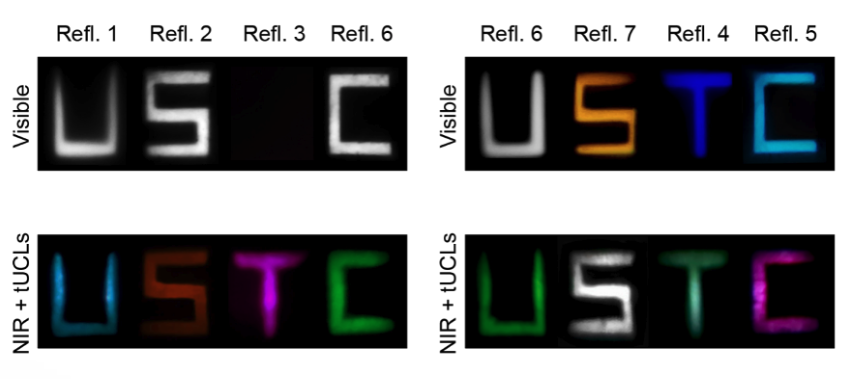

加えて、チームはナノ粒子の構成を調整し、赤外線の異なる波長を色分けできるようにも改良しました。

たとえば、980nmの赤外線は青色に、808nmは緑色に、1,532nmは赤色として可視化されます。

これにより、赤外線の世界に「色」を持たせることも可能になりました。

これは視覚の拡張にとどまらず、色覚異常の補助としての応用も期待されています。

赤の波長が見えづらい人にとって、それを緑など別の波長に変換すれば、「見えなかった色が見える」世界が広がるのです。

もちろん、課題も残っています。

現在のレンズは強いLED光にしか反応できず、自然界の弱い赤外線を捉えるには感度を高める必要があるといいます。

また、網膜に近すぎる位置にあるため、細部の解像度には限界があります。

そこでチームは同様の技術を使った眼鏡型デバイスも開発し、より高精細な赤外線視覚の実現に取り組んでいます。

チームは将来的にこの技術が「夜間の救助活動やセキュリティ、医療、さらには芸術や日常生活に至るまで、多くの分野で活躍するだろう」と期待しています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

洋ドラのルシファーで神が人間になったときに目を閉じると物が見えず、ずっと聞こえていた人間たちの助けを求める声が聞こえないことに感動して喜ぶシーンが有りましたけど、それを思い出しました。

それが当たり前の者にとってはそうでないことが新鮮で、それを持たない者にとってはそれを持つことがあこがれの対象だという。

全く関係ない話でわろた

高調波を発生するタイプの非線形光学結晶を利用して、赤外線の波長を持つ2個乃至は3個の光子を吸収し、そのエネルギーで1個の可視光線の光子を発生させているのだろうか?

もしそうなら、見えるようになる赤外線は、限定された特定の波長を持つ極一部の赤外線に限られ、自然界に存在する赤外線の大部分は見えないままという事になるのではないかと思います。

実験には赤外線LED使ってそうですよね、フィルター付けた白熱灯とかでなく。

それが駄目な訳ではないけどなんか成果を誇張しようとしている感じを受ける。

あとこのやり方では結像しないから何となく明るい方が分かる程度にしかならないと思う。

中国は赤外線を見ることができるマウスを実験で生み出していたらしいね。

そのマウスを使えば、レンズに関係なく同じ結果を出せるのでは。

今更だけどマウス用のコンタクトレンズというモノが存在したのか…

軍事転用のためか?

なぜコンタクトなのでしょうか?

メガネでは、ダメですか?

眼鏡型デバイスも開発してるって書いてあるけど…

ちゃんと最後まで読もうね

解像度が知りたいな。。 目の目の前だと逆散乱とかしないと結像しないんじゃないの?

おもしろネタで終わるのか、使い物になる未来があるのか。。

可視化のことを見える化っていう人って、可能性のことをできる性っていうの?

この記事のタイトルを付けた編集者と掲載許可を出した管理職は疑問を持たなかったのか