脳は「見たいもの」しか見ないのか?

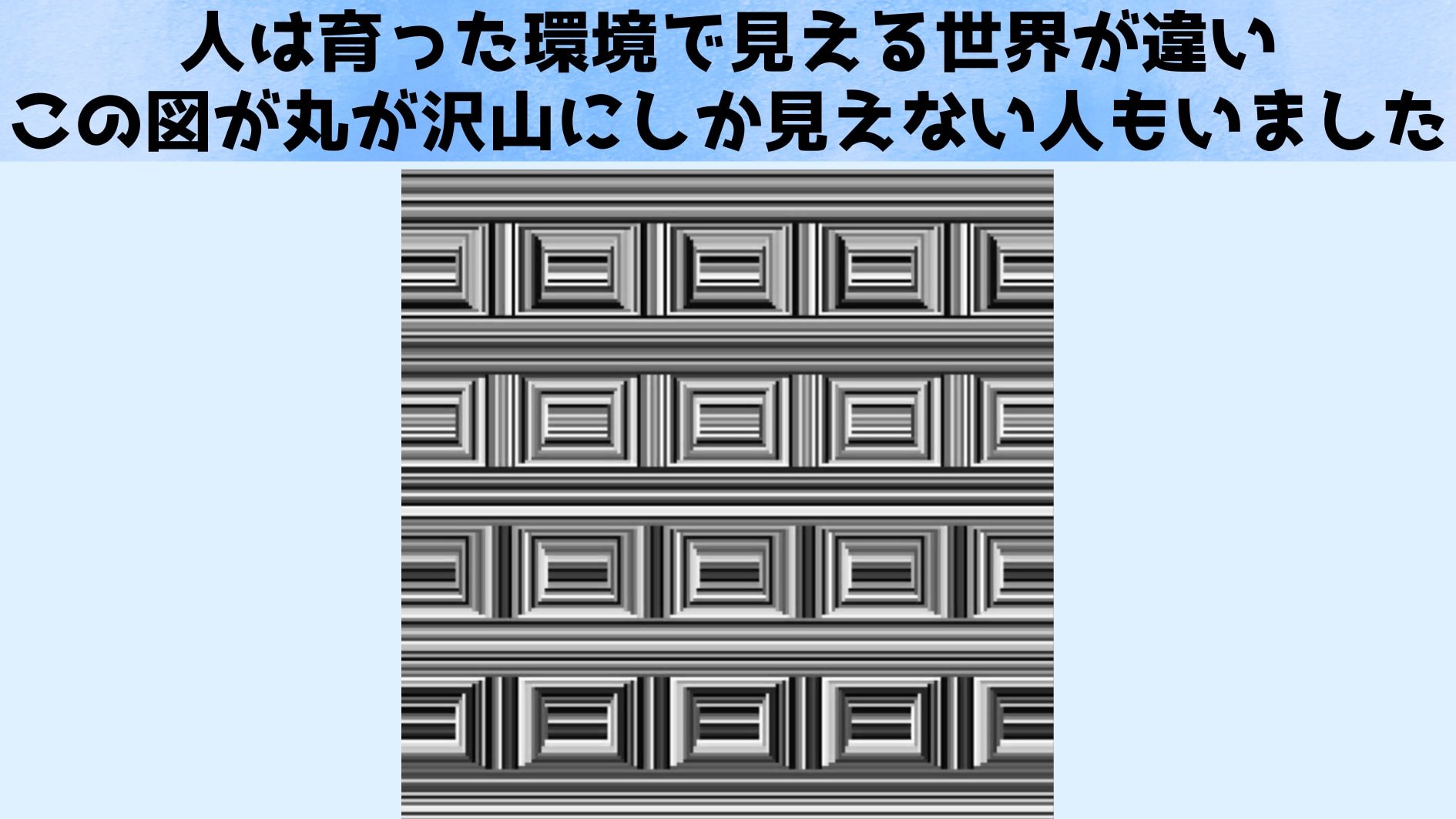

今回の研究によって、私たちが「何を最初に見るか」は、育った環境や文化の影響を大きく受けている可能性が示されました。

普段「同じ世界を見ている」と思っている私たちは、実はそれぞれ「自分の文化のフィルター」を通して景色を見ているのかもしれません。

図から長方形ではなく円を感じたヒンバ族の女性、ウアプワナワ・ムヘニジェさんは、「都会で育った人たちが丸いものを見つけられないなんて本当にびっくりしました。どうして見えないのか本当に不思議です」と語っています。

この発言が示す通り、自分にとってはごく普通に見えるものでも、別の環境で育った人には「存在しないもの」になってしまうことがあります。

私たちが「見える」か「見えない」かという単純な感覚に、これほど深く文化が入り込んでいることに驚きを隠せません。

では、この違いは脳のどのような仕組みで起きているのでしょうか?

今回の実験から考えられるのは、脳が視覚情報を最初に処理する段階で、すでに育った環境が影響を与えている可能性です。

都市のように直線や角ばった形ばかり見て育った人は、線を見ると無意識に「これは四角形だ」と判断する癖がついてしまっているのかもしれません。

反対に、伝統的な村のように丸みを帯びた形が身の回りにあふれている環境で育った人は、線を見るとまず「円だ」と自然に判断してしまうのでしょう。

これはまるで「脳の中にある視覚の初期設定が、育った景色によって書き換えられている」ようなものです。

この発見は、これまでの視覚研究や人工知能の研究にも重要なヒントを与えます。

多くの視覚理論やAIは、人間がどのように世界を見ているかを「普遍的」だと思って作られています。

しかし、もし「育った環境」が視覚の基本設定を左右するなら、現在のモデルは「世界のほんの一部」しか反映していない可能性があります。

研究者たちは「都会的な環境に偏った研究ばかりを続けていると、他の環境で育った人々が見ている世界を完全に見逃してしまう危険性がある」と警鐘を鳴らしています。

確かに、人工知能に私たちが見ているものを教える際も、こうした文化や環境の違いを無視してしまうと「誰にでも見えるもの」を作ることは難しいでしょう。

例えば、AIが「長方形しか見えない」ように学習してしまったら、ヒンバ族のような人々には「ちゃんと使えない」ものになってしまうかもしれません。

今回の研究は、「私たちは同じ世界を見ている」という常識に疑問を投げかけ、「見える」ということの意味をもう一度考えさせてくれます。

まだ発見されていない世界の見方の違いがあるかもしれない

今回の研究では、錯視画像を使って「長方形」と「円」の認識が育った文化や環境で大きく異なることが明らかになりました。しかし、視覚における文化や環境の影響は、今回確認されたものだけではなく、まだまだ私たちが気づいていない形で多く存在しているかもしれません。もしかすると、日常生活の中でごく当たり前に見えていると思っている色や形、奥行きや動きまでも、文化的背景が異なる人々の間では、微妙に違った形で処理されている可能性があります。これらの違いは目に見えにくく、自分自身の感覚に深く馴染んでしまっているため、なかなか自覚できません。もし私たちが気づいていないだけで、世界中の人々が本当にそれぞれの脳で違った「視覚的な初期設定」を持っているのだとすれば、私たちは同じ景色を見ながら、実は微妙に異なる世界を生きていることになります。このような違いを丁寧に見つけていくことは、人間が世界をどう認識しているのかという理解を深める大きな手掛かりになるかもしれません。つまり、この研究で明らかになったのは、視覚という広大な世界の中のほんの一部分に過ぎず、私たちがまだ気づけていない「見え方の差異」はまだまだ無数に眠っているのかもしれません。

錯視は単なる目のトリックではなく、私たちの脳が育った環境によって深く「チューニング」されている証拠です。

つまり、私たちの目は、ただ世界を写し取るだけのカメラではなく、「文化によって調整されたフィルター」のようなものなのです。

この驚くべき発見は、私たちにこう問いかけているのかもしれません──「あなたにとっての『見える』は、本当にみんなにとっての『見える』と同じものですか?」と。

今後の視覚研究は、この文化や環境による違いをもっと深く探求し、視覚のモデル自体を再検討することになるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

丸が見えなかった人は縦方向の線を意識してみてください。

うわーありがと!

ありえねー丸があるわwww

このヒントで丸が見えました!ありがとうございます!

スッキリした

ありがとう

ヒントのおかげで見えました!

なるほどジッと見続けたら丸が見えたわ

おもしろい。

丸があるといわれなければ見えなかったと思う。

単語の指す意味も違うわ、見える景色も違うわ、そもそも言葉自体が違うわではそりゃみんなで仲良くなんて簡単にできませんわね。

バベルの塔の夢に憑りつかれた人間たち。

えっ!あなた、もしかしてミセス推しですか?違ったらごめんなさい!

子供の頃

色や言語について同じ疑問を持ったことあったな。赤ってお母さんにはどんな色で見えてるんだろとかHelloってアメリカ人にはなんていうふうに聞こえてるんだろって

誰も理解してくれなかったけど、やっぱり違うんだね。こんなおっさんになってやっとすっきりした。ありがとう。

いい話だなあ

何度見ても円が見えない…

そもそも円どころか曲線がないよね?

長方形の対角線が直線じゃないんだなぁ

最初は長方形しか見えなかったけど、焦点を画面の少し奥のあたりに合わせたら円が見えた

これ普段の生活で利用している焦点距離が重要なのでは?

「焦点を画面の少し奥のあたりに合わせる」っていうやり方で見えた

長方形の間にそれぞれ円が,合計16個あるんだね

あえて焦点をズラすことで、直線を優先して認識するフィルターから外せるのかも

コレは目だけでは無くて有りとあらゆる物に有るのかも知れない。

例えば熟練した塗装職人は1/100mmの塗膜の差を認識出来ると言うし。

ある種の数学者は数式を直感的に理解出来ると言う。

人間は環境や訓練によって能力を変える事ができるのだろうか?

こんなもん絶対見えるわけ…見、見えたぁ!ってなった

うぁ突然、丸が見えた

なるほど上中下と3列ある縦線をドアップしたら見える、そこから引いたらまた線になる、こんなの初見で見えるってのは育った環境による脳内解析の違いなのか面白い

最初の図形に関しては眺視の影響もあるかもしれないと感じた。個人的な感覚として、遠くに焦点をぼかすように見ると円を認識しやすかったからだ。ヒンバ族の視力についてはざっと見た限りで特にデータは見当たらなかったが、生活の場は異なるものの、同じくアフリカで遊牧民として生活するマサイ族は高い視力で有名である。この視力は、遠くを眺め、手元を凝視することが少ない生活習慣と関係していると言われる。これは図形を見た際の認識に影響があるのではないかと個人的には考える。それも含め、その人の属する文化が見るものに大きな影響を与えるというのは頷けると感じた。

育った環境により、同じ“努力”をしても同じ結果を得られるとは限らないことを示唆している。

最初「どこに円なんかあるの?」と思ってしまった

おもしろい!

そして園児のネームプレートが燃える豆腐に見えるっていうのを思い出した

軽く画面揺らすと浮き上がる

???これって昔から有名な話じゃなかった? 縦線だけの世界で育てたネコが横線を認識できなくなる話とか、人間でも都会の人間は縦線と横線を斜め線より強く認識するけど、アメリカ先住民は斜めも縦横も同じように認識する(幼児期によく見てた円形のテントの天井部分の柱が放射状なので)。とかって話は何十年も前に読んだんだけど、自分は何か勘違いしてる?

目のとこに化学式みたいなのが写ってるようにしか見えない。例えるなら、アイアンマンの中で情報見てるときみたいな

こういう映像って意味ありそうで特に意味ないんじゃない

その画像じゃないよww

見えていることや視覚について信頼を持っている人が多いだけに、驚きも大きいですね。

視覚に限らなければ、例えば英語のRとLの聞き分けとか、絶対音感とか、育った文化による影響はよく知られているけれど、視覚認知でそれが明確に起きているのはショックですね!

人間の認知は脳で作られたイリュージョンという考え方がますます強まりました。自分があるという意識、自分を絶対疑えないという自己意識も脳がつくるイリュージョンと考えるしかないのか?デカルトが間違っていたとなると、受け入れられない人が多いと思います。

円っていうから真円を探していた

ファミコンやMSXのグラフィック見たいなカクカクした円なのね

確かにAIモデルは都市文化圏で育った人間の知識や体験を下に生成されているのか。誰とでも同じ視点で寄り添うことは出来ないか

まんなかの円と目みたいなのしか見えない

逆に長方形あるか?

一瞬だけ丸が見えて、次の瞬間四角になりました。

そっからもう一度丸が見えるまで時間がかかったんですが、この場合何があったんでしょうか。

焦点の位置を変えると見え方が変わりますね。四角しか見えない方はもっと近くに焦点を持ってくると〇が見えてきますよ。

とても興味深いもる

オープンワールドばかりやってた人や、FPSばかりやってた人や、伝統的なRPGばかりやってた人などなど、そうした流行や時代による違いや、個々人の小さな趣味趣向と没入度合いなどによっても世界の見え方は違ってくると思った

鶏卵問題もあるけど

学問も社会も、世界が確実に複雑化し続けていく中であるにも関わらず、前時代的に単純化された対立構造や勧善懲悪に流される人(評価主体としてはすっかり時代に取り残されてしまった人)が多いように感じている

進歩する社会とテクノロジーに人間の心身が追い付けていないという一種のあるあるでもあり、高齢化による必然でもあると割り切っていたが、実はそればかりではなかった、という情報に出会えるのはうれしい

こうして物事の仕組みが分かってくると、これまで見てきた価値観の違う人たちも「反倫理、反知性の人たちばかりだったわけではないんだ」と思えて、心が軽くなるもる

文章を読まず(読めず)に、他の人と同じ図を見ていると思い込んでいるらしきコメントがあるのも興味深い。

それらの人々も、ある意味「違った世界」を見て生きているのだろうな。

ヒントを見て、頑張ってようやく円が見えた

これ、円を見慣れてるか長方形を見慣れてるかというより、デフォルトの焦点距離が違うんじゃないだろうか?

自分の場合、焦点距離をずらすことでようやく見えたから

全員のヒントを見ても円に見えなかったでござる。記事の中でどこがどう縁に見えるのか正解を描いて欲しかった。

まず図の中で一番長い縦棒を探してください

その両隣にちょっとだけ短い縦棒があってさらに隣りにもすこし短い縦棒があるでしょ

以下繰り返すと

ふちがギザギザの円が見えます

円っていってもコンパスで描いた円じゃない

ファミコンで描いた円を探しましょう

人種によって色の見え方も違うしなぁ

色なんかも国や民族によって見え方がぜんぜん違うらしい

日本で虹は7色とされているけど、5色や2色と捉える民族がいる