自然界の最適な設計原理

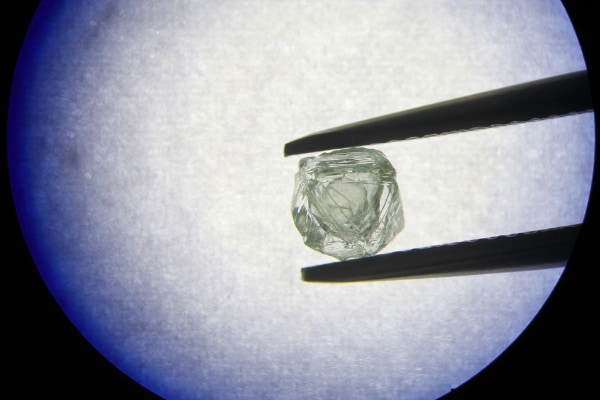

この「1.633」という比率、実は単なる数字ではありません。

それは原子の結晶構造や球体を最も効率的に積み重ねる方法、さらには自然界における“最適な空間の使い方”に共通して現れる数値なのです。

歯科の世界では、あごの骨がこの比率に沿った構造を自然に形成しており、理想的な歯の噛み合わせや顎の運動に必要な構造を示した「モンソンの球」や「咬合理論」などの分野でもこの数字が登場します。

また現代の研究では、人間の最適な頭蓋骨の構造にもこの比率(1.64±0.04)が存在することが確認されており、これは人類に特有の現象だと考えられています。

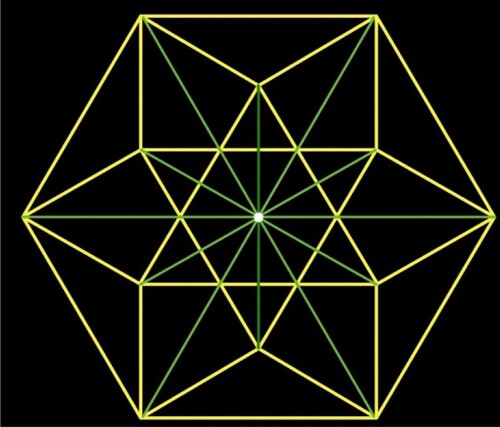

さらにこの1.633という比率は、「テンセグリティ理論(張力と圧縮のバランス構造)」や「ベクトル平衡体(立方八面体)」とも関係しています。

テンセグリティは、「張力(引っ張る力)」と「圧縮(押す力)」がバランスよく組み合わさることで、最小の材料で最大の安定性を得る構造原理であり、この構造の中にも1.633という比率が現れます。

ベクトル平衡体は、完璧に均衡の取れた立体構造であり、すべてのエッジ(辺)の長さが等しく、中心からの距離も均等であり、力が全方向に等しく分散することができます。

この構造体にも1.633という比率が関わっています。

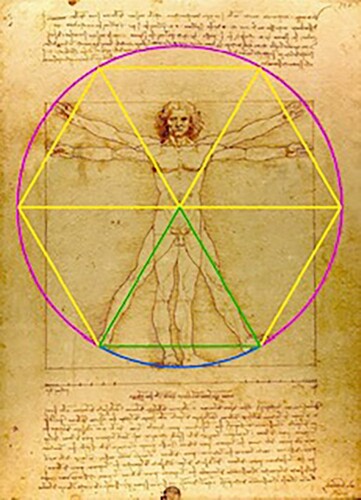

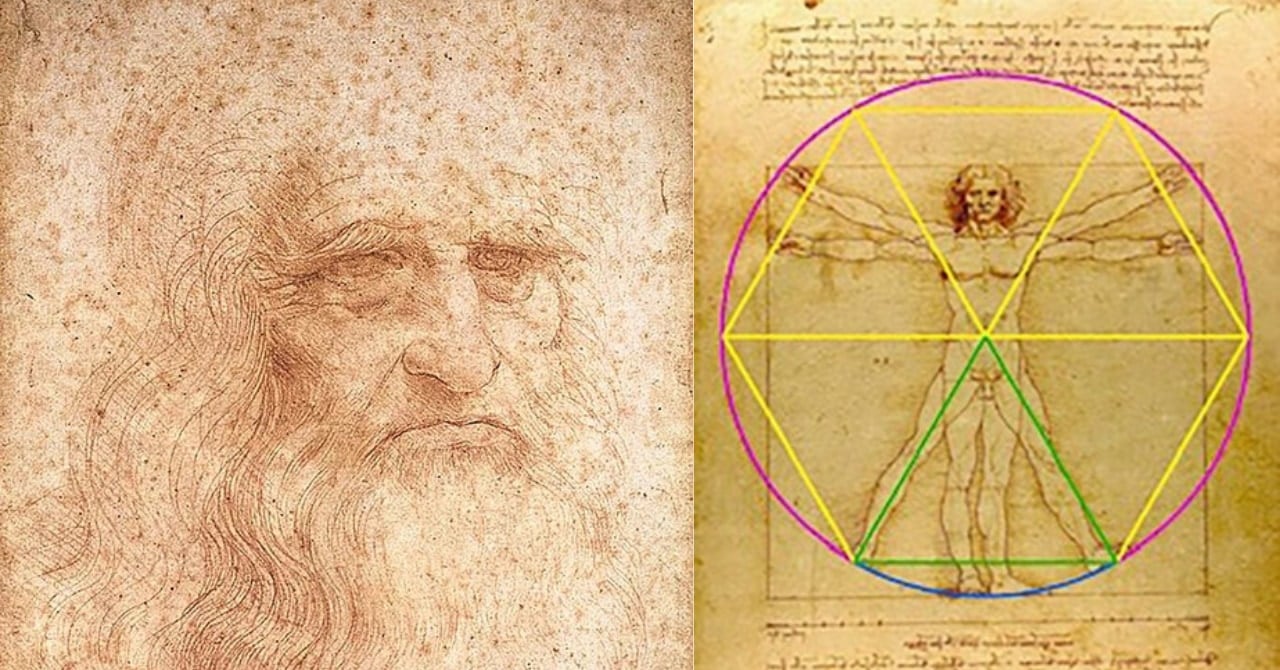

つまり、ダ・ヴィンチが描いた「人体図」は、ただの美しいデッサンではありません。

それは自然界に存在する“最適構造”の設計図であり、人間の体が自然の美しき原理に従ってできていることを示す、科学的にも正確な図だったのです。

そして驚くべきことに、彼はそれを16世紀にしてすでに理解していたのです。

ダ・ヴィンチが見ていたのは、単なる人体の形ではなく、「自然の数学」だったのかもしれません。

500年前の天才が直感した「人間の中に秘められた数学の美しさ」。

彼は絵筆ではなく、正三角形と円と正方形という幾何学の道具を使って、“人間とは何か”という謎に迫っていたのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

正三角形は自然界の色々なところに顔を出しがちということですね。

三角形は色々な図、体、の素デスね例外が一つだけ、それは球の類、一面体球の1箇所カットした2面体もう一箇所カットした三面体、湾曲面を除外すると、平面に限定するとテトラ詰まり三角錐四面体基本は三角形安定的な形4角もそれ以上も三角形の組み合わせ、直角を出すのも三角形が必要、私大工した事有ります、直角三角形基本デス、又地面に直角を出す時も三角形「此れは適当な三角形」でもオッケー水平垂直出すのも三角形、何でもかんでも三角形、一番使い易い、そう言う私は三角野郎、本当は「三欠く野郎」はい此の辺で!!