生命と非生命の「あいだ」にいる奇妙な微生物

共生の微生物は、どのような特徴を持っていたのか?

謎を解明するため研究者たちはまず、この奇妙な微生物の遺伝情報(ゲノム)を詳しく調べました。

すると、この微生物は古細菌(こさいきん、アーキア)という生物グループに属することが判明し、研究チームはこれを「カンディダトゥス・スクナアルカエウム・ミラビレ(Candidatus Sukunaarchaeum mirabile)」と呼称することにしました。

「スクナ」とは日本神話に登場する小さな神様「少名毘古那(スクナビコナ)」から取られており、ゲノムが古細菌としては最小であることに由来しています。

「ミラビレ」はラテン語で「驚くべき」「不思議な」を意味します。

名前が示すように、そのゲノムサイズは研究者を驚かせるほど小さなものでした。

ゲノムの長さはわずか23万8000塩基対で、これは古細菌の中では最も小さく、一般的な細菌の数百万塩基対に比べると桁が1つ小さくなっています。

(※より小さいゲノムサイズとしては共生バクテリアのNasuia deltocephalinicola(11万2000塩基対)などが知られています)

このサイズは一部の大型ウイルスとほぼ同じか、それ以下の大きさでしかありません。

では、これほど小さなゲノムには一体どんな遺伝子が含まれているのでしょうか。

詳しく調べたところ、タンパク質を作るための遺伝子はわずか189個しか含まれていませんでした。

さらに、その半分以上がDNAの複製やタンパク質を合成するための基本的な機能に関わる遺伝子でした。

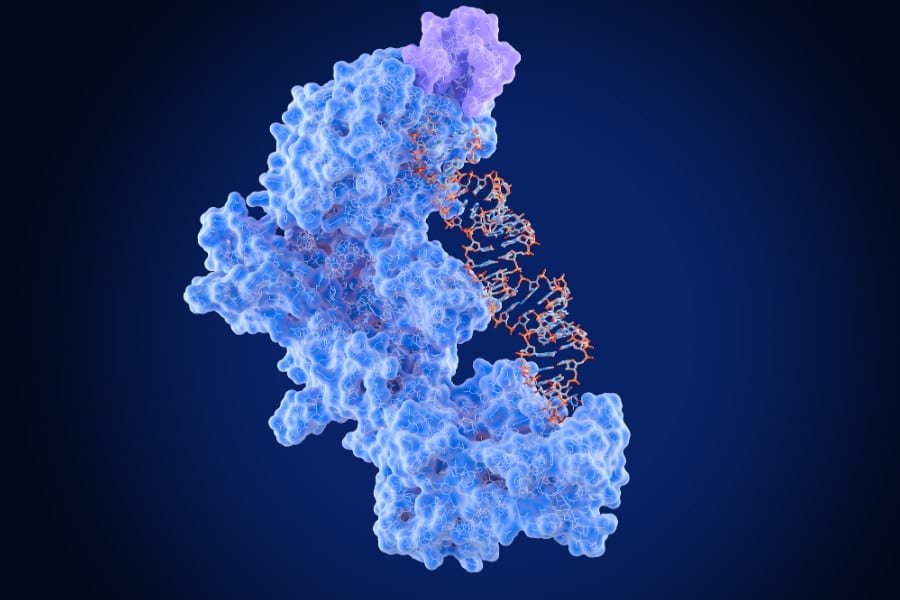

具体的にはリボソームやtRNA、mRNAなど、細胞が自分の遺伝子を読み取り、タンパク質を作るための最低限の装置がそろっていたのです。

一般的なウイルスはこうしたタンパク質を作る装置を自分では持っていないため、宿主細胞のシステムを乗っ取って利用します。

ところがスクナアルカエウムは、小さいながらも自前の「タンパク質工場」を持っていたのです。

一方で、通常の細胞が持っているはずの機能が大幅に失われていました。

特に、生きていくためのエネルギーを作り出す「代謝」に関する遺伝子がほとんど見当たりませんでした。

通常、生き物は糖や脂肪などを分解してエネルギーを得ることで自力で生存しますが、この古細菌は自分でエネルギーを生み出す能力をほぼ完全に失っていたのです。

このことから、この微生物はエネルギーを宿主から奪わなければ増殖どころか生きることすら難しいことが推測されます。

研究チームは、スクナアルカエウムがプランクトン(渦鞭毛藻)の細胞内や表面に寄生し、その栄養やエネルギーを奪って生きていると考えています。

さらに特異なのは、宿主に対する貢献も見当たらない点です。

他の共生微生物では、自力では生きられない代わりに宿主に必須アミノ酸やビタミンなど何らかの有益な物質を提供する例が知られています。

こうした「贈り物」によって、少なくとも宿主への負担を減らし共生関係を成り立たせていると考えられます。

しかしスクナアルカエウム・ミラビレの場合、現時点の解析ではそうした有用物質を作る能力がほとんど見当たらず、宿主への貢献はないと推定されています。

以上の特徴から、スクナアルカエウム・ミラビレは細胞という形こそ持つものの、生態はウイルスに限りなく近いといえます。

まさに細胞としての姿を保ちながら、ウイルス的な宿主依存の特異な生存戦略をとる存在なのです。

このような微生物の存在は、生物とウイルスの境界を考える上で重要な研究対象となっています。

では、この微生物は系統的にはどこに位置付けられるのでしょうか?

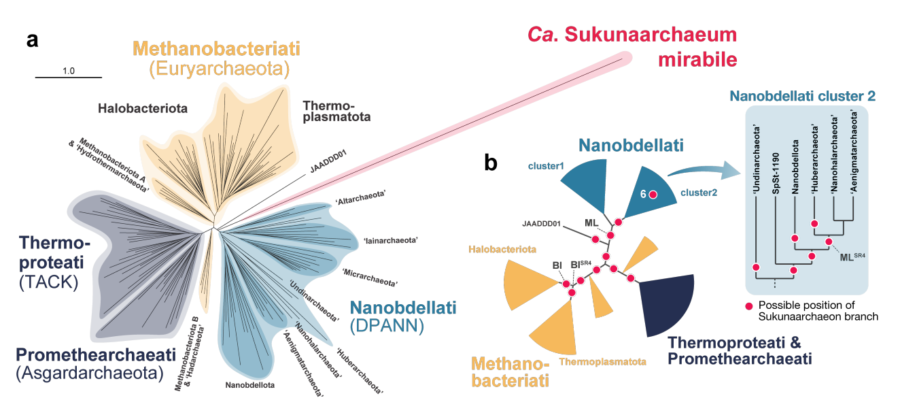

遺伝子配列の系統解析によると、スクナアルカエウム・ミラビレは確かに古細菌ドメイン(細菌とは異なる生物の大グループ)に属しますが、既知のどの門(フィラム)にも属さない系統的に深い分岐に位置することが明らかになりました 。

いくつかの解析モデルではメタン生成古細菌のグループ(メタノバクテリア)や、ナノアルカエウムが属するDPANN系統(ナノブデラティ)に近縁だという結果も出ましたが、モデルによって推定が異なり、統計的な裏付けも弱い状況です。

つまり、系統樹上のどの既知グループにも属さず、枝分かれが非常に古い独自系統である可能性が高いのです。

研究チームは、この未知の系統について論文上で「スクナクレード(Sukuna-clade)」と命名し、これは古細菌の新たな門(フィラム)あるいはそれ以上の巨大な分類群になり得ると提案しています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)