糖尿病は膵β細胞の「過労死」――なぜ細胞を増やす治療が必要なのか

健康診断で血糖値が高いと指摘され、「このままだと糖尿病になりますよ」と言われた経験がある人もいるかもしれません。

実際、日本では成人の約4人に1人が糖尿病またはその予備群と言われており、もはや糖尿病は他人事ではありません。

糖尿病は慢性的に血糖値が高くなる病気で、放置すると目や腎臓、神経に深刻な合併症を引き起こすこともあります。

だからこそ、血糖値を正常に保つインスリンというホルモンが非常に重要な役割を果たしているのです。

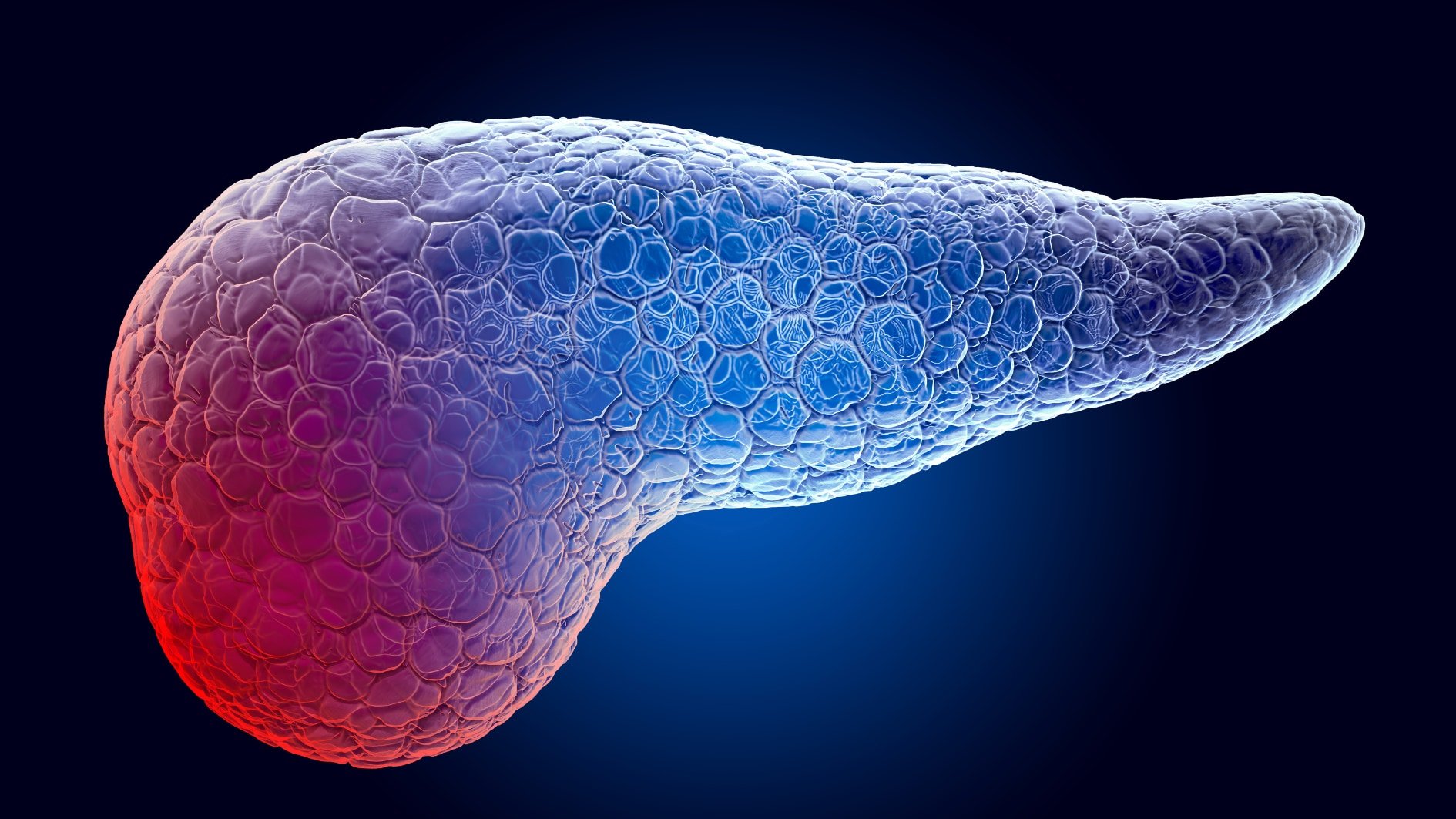

インスリンは膵臓にある膵β(ベータ)細胞から分泌され、血液中の糖を体の細胞に取り込ませて血糖値を下げる唯一のホルモンです。

ところが、肥満や運動不足、食生活の乱れといった生活習慣が続くと、このインスリンの効き目が徐々に悪くなってしまいます。

これを「インスリン抵抗性」と呼び、インスリンが効きにくくなった体は血糖値を下げるために、より多くのインスリンを必要とするようになります。

そのため膵β細胞は休むことなく大量のインスリンを作り続け、次第に疲れ果て、機能が低下したり死滅(アポトーシス)したりします。

こうして膵β細胞の数が減ってしまうとインスリン分泌が追いつかず、血糖値がコントロールできなくなり、糖尿病の発症・悪化を招くことになります。

言い換えれば、糖尿病は膵β細胞の「過労死」のようなものなのです。

したがって、糖尿病を根本から治すためには、膵β細胞をいかに守り、その数を増やすかということが鍵となります。

しかし、これまでの糖尿病治療ではインスリン注射や飲み薬などで血糖値を下げることが主な治療法であり、弱って減ってしまった膵β細胞を直接回復させたり再生させたりする方法は確立されていませんでした。

そんな中で近年注目されているのが、イメグリミン(商品名ツイミーグ)という新しいタイプの2型糖尿病治療薬です。

この薬は従来の薬と違い、「血糖値が高い時だけインスリンの分泌を促す」という理想的な働き方をします。

さらに筋肉や肝臓などで糖の利用効率を高め、結果的にインスリンの働きを助ける効果もあり、「一石二鳥」の薬として大きな期待が寄せられています。

特に画期的なのは、イメグリミンがインスリンを作る膵β細胞を保護し、その数を増やす作用を持つことです。

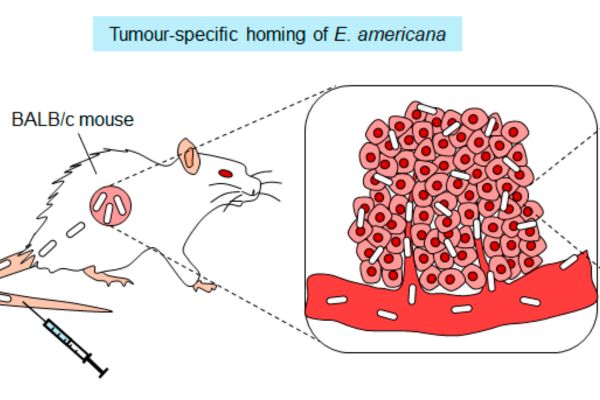

これまでマウスをはじめヒトやブタの細胞を使った研究で、イメグリミンを投与すると膵β細胞が増えるという驚きの効果が確認されています。

ただ、こうした膵β細胞を増やし、守るという作用が、なぜこの薬によって生まれるのか、その仕組みは十分に明らかになっていませんでした。

そこで群馬大学らの研究者たちは、イメグリミンの効果の秘密を解明することにしました。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)