「血糖値を下げる」から「細胞を増やす」へ――糖尿病治療を一変させるS-AMPの可能性

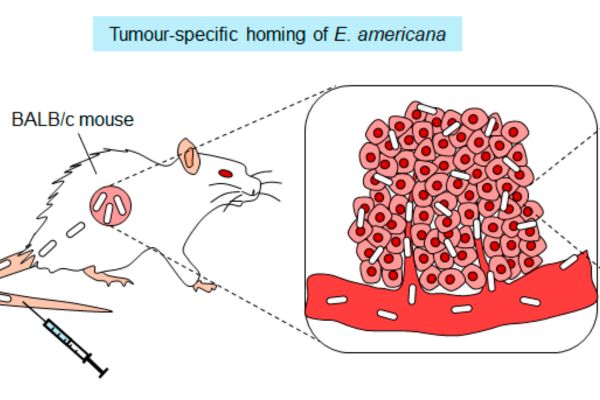

今回の研究によって、糖尿病治療薬イメグリミンの効果を引き出す主役は、「S-AMP」という小さな代謝産物であることが示されました。

これは医学において大きな発見と言えるでしょう。

なぜなら、これまでの糖尿病治療のほとんどは、インスリン注射や薬を使って一時的に血糖値を下げるという対症療法が主流でした。

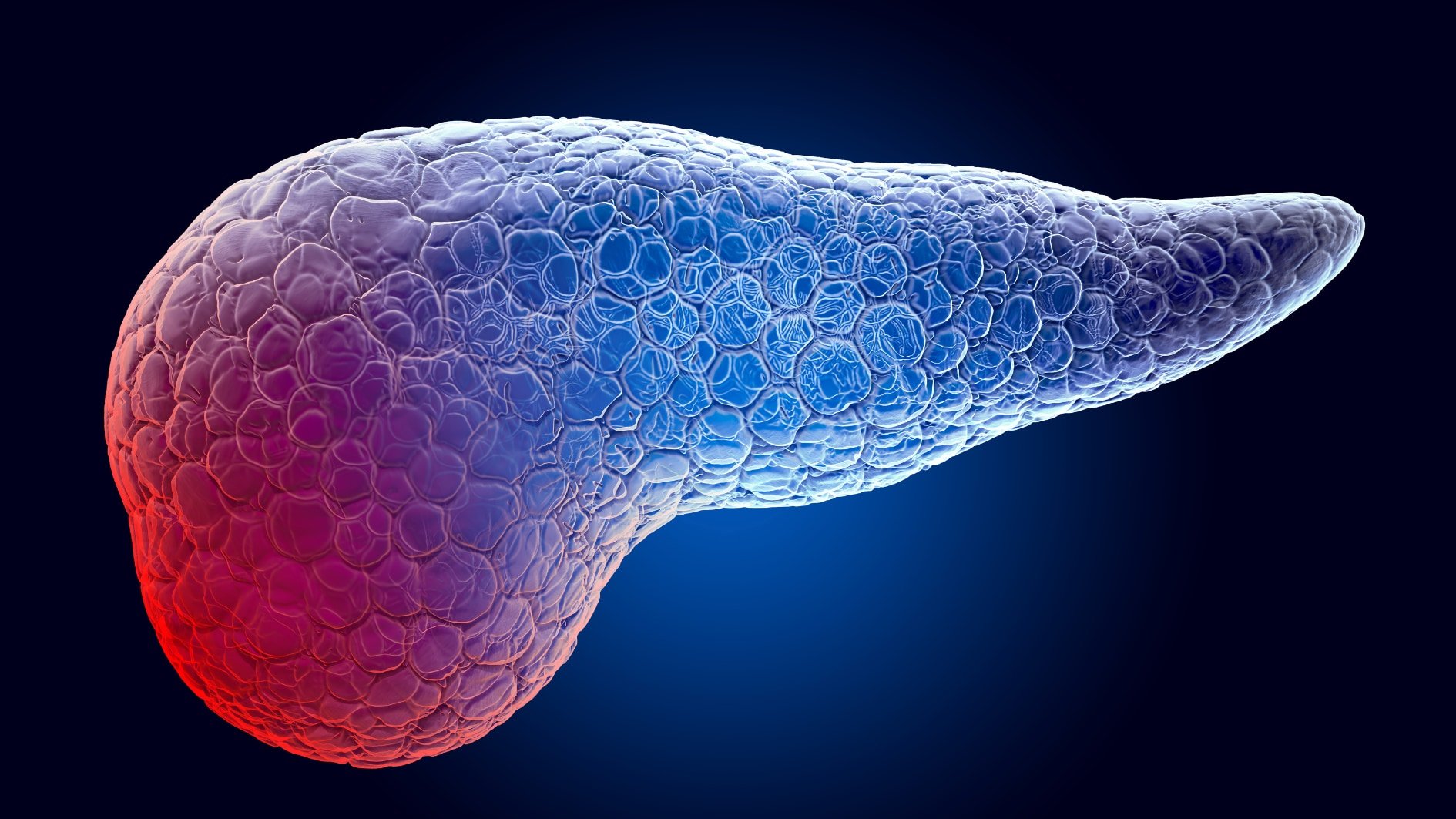

ところが、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンを作る膵β細胞が減ってしまったり疲弊している場合、これらの治療法だけでは根本的な解決になりません。

むしろ膵β細胞の疲弊を止め、新たに細胞を増やす方法が必要です。

今回明らかになったS-AMPの存在は、まさにこの膵β細胞を守り、さらに増やすという理想的な働きをしていることを示しています。

つまり糖尿病治療の考え方を大きく変える可能性を秘めた、非常に重要な物質なのです。

さらに興味深いのは、この新発見が全くの新しい薬から生まれたものではないということです。

すでに臨床で使用され安全性が確認されている既存の糖尿病薬、イメグリミンの「意外な一面」が解明されたということも注目に値します。

薬というものは、開発や認可に膨大な時間と費用がかかるため、すでに使われている薬の未知の効果を明らかにし、それを治療に応用できれば、患者にとっても医療界にとっても非常に大きなメリットとなります。

実際、S-AMPの働きをより詳しく分子レベルで理解できれば、この代謝産物を効率よく増やしたり活性化させたりする新しいタイプの薬が登場するかもしれません。

そうなれば、イメグリミンを使った治療をさらに効果的にし、膵β細胞の再生を促進する新しい治療法へと発展させることも夢ではありません。

今回の発見は、いわば「膵β細胞を再生する」という、これまで難しかった医学の壁を乗り越えるための大きな第一歩と言えるでしょう。

また、この研究成果は糖尿病に苦しむ多くの患者さんたちにとっても大きな希望となります。

糖尿病は世界的に患者が増え続けている深刻な病気です。

日本でも成人の4人に1人が糖尿病またはその予備群と推定され、もはや誰にとっても他人事ではありません。

現在の糖尿病治療は生涯続ける必要があるものがほとんどですが、もし膵β細胞そのものを再生できる治療法が実現すれば、将来的に糖尿病は「治る病気」に変わる可能性があります。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

私は4年ほど前に1型糖尿病と診断されインスリンを毎日のように注射しながら暮らしている者です。イメグリミンが2型糖尿病の薬として処方されているようですが、今回の研究結果から1型糖尿病患者にも処方してもらえるようになるのでしょうか?現状では副作用としての低血糖などにより1型糖尿病患者には処方されないようですが。