膵β細胞再生に重要な「S-AMP」を特定

なぜイメグリミンは膵臓β細胞を増やせるのか?

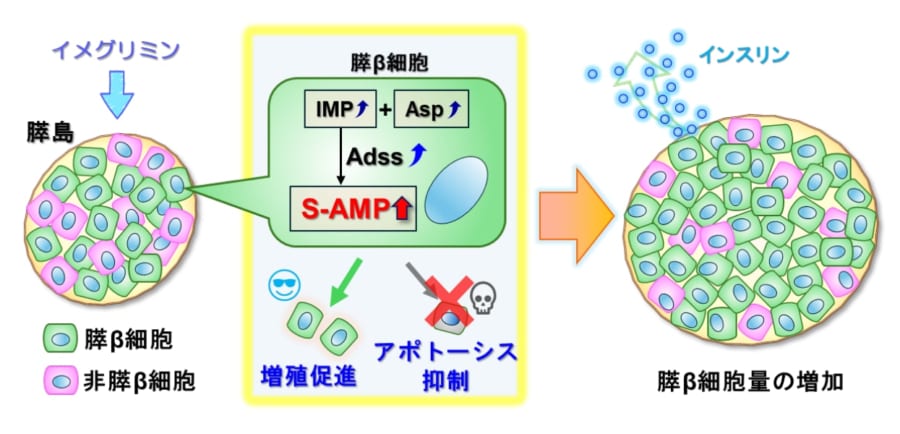

答えを得るため、研究者たちはまず、膵臓にある膵β細胞の集まり(膵島)に糖尿病治療薬イメグリミンを投与し、細胞内で起きる変化を詳しく調べました。

細胞内で起こる変化を知るためには「メタボロミクス」という技術が使われました。

メタボロミクスとは、細胞が作り出す数多くの代謝産物を網羅的に測定して、その量や種類の変化を詳しく分析する方法です。

いわば細胞の中身を全部取り出して並べ、一つひとつの物質を丁寧に調べていくようなものです。

この方法によって細胞内の変化を丹念に調べると、イメグリミンを投与した膵β細胞ではある特定の物質が大幅に増えていることがわかりました。

その物質こそが、今回の研究の主役である「アデニロコハク酸(S-AMP)」です。

S-AMPはプリン塩基(最終的にAMP=アデノシンリン酸となる)合成の中間代謝産物で、細胞の成長や再生を促進する働きを持っています。

イメグリミンを投与すると、このS-AMPが膵β細胞内で通常の約3倍にも増えていたのです。

さらに詳しく調べると、S-AMPを作り出すための材料である「アスパラギン酸」や「イノシン一リン酸(IMP)」という別の代謝産物も同時に増加していました。

また、S-AMPを実際に作り出す役割を持つ「アデニロコハク酸合成酵素(ADSS)」という酵素も増加していることが確認されました。

これはつまり、細胞の中でイメグリミンの刺激により、S-AMPが積極的に作られている証拠です。

この結果から、研究者たちはS-AMPが膵β細胞を再生させるカギを握っているのではないかと考えました。

しかし、本当にS-AMPが主役なのかを確かめるには、別の実験が必要です。

そこで次に研究者たちが行ったのは、S-AMPを作れないようにする実験でした。

具体的には、「アラノシン」という薬剤を使って、S-AMPの合成に必要なADSSという酵素の働きを止めました。

もしS-AMPが膵β細胞を増やす重要な役割を持つならば、この薬剤を使ってS-AMPが作れないようにすると、イメグリミンによる膵β細胞の増殖や細胞死の抑制効果が弱まるはずです。

そして実際の実験結果は、研究者たちの予想通りになりました。

アラノシンでS-AMPを作れなくした細胞では、イメグリミンを投与しても膵β細胞を増やす効果が大幅に低下し、さらに細胞が死んでしまう割合も増えました。

この結果はマウスだけでなく、人間の膵島、さらにはヒトの多能性幹細胞から作られた膵β細胞、ブタの膵島でも同じように確認されました。

つまり、人間を含む複数の生き物で同様の結果が得られたのです。

このように、イメグリミンが膵β細胞を増やし、その細胞を死なせず守るという効果を発揮するには、S-AMPという代謝産物が絶対に必要であることが明確に示されました。

しかし、ここで一つの新たな疑問が浮かび上がります。

なぜ、S-AMPが膵β細胞を増やしたり、細胞死を防いだりすることができるのでしょうか?

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)