体色の謎を追う—直達発生カニの進化史に迫る

サワガニという名前を聞くと、川辺で遊んだ幼い頃の思い出や、冷たい川の流れの中をちょこまか動き回る小さな姿を思い出す方も多いのではないでしょうか。

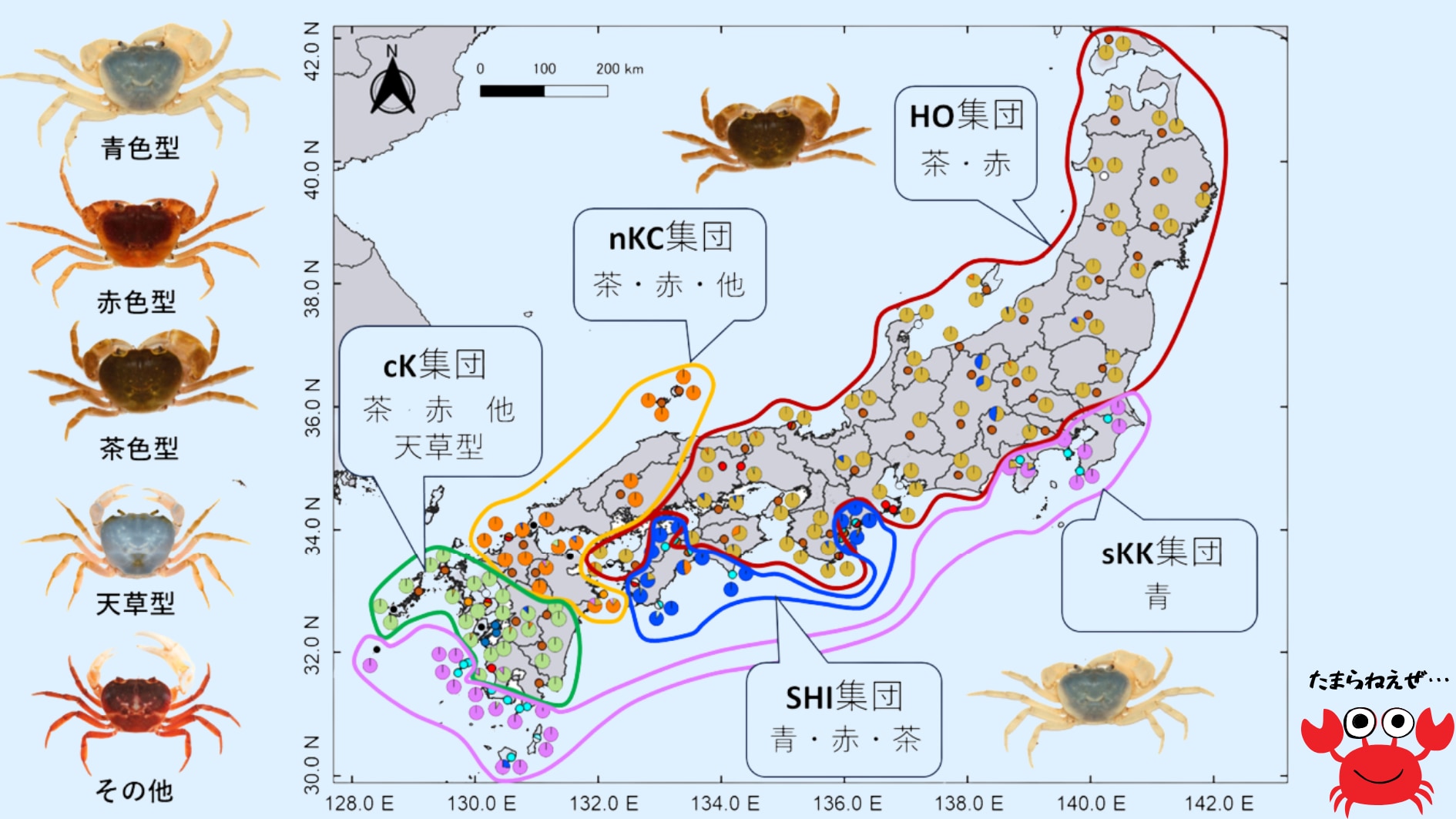

このサワガニ(Geothelphusa dehaani種群)は、日本列島の北は北海道から南は九州南部のトカラ列島まで、全国各地のきれいな小川や渓流に広く暮らしている、日本人にとってなじみ深い淡水性のカニです。

地域によって体色に違いがあり、よく見かける茶色のほかに鮮やかな赤色や希少な青色をした個体も存在します。

特に青いサワガニはその希少性から発見されるとニュースになり、博物館や公園で展示されることもあります。

またその希少性から一部では「幸運を呼ぶ」として販売されている事例もみられます。

このようにサワガニの体色の違いは、昔から人々の好奇心を掻き立ててきました。

しかし、なぜ地域によって色が違うのか、その理由については謎が残ったままでした。

これらの色の違いは、生まれ持った遺伝的な要因で決まるのか、それともエサや環境による一時的な変化にすぎないのかということが、明確にわかっていなかったからです。

サワガニが住む川は山や島に隔てられており、交流が非常に限られています。

このカニは、海の中をプランクトン幼生として漂流して新たな場所に移動するという他の多くのカニとは異なり、生まれた時から親と同じ姿の小さなカニ(仔ガニ)として川辺で育ちます。

このような特殊な発生様式を「直達発生」と呼びますが、この発生様式では遠くへ移動する能力が非常に低くなります。

つまり、サワガニは一度その川に住みついたら簡単には他の川に移動することができず、その結果、それぞれの川や島で独自の集団が形成されやすくなり、遺伝的に分化する可能性が指摘されてきました。

これまでの研究では、実際に日本列島内の限られた地域を対象とした遺伝学的調査によって、サワガニは「最大で10もの遺伝集団に細分される可能性がある」ことが示唆されていました。

さらに、形態学的な研究では天草諸島や青森県など特定の地域で新種と考えられる個体群も発見されています。

しかし、これらの研究は限定的な範囲のサンプルを調べたものにすぎず、日本全国を対象にした網羅的で包括的な遺伝解析はまだ行われていませんでした。

また遺伝子解析もミトコンドリアDNAや核DNAの一部の遺伝子領域だけを解析するもので、遺伝情報のごく一部にしか焦点を当てていませんでした。

そのため、日本全国にいるサワガニの色の違いが、本当に遺伝的な違いや別種の可能性を反映しているのかどうか、根本的なところでまだ未解決だったのです。

体色の違いは遺伝によるものか環境によるものか、また日本列島の地理的な形成や過去の気候変動とサワガニの多様性はどのように関連しているのか――

こうした疑問に答え、日本各地のサワガニの遺伝的な関係性を明らかにし、日本列島の自然史と生物の進化を理解することが、今回の研究の大きな目的でした。

果たしてサワガニの色と遺伝子の間にどんな関係があったのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)