アリをパニックに陥れるヤスデ毒の意外な効果

小さなヤスデにどんな化合物が含まれているのか?

謎を解明するため研究チームは、まずバージニア工科大学のキャンパス内にあるスタジアム・ウッズという森を調査場所として選びました。

森の中でヤスデを採集するために、落ち葉をかき分けたり朽ちた木をひっくり返したりしながら、慎重に調査を進めました。

そこで見つかったのは、小さな白い体を持つ「アンドログナサス・コルティカリウス」というヤスデです。

このヤスデは刺激を受けると、体の側面に並ぶ「オゾポア」という小さな穴から透明な液体を放出します。

採集したヤスデをガラス容器に入れて軽く刺激すると、この液体が容器の壁面に薄い膜のように付着しました。

この透明な液体はヤスデが外敵から身を守るための「防御分泌液」と考えられていますが、果たしてどんな化学物質が含まれているのか、研究者たちはまだ知りませんでした。

そこで研究チームは、このヤスデが作る防御分泌液を化学的に詳しく分析することにしました。

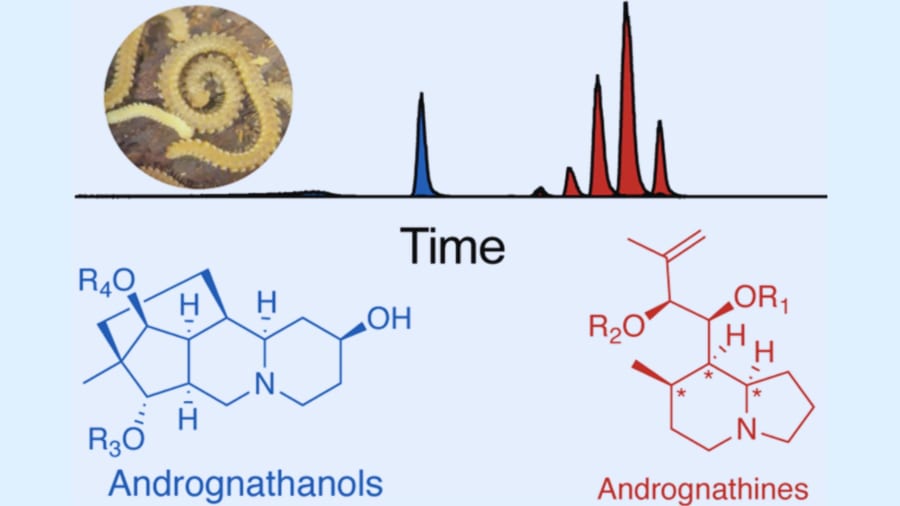

まず、採取した液体を高性能な分析装置で調べたところ、その中に非常に多様で複雑な化学物質が含まれていることが分かりました。

これらの化合物は、すべてが「アルカロイド」と呼ばれる種類のものであり、特に「テルペノイドアルカロイド」という非常に珍しい化学構造を持つものでした。

さらに詳細な分析を進めると、このテルペノイドアルカロイドには2種類の明確に異なる構造パターンが存在することが判明しました。

研究者たちはこの2つのグループをヤスデの学名(アンドログナサス)にちなんで、それぞれ「アンドログナチン類」と「アンドログナタノール類」と名付けました。

「アンドログナチン」は5つの原子が環状に連結した構造(5員環)と6つの原子が連結した構造(6員環)が融合した、非常に珍しい化学構造を持っていました。

一方、「アンドログナタノール」の方はさらに複雑で、6つ、6つ、6つ、そして5つの原子で構成される4つの環が立体的に連結した、とても複雑で特殊な構造でした。

このアンドログナタノール類は、立体的な「ねじれ」や「ひねり」を多く含み、その中に7つものキラル中心(立体中心)が連続して並んでいるという、自然界では非常に珍しい特徴を持っていました。

このように、ひとつのヤスデからこれほど多様かつ複雑な化学物質が見つかることは、研究者たちにとっても非常に驚きだったのです。

なぜこのように多様な化学物質をヤスデが作り出すのか、それはまだ明確にはわかっていませんが、おそらく外敵に対する防御を強化するための戦略として進化してきたのだろうと考えられています。

次に研究チームが行ったのは、これらの新しいアルカロイドが本当に「防御」の役割を果たしているのかを確かめるための実験でした。

自然環境では、ヤスデがアリなどの天敵と同じ朽ち木の下で共存していることがしばしば観察されています。

しかし、不思議なことにヤスデがアリに襲われる場面はめったに見られません。

そこで研究者たちは、この新しく発見した化学物質が、アリに何らかの影響を与えてヤスデを守っている可能性があると考えました。

実験では、森の中でヤスデと一緒に見つかるヤマアリの仲間を使いました。

実験室の小さな容器に数匹のアリを入れ、その中にヤスデの防御分泌液を染み込ませた紙片を設置しました。

同時に、比較のために水や砂糖水、アリが嫌がる別の物質を染み込ませた紙片も用意しました。

この状態でアリの動きをじっくり観察したところ、ヤスデの防御分泌液が染み込んだ紙片に触れたアリは、動きを止め、その場で長い時間じっと固まるという行動が確認されました。

この「固まる」状態は、他の物質を与えた場合にはほとんど見られませんでした。

一方で、アリが紙片を避けて遠ざかるということもなく、ただ単に動きを止めてしまうだけだったのです。

これはつまり、ヤスデの分泌液がアリを単純に嫌がらせて遠ざけるのではなく、むしろアリの神経系に作用し、一種の『行動停止』や『混乱』を引き起こして動きを封じてしまう働きを持っている可能性を示しています。

さらに興味深いことに、このヤスデの化合物は人間の神経細胞にも作用する可能性がありました。

実際、研究チームは過去の研究から、ヤスデの仲間から見つかった別のアルカロイド(イシノサイビンA)が、人間の脳や神経系にある「シグマ1受容体」と呼ばれるタンパク質に非常に強く作用することを知っていました。

この受容体は人間の痛みや神経疾患に深く関わっていると考えられているため、今回の新たなアルカロイドも同様にこの受容体に影響するかを調べることにしたのです。

その結果、今回新たに発見されたアンドログナチン類・アンドログナタノール類の計5種類の化合物のうち、アンドログナチン類の1つ(andrognathine A)は、シグマ1受容体に対して比較的弱い結合活性を示し、その選択性はシグマ2受容体に対して約3倍高いことが明らかになりました。

しかし、他の化合物についてはどちらのシグマ受容体にも明確な活性が確認されませんでした。

また、ナトリウムイオンチャネルという神経系の別の経路への作用も検討されましたが、代表的なナトリウムチャネルへの影響はありませんでした。

これらの結果から、ヤスデが分泌する化学物質は、一般的な神経毒とは異なり、非常に特異的な神経受容体経路を通じて作用している可能性が示されました。

果たして、このような特異的な性質を持つヤスデのアルカロイドは、本当に私たち人間の痛みを和らげる新たな治療薬へと発展することができるのでしょうか?。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)