毒と薬の境界線—ヤスデ毒から新薬開発が可能な理由

今回の研究によって、ヤスデの持つ防御化学物質には、アリを麻痺させる「毒」としての作用だけでなく、人間の痛みや神経疾患を和らげる「薬」としての可能性も示されました。

一見すると奇妙なことに感じるかもしれません。

なぜ同じ物質が、一方の生き物には毒となり、もう一方の生き物には薬となり得るのでしょうか?

この疑問の鍵となるのが、ヤスデが作り出す分子が持つ、神経の「情報伝達を混乱させる」という独特な性質です。

アリはヤスデの分泌する化学物質に触れると、神経系がうまく機能しなくなり、パニック状態に陥って正常な行動が取れなくなります。

つまりヤスデにとってこの化学物質は、敵を撃退する防衛手段として進化したわけです。

しかし、同じ物質でも人間が上手に使えば、まったく別の効果が期待できます。

私たちの脳や神経は、過敏になりすぎたり興奮状態が続きすぎたりすると、慢性的な痛みや神経障害を引き起こすことがあります。

このヤスデ由来の物質は、神経細胞の異常な興奮を抑える「シグマ1受容体」というタンパク質に作用する可能性があります。

このシグマ1受容体に作用する物質は、過敏になっている神経の働きを穏やかに抑えるため、従来の鎮痛薬とは異なる、まったく新しいタイプの痛み止めとして注目されているのです。

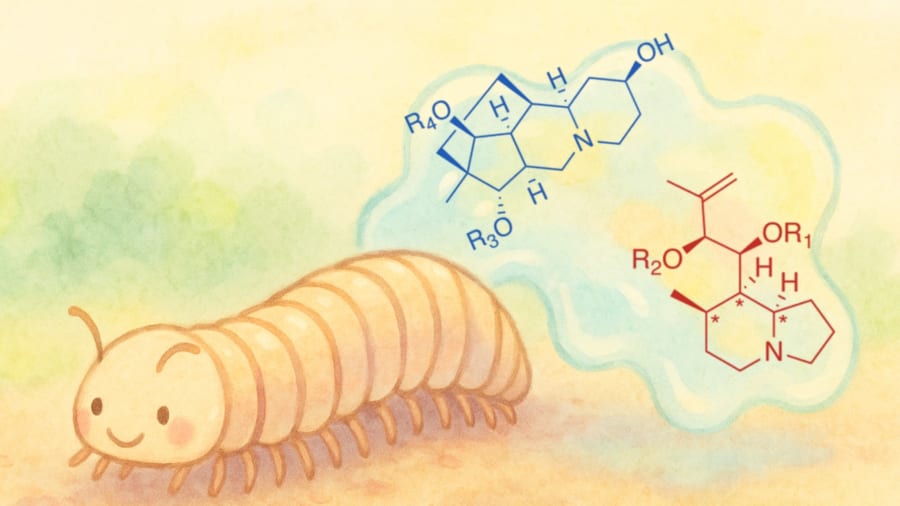

さらに興味深いのは、今回見つかったヤスデの化学物質が、これまでに知られていない非常に珍しい構造を持っていることです。

アンドログナチン類とアンドログナタノール類という2つの物質群は、どちらも複雑で特徴的な構造をしています。

このような複雑な分子構造を持つ物質は、新薬としても非常に有望であり、既存の薬では効果が不十分だった疾患の治療に役立つ可能性があります。

また、このヤスデが1つの種類の中に複数の複雑な物質を同時に作り出すという点も非常に興味深いです。

まさに自然界が長い進化の中で蓄積してきた「化学の宝庫」とも呼べるでしょう。

ヤスデが作り出す物質の種類や量は、その個体の大きさや防御腺の数に応じて増加することも確認されており、これはヤスデ自身が生存競争の中で防御力を高めるために化学的な能力を進化させてきたことを示唆しています。

ただし、この発見をすぐに医薬品に応用するには、まだいくつかの課題があります。

最も大きな課題は、これらの複雑な化学物質を安定的に、かつ大量に合成する技術を確立することです。

ヤスデから採取できる化合物の量は極めて少ないため、実験室での人工合成が必要不可欠なのです。

研究チームを率いるメイヴァーズ博士は、「これらの化合物は非常に複雑で、実験室で合成するには時間と手間がかかるでしょう」と説明しています。

しかし、幸いなことに現代の化学合成技術は日々進歩しており、以前なら作り出すことが難しかった天然物質も、工夫次第で合成可能になってきています。

研究チームは今後、他の研究者や機関と協力して、これらの新しい物質を効率よく人工合成する方法を模索する予定です。

また、実際に細胞や動物を用いて、これらの化合物がどの程度痛みを和らげたり、神経を保護したりできるのかを詳しく調べていきたいと考えています。

私たちが普段見過ごしてしまいがちな森の中の小さなヤスデが、もしかすると未来の医療を支える大きな発見につながるかもしれません。

自然が長い進化の中で生み出した特別な化学物質は、人類にとって新しい薬を開発するための重要なヒントになる可能性を秘めているのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

食らったアリさんは大変そうですね。