「ひんやり感」はなぜ増幅される必要があるのか?

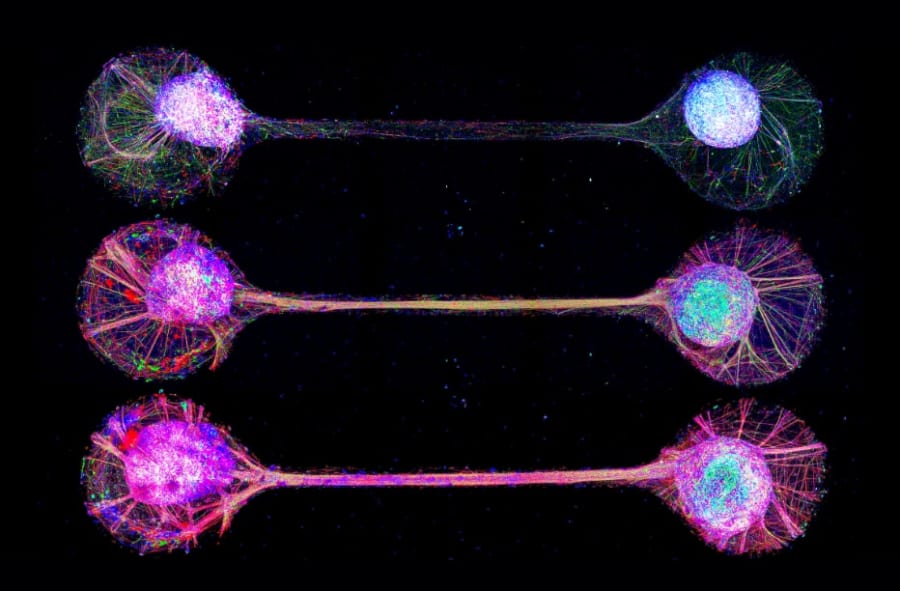

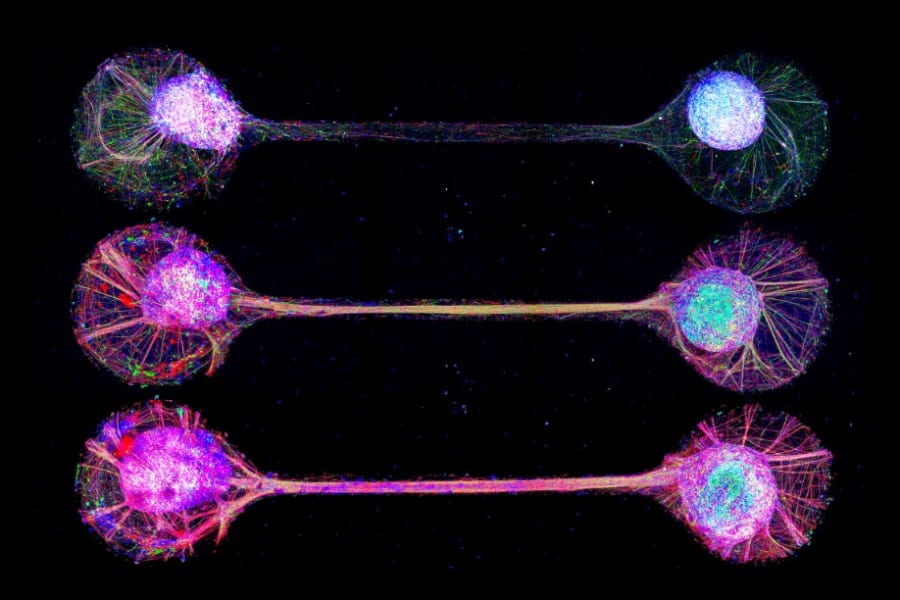

今回の研究によって、「なぜちょうどよい冷たさが気持ちいいのか?」という疑問に、神経科学の視点から初めて明確な答えが示されました。

脊髄の中に「快適な冷たさだけを増幅して脳に伝える専用の回路」があるおかげで、私たちは真夏にクーラーの効いた部屋に入った瞬間の「あの、ほっとする涼しさ」を確実に感じ取ることができます。

もしこの仕組みがなければ、世界は「熱すぎる危険」と「冷たすぎる危険」の組み合わせしか感じられず、微妙な心地よさを楽しむことはできなかったかもしれません。

【コラム】なぜ「ひんやり感専用」の神経回路が存在するのか?

動物にとって、環境の温度を感じ取ることは生き残りの鍵を握る大切な能力です。極端に暑い場所や寒すぎる環境は、生命にとって直接的な脅威となります。しかし、ただ「熱い」「冷たい」と感じて逃げるだけでは、実は生き物の行動としては不十分です。なぜなら、自然界で本当に必要なのは「快適な温度」を見つけ、その場所で過ごすことだからです。だからこそ動物たちは、危険信号と快適信号をきちんと区別し、「快適ゾーン」に留まるための特別な感覚回路を持つように進化したと考えられます。今回の論文でも、「冷たすぎて痛い」感覚と「ひんやりして心地よい」感覚が神経レベルで分かれていることが示されました。弱い冷たさの信号は、脊髄の中でアンプのように増幅され、雑音に埋もれず正確に脳まで届く仕組みになっています。あえて簡単に言えば、危険な寒さと危険な熱さは最初から十分に強い信号ですが、ひんやり感を増幅させることで、両者に並び立つ刺激に押し上げるわけです。これにより、動物は“ちょっとした温度の変化”も見逃さず、常に快適な環境を選びとることができるようになったのです。

この発見は学問的な意義だけでなく、将来的な医療にも役立つ可能性があります。

たとえば、抗がん剤治療を受けた人の多くが「少しの冷たさでも強い痛みを感じる」という副作用(寒冷アロディニア)に悩まされていますが、今回のように冷感専用回路が特定されることで、その原因解明や新しい治療法の開発につながるかもしれません。

さらに、こうした「感覚の専用回路」の研究が進めば、痛みやかゆみなど他の感覚についても、新しい発見や生活の質の向上が期待できます。

「冷感増幅回路」の発見は、心地よさや不快さといった人間の感覚の不思議を解き明かす第一歩となる重要な成果です。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

イラスト良いですねぇ

ジト目お姉さんが薬物中毒者みたいになってしもうた…。

冷感作用のあるもの付けてひんやりするのはいいけど暑いままなのは変わらずにぶっ倒れるっていう近年の日本あるあるの仕組みなわけですね。

恒温動物と変温動物で何か違いがないか気になります。

恒温動物は常にある程度の排熱が必要なので好適な温度帯があるのは理解できます。変温動物の場合は周囲の温度で運動強度が変わりますから、好適の判断が少し変わりそうですね。

髪に脊髄あるやん

老人になると暑さを感じにくくなると言われているが、

気持ちいいと感じるセンサーも鈍るのかな。