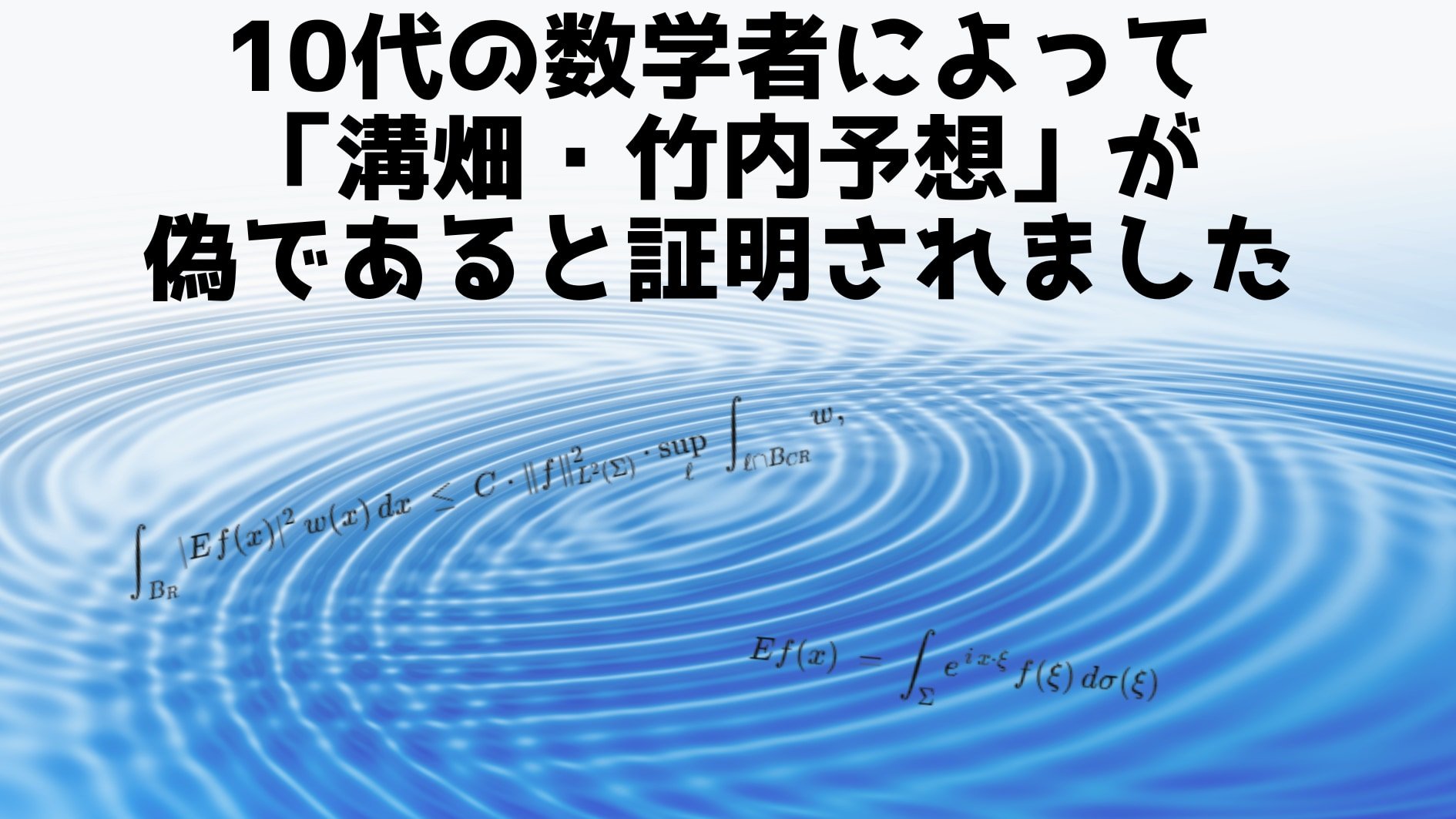

溝畑・竹内予想とは何か?

調和解析で「拡張作用素」と呼ばれる道具があります。

これは曲面(たとえば放物面・球面・円錐など)上の関数を空間全体に“波”として延ばす操作で、物理でいえば許された周波数だけを使って空間に干渉模様を描くことに相当します。

溝畑・竹内予想(Mizohata–Takeuchi)は、この拡張作用素が作る模様の「形」を、重み関数の「直線に沿った総量(X線変換=直線平均)」で上から押さえ込める、という主張でした。

より専門的に言えば「重み付きL²評価」を、重みのX線最大関数(すべての直線に沿った重みの積分値の最大)で制御する仮説です。

つまり「曲面由来の波のエネルギーは、本質的に“線分(チューブ)構造”に従うはずだ」という幾何学的な見立てとなります。

フーリエ制限理論は通常Lᵖ→Lᑫの写像指数の議論が多いのですが、この予想は珍しく「レベル集合の形」に踏み込んで、エネルギーの線状集中を直線平均で数えれば十分だと述べていました。

この意味で溝畑・竹内予想とSteinの予想は、レベル集合の幾何を通じて制限問題・Bochner–Riesz・Kakeyaといった分野の核心を“1本の橋”でつなぐ企てだったのです。

歴史的には、分散型偏微分方程式(PDE)の初期値問題が出発点です。

1970〜80年代に竹内正美はシュレディンガー方程式の一次摂動に対するL²の適切性条件を与えようとし、その過程で直線に沿った係数の積分条件が十分条件になり得ると主張しました。

その後、溝畑宏文が議論の誤りを指摘し、問題は「拡張作用素に対する重み付きL²評価」へと自然に置き換えられていきます。

つまり、PDEの適切性(well-posedness)からスタートし、調和解析の幾何学問題へと発展したのがこの仮説の成り立ちです。

この仮説が正しかった場合、直線平均による制御を核に、Kakeya型最大関数やNikodym最大関数を経由し、Bochner–Riesz乗数や制限不等式(とくに臨界的な場合)へと繋がるルートが浮かび上がります。

Steinは1970年代にこの構想を提唱し、その後も多くの研究が“橋”を強化してきました。

多重線形制限の端点(最も際どいケース)についても、Guthによる多重線形Kakeya端点や機能解析的双対化の技術と合流させ、溝畑・竹内型の主張が“損失なし”で成立すれば一気に到達できる、という見通しが共有されていました。

つまり、この予想は単なるきれいな不等式に留まらず、「制限問題の要所へ抜ける幹線道路」の役割を期待されていたのです。

ただし、完全な一般形の証明は長らく成し遂げられず、損失付きの部分的な進展が続いてきました。

球対称など特別な場合の成立や、三次元円錐でのR^(1/4+ε)損失、さらにrefined decoupling理論を利用した一般形でのR^((n-1)/(n+1)+ε)損失などが代表例です。

Guthは講演で、一定のデカップリング公理の範囲ではこの損失を取り除くことはできないと示唆しています。

こうした「損失の壁」が存在すること自体が、この予想が幾何学のきわどい境界に関わっていることを示しています。

2025年、ハンナ・Cairoによる反例はこの直感を決定的に裏付けました。

平面でない任意のC²級超曲面に対し、重み関数と曲面上の関数を巧みに選べば、拡張作用素によって生じるエネルギーは直線平均だけでは抑えきれず、その増幅は必ず対数的な因子(log R)を伴うことが構成的に示されたのです。

つまり、直線平均による最大値を使っても、左辺の重み付きL²ノルムがそれを必ず超えてしまうという状況が明示されました。

これが「一般形の溝畑・竹内予想は偽である」という結論であり、同時にStein型の主張も“対数因子なし”では成立しないことを意味します。

ただし、この反例は“対数まで”の破れに留まり、局所版やR^εレベルの弱い損失を認めれば依然成立の余地が残るという重要な含意も持っています。

予想の完全な勝利は否定されましたが、「どこまで損失を許せば普遍的な制御が可能か?」という新たな精密化問題が浮かび上がったといえます。

調和解析の観点でこの仮説をもう一段専門的に言い直すと、曲面上の測度に対する拡張作用素は、波束分解の視点から「細長いチューブにエネルギーが集中する」像を持っています。

したがって、どんな重みで観測しても、その効果は「直線に沿った重みの最大値」で制御できるはずだ――これが溝畑・竹内の哲学です。

背後にはKakeya的なチューブ充填問題やX線変換の安定性が結びついており、直線族上の平均が最悪の場合でも押さえ込めるという「一次元化」の夢がありました。

Cairoの仕事は、この一次元化が対数的な摩擦なしには成り立たないことを明らかにしました。

幾何学的な偶然を排除しても、自己一致の重なりが一定の割合で必ず起こり、直線平均では拾いきれない微妙な増幅が残ります。

したがって多重線形制限の端点に直結する「損失なし」の機能解析的ルートは閉ざされ、今後は局所化・損失許容・時間周波数解析との組み合わせなど新しい複合戦略が重要になります。

最後に、この予想の学術的価値は単なる真偽では測れません。

Cairo自身も論文で触れている通り、溝畑・竹内やSteinの枠組みは、制限理論の争点を“形の言葉”で捉え直す希少な試みでした。

反例は橋の一部を崩しましたが、同時に局所版の定式化や損失を定量評価するための新たな幾何学・確率論・デカップリング理論などの技術革新を呼び込むきっかけにもなっています。

溝畑・竹内予想とは、「制限理論を指数ではなく形で語る」チャレンジであり、その否定的解答は次世代の正解候補――どの範囲・どの損失・どの観測で普遍性が回復するのか――を鮮やかに照らし出したと言えるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

すごい人なのでしょうが孤独から逃れるのに数学に打ち込んだと聞いてちょっと心配になりますね。

それ以外の逃げ道を知らないということですよね?

孤独から逃れるために読書に打ち込んだ

=それ以外の逃げ道を知らないわけで心配になりますね

孤独から逃れるのにサッカーに打ち込んだ

=それ以外の逃げ道を知らないわけで心配になりますね

小者の嫉妬にまみれた歪な理屈を堂々と開陳しているわけで心配になりますね

レスの通り、余計なお世話だよ

天才を素直に賞賛すればいいだけ

心配するふりをして他者を不幸とみなし、自分は不幸じゃないと思い込もうとする自己防衛。哀れとは思いません、誰もが持ちうる資質なので。もって他山の石となす。

コロナ禍でのオンライン学習が逃れられない檻のようで苦痛だったが数学の世界はそんな彼女?にとっての逃げ場所だった。

とquantamagazine には書いてありました。飛び級で大学に入ってからは友達もいるようですし、生涯孤独なイメージを描いているのであれば、ちょっと違うようです。10代がコロナ禍の人は我々と違いみんな大変だ、ということで。

孤独を忘れるのに一つ没頭できるものがあれば、いくつも逃げ道用意しなくても充分では?

それとも逃げ道が数学なのが腑に落ちないのかな?数学だと何がマズイんだろう?ちょっと理解できないかな

逃げるというのは、マイナスのイメージですが、言い換えると、結局、その分野の事が好きだから必然的にそれに夢中になる、ということではないですか?

ポールが高所から低所に転がって行くのと同じく自然なことに思えます。

自分の心配でもしろよ

大谷の心配をしてるようなもんだぞ?

そうやってすぐ攻撃的になる

失礼つい笑ってしまいました。そういう意味ではないと思います。私が思うに…

我々のような凡人は何かに頼り自分の不安を誤魔化すわけですが、多くのそれら何かは所詮は他者から恵んでもらうものです。伴侶だったり友人だったりペットだったり娯楽だったり、すべて他者依存です。だからこそ孤独が恐怖に直結します。孤独にならないよう逃げ道を追い求めます。それは人種が消費者だからです。

しかし創造的な人種は、ある日世界が滅亡して誰もいなくなりペットも娯楽もすべて消え失せても、自分の頭の中にある数学ゲームに夢中になれるので、他者に依存しておらず孤独とは永久に無縁な完全体なのです。逃げ道は必要ないのです。

辛辣すぎやけどまあそうですね

好きなもののこと考えてたら嫌なことも忘れられるってむしろ幸せでしょ

無意識なんだろうけど、そういうムーブにこそこういう人が孤独を感じるんですよね

偉業を成し遂げた若者に対する賞賛ではなく、心配する優しい自分を演出しながらまさかの見下しコメント。

すごいですね、恐れ入りました。

文章も正しく読めないのですか?

孤独を感じるときは数学の世界に「逃避」していた

と書かれています

1人で過ごしいる時間はみな孤独で、そんな時間がない人などいないのでは?

しかも、孤独を感じるときがどのくらいの頻度、どのくらいの時間継続するかすら書かれていないわけで、実際にはあなたよりも孤独を感じる時間が少ないかもしれませんよ?

まともに文章読みましょうよ

孤独と書くとイメージが悪く見える人もいるかもしれませんが、結局のところ1人ですることもなく退屈な時間なんてみんな孤独だしその時間を何かで消費することを「逃避」と表現しているのでしょうに

むしろ逃避せず孤独に向き合って自ら孤独を感じ続ける行動をするほうがメンタル面での危険が大きいと思いますよ

そして、その時間の消費方法をある人は読書、ある人はスマホいじりと好みの方法を選ぶ

そういう逃避がハンナ・カイロさんにとっては数学だっただけのことですよ

数学で時間つぶしする人に何か問題でもあるのでしょうか?

私からすればずっとSNSにつながってなきゃ孤独時間の消費ができない人の方がずっと心配になりますよ?

この人の孤独は一般人の孤独とは違う性質を持つのかもしれない、など思いました。

天才ゆえにふと周囲との差を感じる孤独や、数学の世界の奥深さゆえに感じる孤独、そういった性質のものであるかもしれない。

ですから、それの克服として更に研究に励む、的な前向きな意思の可能性もある。

まぁ端的に、数学が好きなんでしょう笑 放っておいても我々に害はない笑

夢を見せてくれた若者に感謝、ですね。

このコメントって別に見下しているわけでもなくて普通に心配しているだけじゃないの?って思うんだけど、なんでこんなにみんなこのコメントを批判しているのかが分からない。

自分も普通に読んでて「こんなに優秀なら手厚く話せる相手とかも用意してあげて欲しい」って思ったし……まあ余計なお世話かもしれないけどね

人に対して酸っぱいブドウやってるんですよ

集団内で何か秀でて目立ってしまったらどっからか飛んでくるこの手の攻撃

指摘しても弱者ムーブ被害者ヅラされるだけでいいことないから、堪らえるしかない

やめようね

小物が他人の心配を勝手に「嫉妬にまみれた歪な理屈」と堂々と認定しててオツムが心配になりますね。

どんまい

細かい事はよくわからんが、とにかく凄い自信だ。

20世紀から続く制度なのですが、主に大学に入る前の高校生に向けてバークレーなどの西海岸の有名大学には特別プログラムがあるようです。中には中学生もいるようで、日系人や日本人も参加者はいます。

アメリカでまず2年生のカレッジに入学して、そこで優秀な単位をそろえて、有名4大に転学するルート王道が20世紀からあるように、優秀な数学の学生を掘り起こすプログラムが20世紀からあるのです。

どちらの道も日本の高校の進路担当の教諭講師のみなさんに知っていただきたいです。

ハーバードに行きたいと言ってきたときに、まずはそういう道もあるのだよと示して、あきらめるまで放置はしないでいただきたい。そう願います。

扶余勇=天智天皇説にも日本書紀以外から反例を挙げて否定して欲しいな。

人は皆、孤独です。

それを知らないで自分は孤独では無いと思っていると、

誤った選択をしてしまう事もあります。

自分と他者の違いを理解しているかを考えれる人間でありたい。

8/13のコメントしてる奴の方が小物感丸出しでワロタ

これ、僕の頭では理解できないけど、現代物理にも影響あるのかな。

格子状形態から考えたってことは、少なくとも量子の運動にも絡む話だし、ほんの僅かな数値自体が量子の世界だと致命的だし、理解できたら面白いんだろうなぁ。

ワクワクするね!

これ、2次元版の反例で。2次元空間は3次元の金太郎飴版になってるせいでエネルギーが適切に定義されない(対数発散が残る)場合があるというのは破壊力学なんかで既に知られていたことではある。取り組む問題は違えど、発散の強さからして、仕掛けは遠からずだろう。3次元でも解析領域端面の表面波(次元が落ちて減衰が遅くなる)があるわけで、半無限空間なら反例が見込めるんだろうか。彼女?は博士過程プロジェクトの1つとして継続するんだろうけど、外野ながら頑張ってほしいと思う。

元の理論を考えた人はどんな人なんだろうと思って調べたが溝畑茂氏は京大の教授として出てきたが、竹内和彰氏は一切情報が出てこないな

いち学生で学者の道には進まなかったとかなのだろうか

三次元の場合の発散を二次元に埋め込めたということでしょうか?

自分の予想から否定するのは詭弁ですけど、発散を埋め込んでいいんでしたっけ?

俺には全く意味がわからんけど、一人だけわかってそうな書き込みが出てきてびっくりした

頭の中で久々にこの言葉が浮かんだよ。

「日本語でおk」

一人の若い素晴らしい才能によって数学界の難題が一歩前進した、てことですね。

氏のこれからの活躍に期待です。

どっちが小物かはどうでも良くて、普通に大きなお世話だわ。

学問然りスポーツ然り、卓越した結果を残す方々は、その道に桁外れの時間を割いてる。

この手の人間は、そういった超人をいちいち捕まえては「他の世界を知らないんだろう。心配だ。」とでも言うのだろうか。何とも非生産的。

人間をひとつの括りで単一的に捉えるしかできないんだろうね。

自分がどれほどの下層のレイヤーで浅くて狭い見識しか持ち合わせていないかを客観的に判断できないから、こういう表面的な人物像の情報だけで他者を心配してしまえる。

世界はもっと巨大で深くて複雑なのにね。

一枚の紙面上に収束させようとする試みではなく実際には一枚の紙面にも厚みが有り凹凸が有ることを証明した。だから今後は凹凸を導き出す方法を探すって雰囲気の理解で合ってるのかな?かなり大雑把だけど

カイロさんは、疑念・違和感の建設的な立証をした時点で凄いのに、講演スライドが割とシンプルかつ見易いのも素晴らしいですね。

>3次元でも解析領域端面の表面波(次元が落ちて減衰が遅くなる)があるわけで

これでなんかわかりそうな気になったけども、溝端・竹内予想そのものがなんなのか、

この人が描いてくれたらわかりそう

wikipedia 見ても出てこない

>どんなふうに石を投げても、波は細い線みたいなところにしか強くならない

この時点で日本語でOK

>どんなふうに石を投げても、波は細い線みたいなところにしか強くならない

この時点で日本語でOK

偉そうにしても、四十年ポッチで否定された。溜飲の下がる思いがする。

偉そうしていても40年で否定されよった。溜飲の下がる思いがする。

数学や物理に入り浸るとこのコメント欄の住人みたいに異常な人格が形成されるのかな

指導教官次第ですね。弟子の人格を否定するほうが問題でしょう。

ここには攻撃的でプライドが高い人が多いのですね

たぶんここにはあの手の無自覚な攻撃を食らってきた人が、多いんでしょう

自意識を守りたいよく知りもしない人から勝手に断絶、人格否定される経験

まあ自分も美人相手には勝手に敵わねえなあ、

とか思っちゃうわけで、人間だれしもルサンチマンはどうしても抱くものだけど、その発露はとても恥ずかしいことだと自覚してる

すげーと思ってたけど既に何度も下方修正された末の予想だったのか

なかなか言い訳がましい予想だ

>1970〜80年代に竹内正美はシュレディンガー方程式の一次摂動に対するL²の適切性条件を与えようとし、その過程で直線に沿った係数の積分条件が十分条件になり得ると主張しました。

>その後、溝畑宏文が議論の誤りを指摘し、問題は「拡張作用素に対する重み付きL²評価」へと自然に置き換えられていきます。

シュレーディンガー方程式と関係する問題だったのか

量子力学の解明にも影響するかも

数学の予想を、物理を応用して解く事に気付いた数学者。ごく自然な流れ。

カリフォルニア大学だとトランプの影響が心配だな。