あの日、氷河で何が起きたのか

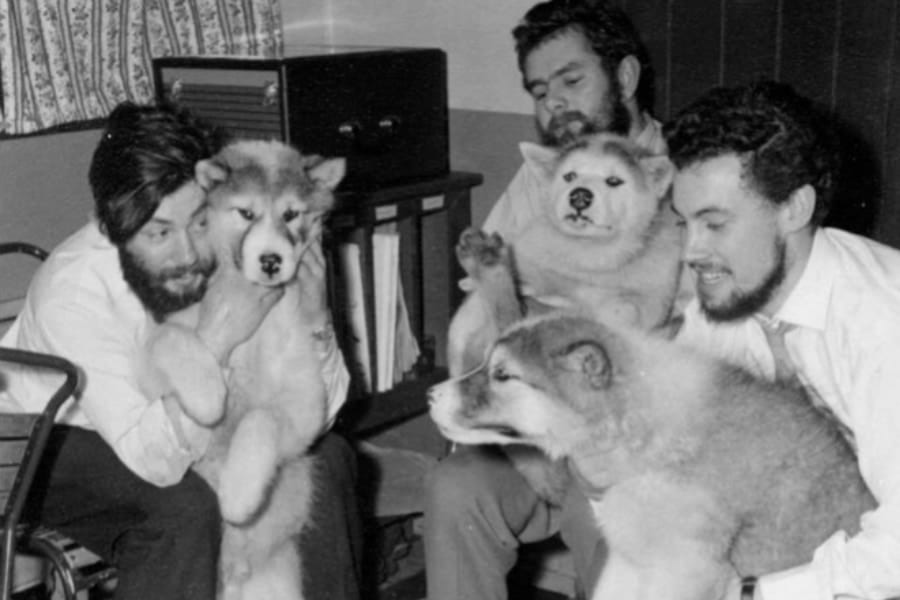

1959年7月26日、南半球の厳冬期。4人の隊員と2台の犬ぞりが、氷原での測量・地質調査のため氷河を登りました。

ベル氏は測量士ジェフ・ストークス氏とペアになり、気象学者ケン・ギブソン氏と地質学者コリン・バートン氏の組より先行して出発します。

氷河の傾斜を上がる途中、ベル氏らはクレバス(氷河や雪渓の割れ目)帯を慎重に通過し、ひとまず危険域を抜けたと判断しました。

しかし深い新雪が前進を難しくし、犬ぞりの犬たちにも疲労の色が出始めます。

そこでベル氏は犬を励ますため、スキーを外して前方に歩を進めました。次の瞬間、雪橋が崩落し、彼の姿はクレバスの闇に消えました。

元BAS局長サー・ヴィヴィアン・フックス氏は著書『Of Ice and Men』で当時の救出劇を詳細に記しています。

ストークス氏が呼びかけると、深部からベル氏の応答がありました。

およそ30メートルのロープを下ろして引き上げを試み、重量に耐えるためロープの上端を犬ぞりに結び、犬たちの牽引力で巻き上げ始めます。

ところが、ベル氏はロープを胴体に回すのではなく、腰のベルトに通して固定していました。

体勢の不安定さからそうせざるを得なかった可能性が示唆されています。

クレバスの縁に到達しかけた瞬間、体が縁で噛み込み、ベルトが破断。ベル氏は再び深みに落下し、その後の呼びかけに応じることはありませんでした。

後続のギブソン氏とバートン氏は、下ってくるストークス氏と合流し、現場へ引き返します。

しかし天候は急速に悪化し、数分で吹雪に近い状況へ。

ストークス氏は標識と山座同定で位置を把握しようとしましたが、飛雪で視界はほとんどきかず、二次災害のリスクも高まります。

彼らはそれでも捜索を続け、約12時間後に現場を再特定しましたが、生存は望めませんでした。

こうしたクレバス救助は、ロープの取り方一つ、装備の選択一つが生命を左右します。

あのとき、ベルトではなく体幹を回すハーネス状の結索ができていれば——。

結果論でしかない“もしも”ですが、極地の現場では、わずかな判断の差が取り返しのつかない帰結につながることを、今回の記録は静かに示しています。

今回の発見は、単なる身元確認の達成ではありません。

過酷な環境で観測と探検に携わった若い科学者の生と死、そして彼を想い続けた家族と仲間の時間に、ようやく区切りを与える出来事です。

氷は溶け、岩が露わになり、遺品が姿を見せました。

南極の大地は、長い歳月ののちに物語を返してくれたのです。

ベル氏の名を冠したキングジョージ島の「ベル岬」は、これからも彼の名とともに残ります。

遺族は今後、彼の記憶をいかに刻むかを決める予定です。

南極科学の歴史には、数字や記録だけでは語り尽くせない人の営みが確かにあり、その物語は今も静かに続いています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

生存してる方は弟だよね?

brotherとsisterを兄と姉に機械的に訳しているものと思われます

原文は英語なのでbrotherとなっているので、「兄」と訳されたのでしょう

植村直己さんもいつか日本に帰ってこれたらいいな。

まだマッキンリーのどこかで目を覚ますときを待っておられる気がする。

もし、その遺体が、脳死のまま、冷凍保存されていれば、その遺伝子(精子)は、家族のために、有効活用の余地が、あるような気がします。ある意味で、冷凍保存は、まだ、生きていると、言っても、過言ではないかも、知れません。将来、科学が、進んだ時、再生出来る可能性は、十分あると、思います。貴重な資料だと、思います。

解釈一致 おおむね賛同

むしろ聖地として、同じ過ちをしないとその場を墓標にして目印にする聖地にする

迷わないように灯台にする

冷凍のまま

将来の科学者たちが有効活用する事に夢を託す

持ってきちゃったか腐るだけだし

英雄が帰還して救われるのは近い親等の血縁者だけ

本人は聖地としてその場にとどまり、沢山の人の灯台になりたかったかもしれない

(承認欲求の鬼)

有効活用って…どういう生命倫理観をお持ちなんですか。

貴重な資料って…引くわー。

まぁ百歩譲って当人に生前確認取れていれば、まだ分かるけれども。

どこありまんのじゃ