古代の遺物第10位〜第6位

第10位 ギリシア火薬

「ギリシア火薬(Greek Fire)」は、紀元600年代から1200年代にかけて、主に東ローマ帝国で使用された焼夷兵器です。

帝国軍の船に装備された筒から、敵の船体に向けて、粘度の高い火炎を放射します。

水上に浮いている間、ずっと燃え続けることで多大な効果を上げました。

この古代兵器により、東ローマ帝国は技術的な優位を得て、多くの軍事的勝利をおさめたと伝えられています。

しかし、奇妙な点は、当時の技術力で粘性の高い火炎をどう作ったのかということです。

今日に残る数十の古文書からその存在は証明されていますが、1300年代にはギリシア火薬についての記述はパッタリ途絶えてしまいました。

帝国が徐々に衰退していったために火薬の製法が失われたのか、あるいは火薬に必要な材料が得られる領土を失ってしまったのか、現在でもさまざまな憶測が飛び交っています。

ギリシア火薬の配合は、松脂、ナフサ、酸化カルシウム、硫黄または硝石の混合物とする意見もありますが、謎に包まれています。

専門家は「水面で燃え続け、消すのが難しいことから、現代のナパームに近いものだったのではないか」と考えています。

第9位 リュクルゴスの聖杯

「リュクルゴスの聖杯(Lycurgus cup)」は、紀元4世紀頃の古代ローマで作られたガラスの杯です。

聖杯の表面には、リュクルゴス王(ギリシア神話に登場するトラキア王を指す)の神話的な場面が彫刻されています。

現代の専門家を驚かせるのは、その美しさだけでなく、聖杯の核となる神秘的な仕組みです。

聖杯のガラスは色が変わる構造になっており、光を照射する角度によって不透明の淡い緑から赤みを帯びた色に変わるのです。

これと同じ効果を持つ遺物は、1600年前という同時代には類例がありません。

なぜなら、二色性効果を生み出すには、金や銀のナノ粒子を正確に計測して操作する必要があるからです。

つまり、当時の古代ローマ人は、すでにナノテクノロジーの技術を有していた可能性が指摘できます。

一方で、ナノテクノロジーは1970年代に始まる技術であり、ローマ人が知っていたとは考えられません。

専門家の中には「二色性は偶然の産物である」とする意見もあります。

そう言うしかないほど、当時の技術力ではあまりに不可能なのです。

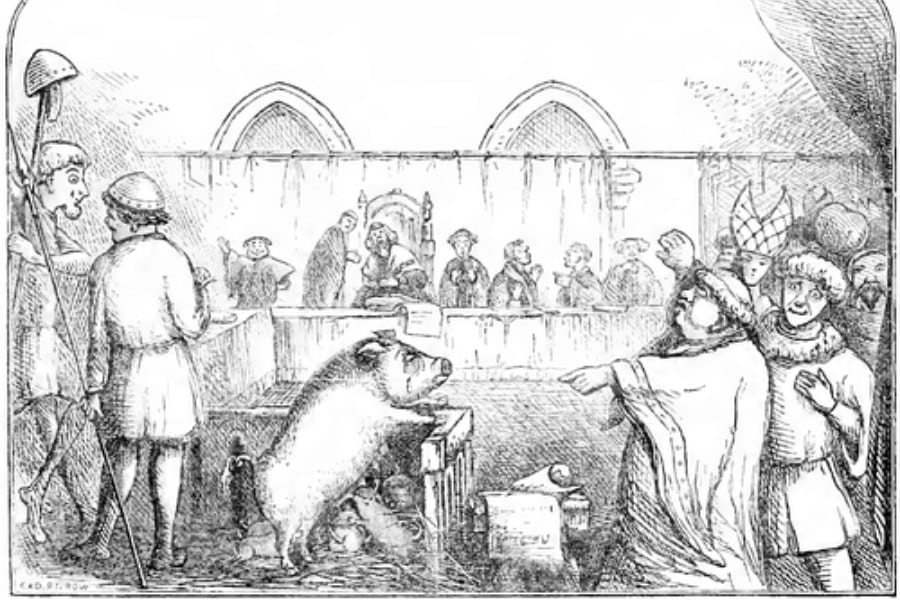

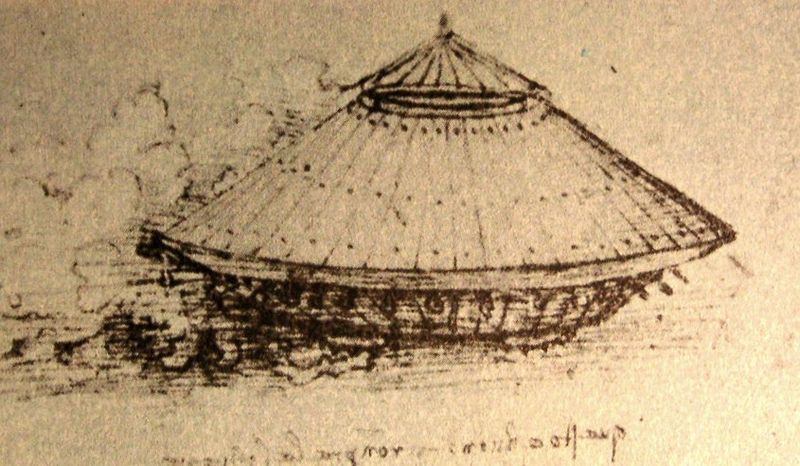

第8位 ダ・ヴィンチの円形戦車

「万能の天才」レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)は間違いなく、この地球上に存在した最も賢い人間の一人でした。

ダ・ヴィンチは、自身のあらゆるアイデアをメモとして残していますが、その中に謎めいた「円形戦車」の設計図が残されています。

これは1485年頃に描かれたものであり、円錐形の装甲と、巨大な亀のような外観をしていました。

ただ、現代の専門家からすると、この設計図では戦車が重すぎて先頭には不向きであること、動力源となる歯車が逆に設計されていることなど、問題点がかなりあります。

また、実際に作ったとしても動かないと予想されています。

一方で、天才的な技術者でもあったダ・ヴィンチがこのようなミスを犯すとは考えにくく、歴史家の中には「意図的に戦車の設計図を間違えて、後世の人間が作れないようにしたのではないか」と考える向きもあります。

もしかしたら、ダ・ヴィンチの脳内では、恐ろしい破壊力を持つ戦車のブループリントが完成していたのかもしれません。

第7位 オックスフォード電鈴

「オックスフォード電鈴(Oxford Electric Bell)」は、ロンドンのワトキンス&ヒル社が製作したベルで、なんと1840年からずっと鳴り続けています。

現在は、オックスフォード大学クラレンドン研究所の廊下に設置されていますが、2重のガラスケースに収められているため音を聞くことはできません。

ベルは2つの乾電池で動いており、「世界で最も長く鳴り続けている電池式の鈴」としてギネス世界記録にも認定されています。

奇妙な点は、とっくに”電池切れ”しているはずの乾電池が今も健在していることです。

その理由を解明するには、乾電池の組成を調べれば一発ですが、そのためにはベルを止めなければなりません。

180年間も鳴り続けているベルを止めるのは忍びないということで、専門家たちも「謎は謎のままで良いのではないか」と考えているようです。

いずれは電池切れする時が来るので、謎解きはそれからになるでしょう。

第6位 ネペンテス

「ネペンテス(Nepenthe)」は、古代ギリシャやエジプトで使われていた薬草です。

ギリシャ語由来の言葉で、ネ(Ne)は否定、ペンテス(penthes)は悩み。つまり、「悩みを消す」という意味になり、不眠症や不安症を緩和し、幸福をもたらす薬として用いられました。

文献上の初出はホメロスの『オデュッセイア』とされており、以来、数々の古文書に記述されています。

また、プリニウスの『博物誌』では、エジプト産の薬草で、憂いや哀しみを消し、心を軽くさせるとの薬効が記載されています。

専門家によると、ネペンテスがある種の抗うつ剤やオピオイドであることは明らかという。

しかし、現在ではどの植物がネペンテスに当たるのかはすでに闇の中です。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)