古代の遺物第5位〜第1位

第5位 アンティキティラ島の機械

謎めいた古代遺物を語る上で、「アンティキティラ島の機械」は抜きにできません。

これは1901年に、ギリシア南端に浮かぶアンティキティラ島沖の沈没船から発見された遺物で、何十年もの間、その複雑さや用途について、多くの専門家たちが議論してきました。

現在では、紀元1〜2世紀ごろの産物で、天体運行や太陽系の動きを忠実に再現した機械であることが分かっています。

少なくとも37個の歯車が組み合わされており、すべての部品が組み合わさって天体の動きをかなり正確に予測していました。

一方で、専門家らは「1〜2世紀という時代に、これほど精巧な機械を作る技術が存在しうるはずがない」と指摘します。

実際、それから1200年後の世界でも、ここまで複雑な機械は作られていないとのことです。

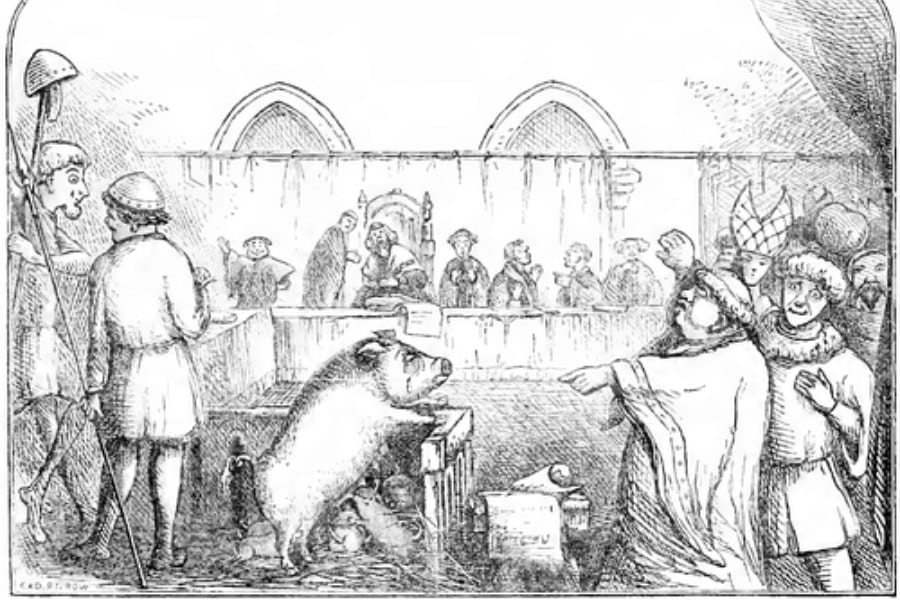

第4位 サクサイワマンの砦

「サクサイワマン(Saksaq Waman)」は、ペルー南東部のクスコ郊外にある1400年代のインカ帝国の砦です。

この遺跡を謎めいたものにしているのは、1個100〜120トンもの重さの石を積み上げて作られた壁です。

巨石を惜しみなく用いたインカ文明特有の堅固な石組みが、階段状に3段ずつ、幅数百メートルの平地に伸び広がっています。

それぞれの巨石は滑らかに磨かれていることから、窯のようなもので溶かした後に再び固めたのではないかと考えられています。

しかし、これほどの巨石を溶かせる窯は、600年前には存在しません。

専門家の中には「窯ではなく、太陽光を利用したのではないか」とする意見もありますが、そうしたシステムの記録は一切ありません。

また、自然の火災で部分的に石が溶けたという説もありますが、それも科学的に立証できないそうです。

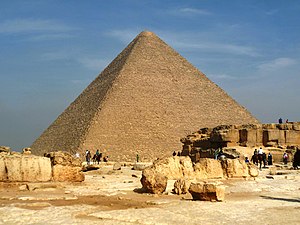

第3位 ギザの大ピラミッド

「ギザの大ピラミッド」は、どうやって作ったのか分からない遺物として、最も一般認知度が高いものかもしれません。

古代エジプトの第4王朝(紀元前2500年頃)を統治したファラオ・クフ王の墓です。

ピラミッドは数百万個の巨石のブロックでできており、石1個の重さは数十トンから数百トンにもなります。

古代エジプト人がこれらの石をどのように動かし、形を整え、積み上げたのかは、今もって完全には解明されていません。

それでも多くの専門家たちが、当時の技術で可能な建設法を提唱しています。

その中でも有力なピラミッドの作り方を、以下で紹介しています。

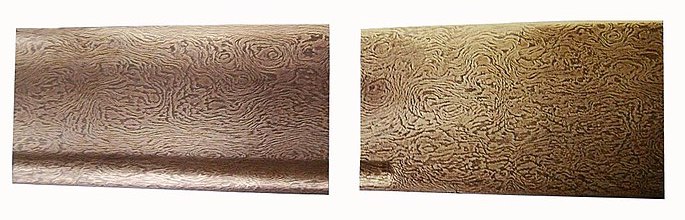

第2位 ダマスカス鋼

「ダマスカス鋼(こう)」は、紀元前6世紀の南インドで開発された「るつぼ鋼」の別称です。

その後、1000年以上の歴史を持ち、中世の中東世界でも使われています。

表面の木目状の模様が最大の特徴であり、硬度と刃の鋭利さに定評がありました。

木目模様は、「るつぼ」による製鋼に生じる内部結晶作用に起因するとされています。

古代世界では広く普及していたにもかかわらず、その製法はすでに失われてしまいました。

理由としては、製法の機密性や必要な鉱石の調達が困難になったことなど、様々な説が挙げられています。

現在も専門家や刀鍛冶たちが再現を試み、ある程度の成功を収めていますが、まだ完全なものとは言えません。

第1位 ストラディバリウス

第1位の「ストラディバリウス」は、歴史上最も有名な弦楽器です。

イタリア北西部・クレモナで活動した名工、アントニオ・ストラディバリ(1644-1737)の手によるもので、その比類なき音質から世界中の演奏家に愛されています。

ストラディバリとその一族が、1600年代から1700年代にかけて製作し、現在までに約600挺(ちょう)が現存しています。

ストラディバリは1680年、クレモナのサン・ドメニコ広場に工房をかまえると、またたく間にその天才性を発揮しました。

2人の息子と共に、生涯で1116挺の弦楽器を残したとされます。

しかし、彼と一族の死後に後継者は存在せず、ストラディバリの用いた製法は失われてしまいました。

ストラディバリの製法を再現する試みは今も続いていますが、こちらも再現はできていません。

最近の研究では、ストラディバリウスの独特な音色は「防虫剤」のおかげだったことが判明しています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

ローマ人でさえピラミッドを超える物を造れなかった

当時のエジプト人が造れたとは思えない

スフィンクスには水の浸食が見られ一万年以上前につくられたという説がある

ピラミッドもおそらく同時代につくられたと思う

ゲストさんの意見は意見で良いと思います、否定ではありません。

ローマ人はそれはそれは大したものでした、でもピラミッド以上の物を造る必要が無かったのでは無いか、当時のエジプト人だってダビンチの様な人が居たかも?天才は何時の時代にも居たと思いますね。タダ発明発見したものを正直に発表出来無かったのでは無いか、正直に素直に言えば言う程反発クラッタと思う。ニュートンはリンゴが落ちるのは当たり前お前は馬鹿野郎だと言われたし、コペルニクスは死刑になっちゃたでしょ。エジプト人だって利口な人居ますよ。お互いリスペクトですよね。

古代人というだけで現代人より劣る筈、というのは偏見ではないでしょうか。

継承されない貴重な技術は日本の中小企業にも有って、遠い未来にこのリストに登場する可能性もあります。

その意見賛成、変な言い方だけど今の人はコンピューターだのユンボ、クレーン、薬品なんて余計な知識があり過ぎ、増して化学者、設計士知識機械に頼り過ぎ。例えばピラミッドの石確かに何万も組むのは大変ですが先ず石の輸送コロと舟又はイカダ、束にしたコルクに網状の物でくるむ石を縛りぶら下げる、石はナイル川の水中に水中では浮力が働く、石と石の接触面を研磨しとく、何段か積んでは水平と隣の石の誤差を記録、次の石の研磨で調整、それを繰り返し、ピラミッドは四角錐だから一面中心から端に向かって二作業班、四面で作業する、中の通路など設計図どうりに、石室の壁画は完成後描く、明かりは松明だと石が汚れるから鏡で取る、石の押し上げはスロープとコロ、ストッパーのクサビ、又は水エレベーター例の水の浮力利用、面倒だけど組み立て式防水は松脂とか、まあ私素人なんで此の程度デス宜しくお願いしますね。

サクサイワマンですか?此れもピラミッドと同じ石と石の接触面研磨で良いじゃないの、大阪城だって大工さんが造りました、材料が木か石の違い、写真で見ると石塀の天場が揃ってる訳じゃ無いよね。大きな水槽を造り、又は、掘って下段の石を入れる上の段の石を重ねて、勿論ある程度ノミで形を合わせる、で水の中なんでスリスリ、下の石をとりだして据えて置く今のを繰り返し、積む時研磨で出た粉を薄く挟む。此れでどうだ!!!勿論私本物見て無いので何とも、その先は考古学の先生お願いします😊🙏

多分私の考えだと70%当たりでしょ、100トンの石持って見ろと言われても私動かせません、なら簡単に言うなと意見が出そうですね、然しピラミッドや石塀は有ります、人間が造りました、何処かの部族は理解出来無い物は全て先祖が作ったと言いました、それはそれで良いでしょ、私はピラミッドは作れません、経済時間体力等かないません。デモ此の方法で造ったんでしょう。造れなかったら駄目じゃ無いかと言う人居るかもね。そんなのナンセンス、太陽の大きさ巻き尺で測った人いましたか?頭使って理論的に辻褄合えばそれが正解デスよ。私極普通の人デス、でも此れくらいの事考えられますよ、もっと良い方法有れば今度はそれが正解デスよ。天辺から石は重い、重機も無いだから謎だ、まぁそれもロマンあっていいんだよ~ね!

私楽器全く演奏ダメ音符読めません、ストラスヴァリウスと言うんですか?名前は聞いた事有ります、名器と言われてるんですね、ならそれは一生懸命丁寧に造ったんじゃ無いですか?音が良いとは素材が関係してますね。カギは防虫剤との事ならば何種類かの薬品に漬け込んだと思いますね、例えば材料の木材が空気を封じ込む、次にある程度堅くなる薬、そして石の様に堅くなる薬で防虫剤とか、又はその反対とかね、いずれ成分分析必要かな?その当時使われてた薬品類の組み合わせ、案外バルサミコ酢オリーブオイル、胡桃油とか、木酢液、柿渋何かに漬け込んだかもね。はい私の推理は此処迄、ご静聴ありがとう🙏ございます。

昨日の夜ストラスヴァリウスの工房を訪ねるました、夢だったと思います、何しろ今も頭ふらふら身体グッタリ、工房に入ると色々案内されました、然し肝心な事は教えてもらえなかった。記憶の断片にある光景が、それから推理すると答えは、米、もしかして餅米かも、感の良い貴方なら何に使うか解りますよね。以上ゾーガン星人の戯言です。

私数学も全くダメアンティキティラ島の機械37の歯車人間の単位で太陽を地球が公転するのが1年で360度37個目の歯車はその誤差を修正する物エラトステネスは素数をふるいで、1年を何等かの素数に当てはめると惑星の運動率に一致するのでは無いか?その根本を発見したんじゃないの、歯車二つだと素数同士でも何れ元に戻る。その組み合わせに又一つ歯車を加え、それを、根気良くやれば。まぁ私の気まぐれデス宜しくお願い致しますね。

私数学も全くダメアンティキティラ島の機械37の歯車人間の単位で太陽を地球が公転するのが1年で360度37個目の歯車はその誤差を修正する物エラトステネスは素数をふるいで、1年を何等かの素数に当てはめると惑星の運動率に一致するのでは無いか?その根本を発見したんじゃないの、歯車二つだと素数同士でも何れ元に戻る。その組み合わせに又一つ歯車を加え、それを、根気良くやれば。まぁ私の気まぐれデス宜しくお願い致しますね。あくまで当てはめる素数が大事です。

37個の歯車、昨夜寝られませんでした。当時の人は太陽系の惑星の事知ってたのかな?とにかく地球の公転は4年で一セット365✕4+1は1461かしら1年は52と端数だから53ですか?1週間は7日.7は素数だから53と1461は素数デスか?俺は解らないけど、地球以外の惑星の公転1年を同じ様に計算してそれが素数なのか?。公約数、公倍数が地球と同じになるのか?すると共通する数が出るのでは無いか、その数が36+1個の歯車の齒の数でないかと、その歯車を惑星の順番に組み合わせるとその機械が出来るのかな?頭の回転が悪い俺じゃその機械の歯車にはなれないね。残念😞

簡単な考えで推理すると時計ダネ、時計は幾つかの歯車や部品で出来てる、当時の天才が組み合わせたんだと思います。小さな腕時計の中に、短、長、秒、日、曜日、アラーム等表わす事に成功してます。此の辺で良いんじゃないかな。

簡単な考えで推理すると時計ダネ、時計は幾つかの歯車や部品で出来てる、当時の天才が組み合わせたんだと思います。小さな腕時計の中に、短、長、秒、日、曜日、アラーム等表わす事に成功してます。此の辺で良いんじゃないかな。

ギリシアの火薬デスが水に浮いても燃えたのなら確かに松脂もそうです。原油の発見利用も考えられます、他に小麦の籾殻を以上の物に混ぜ加工なんてしか解りません。

リュクルゴスの聖杯此れは全くの偶然では、現代でもウランガラスなんて物も有ります、成分の違うガラスを薄く3層にそれを加工なんてね。特別な物だから幾つも作らず出来の悪い物は廃棄処分、私みたいだね。サヨウナラ。

ダビンチは今で言う手塚治虫とかSF作家の能力を備えてたんだと、その上絵も上手い!共通点が多い作品の中に謎を込める、私も物を書いたり作ったりが大好きですから、ついイタズラやなんか、どうだ此れは、君には判るかな、なんてね。

私謎とか、こんな事大好き突飛な事考えるの幸せ、ダビンチさんもそうだったんじゃ無いの、私何か遥かにレベル低いけど、同じ匂いを感じます、自分が思ってるだけだから、他人に拒否られる筋合いは無いデスよね。そこでダビンチさん、環境も人も時代も恵まれてたと思います、もっと良かったらもっと素晴らしい物残っていますよね。たらればデスが、日本でもお茶運ぶ人形有りました、江戸時代ですか?此れは超ハイテクロボットですよね、算術でも鶴亀算「方程式」町の私塾でも、凄いデスね、して見るとダビンチさんクラス、ゴロゴロ居たかも?居なかったかも?結果的に残る物が無いだけですよね、今も貴方の隣の人、駅のベンチに座ってる人誰が天才か分かりませんよ。

電鈴化学者がそう言うんだからそれで良いじゃないの。今の電池で一番性能の良いのはボイジャーの電池で50年位動いている、プロトニウム利用らしい。50年も昔の技術、今は相当凄いぞ!2,3百年持つんじゃないの、。それから薬、漢方発祥でしょう、薬効から見て少しだけ麻薬が入っていそうですね。以上ゾーガン星人の頭は此の程度デス宜しくね。

多分私の考えだと70%当たりでしょ、100トンの石持って見ろと言われても私動かせません、なら簡単に言うなと意見が出そうですね、然しピラミッドや石塀は有ります、人間が造りました、何処かの部族は理解出来無い物は全て先祖が作ったと言いました、それはそれで良いでしょ、私はピラミッドは作れません、経済時間体力等かないません。デモ此の方法で造ったんでしょう。造れなかったら駄目じゃ無いかと言う人居るかもね。そんなのナンセンス、太陽の大きさ巻き尺で測った人いましたか?頭使って理論的に辻褄合えばそれが正解デスよ。私極普通の人デス、でも此れくらいの事考えられますよ、もっと良い方法有れば今度はそれが正解デスよ。天辺から石は重い、重機も無いだから謎だ、まぁそれもロマンあっていいんだよ~ね!

ダマスカス鋼此れはたまたまある程度のレアアースが含まれていたと考えられますます。それに気付いた職人が、更に研究努力したんじゃないかと、その技術はその人だけの特許みたいな物人に教えては損、例えば一子相伝みたいなではないかと、だから発見発明は研究努力のうえに出来る事、だから分析して簡単に手に入れられるものでは無い、努力しなさい!人の知識を盗むのは発明家ではないタダの泥棒野郎だ!!お互い頑張りましょうね。

こんな事など悩む人や研究者、ヒントになるかも此のページにメッセージ下さい、一緒に考えましょうね。