音楽以外の“刺さらない”もあるかもしれない

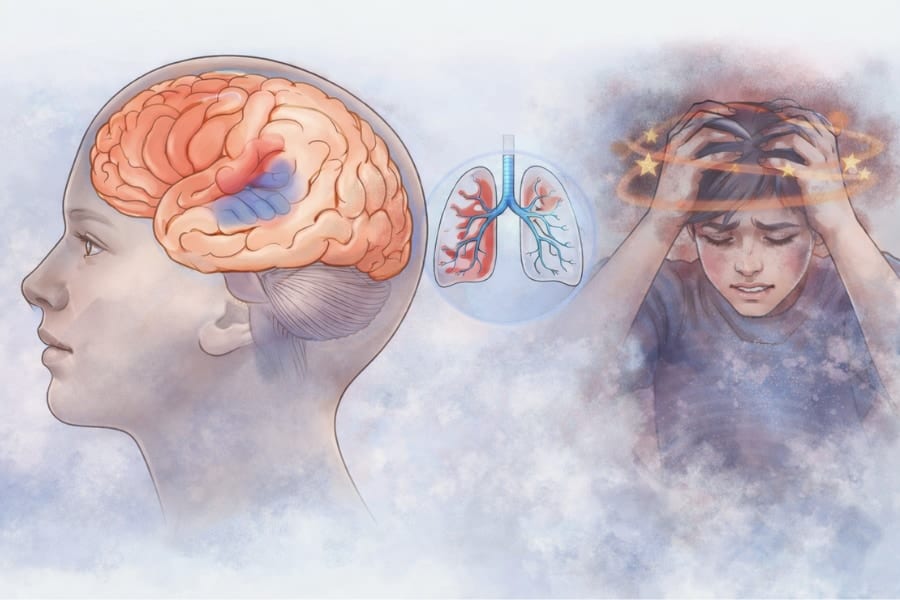

今回の総説は、音楽が人にもたらす喜びの背景に、脳のネットワークのつながり方が深く関わっていることを整理しています。

従来の報酬系研究では、快感を感じにくい人は刺激の種類を問わず一様に感じにくいとされがちでしたが、SMAは特定の刺激にだけ反応が弱い例として、感覚ごとに異なる脳の経路が存在する可能性を示しています。

研究チームは、食べ物やスキンシップなど他の報酬でも、同じように特異的な“感じにくさ”がある人がいるかもしれないと指摘します。

今後は音楽研究で使った質問票や脳スキャンの方法を応用し、食事・社交・運動など他の分野でも調べる計画です。

もし存在が確認されれば、依存症や摂食障害など「特定の快感の偏り」が関係する問題の理解や治療にも役立つかもしれません。

また、双子を対象にした研究では、音楽の快感の感じやすさには最大で54%の遺伝的な影響があることが示されています。

さらに、その多くは音楽の聞き取り能力や一般的な報酬感受性とは別に作用している可能性があります。

残りの割合は、育った環境や文化、人生で音楽に触れた経験などが関わっていると考えられます。

研究チームは現在、関係する遺伝子を探すとともに、この特徴が生涯変わらないものか、あるいは訓練や刺激によって変えられるのかを調べています。

将来の研究では、音楽の聴き方のトレーニングや非侵襲的な脳刺激といった方法が有効かどうかが検証されていくでしょう。

もし次に好きな曲で鳥肌が立つような感動を味わったら、その背後で働く「音と快感をつなぐ回線」にも思いを巡らせてみると面白いかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

「これに心動かないのはオカシイ」とか、誰基準なのでしょう?

音楽に限らず、YouTubeの再生回数を「=社会的関心の尺度」だと勘違いしてしまっている世の中とか、そう誘導する業界とか、なんだか作られた人気に左右される人が多過ぎる気がします。

>「これに心動かないのはオカシイ」とか、誰基準なのでしょう?

被害妄想酷すぎじゃね?

多分何を書いても結論ありきの超理論を弄んで通じないだろうから、これ以上は書かないけど

音に感情を動かされないなら、聴いたまま聴こえるわけだ。

人間が野生のままなら、音から危険をいち早く察知できる人たちなのかも。

ちゃんと読んだのでしょうか

脳の働き方が違うというだけで、おかしいなどとは書いてありません

>感動ポルノさん

趣味趣向と混同してますね。ネコ好きイヌ好きなどの趣味趣向なら仰る通りです。

記事は楽曲の好き嫌いではないです

「これに心動かないのはオカシイ」

そんなことを面と向かって言う人は視野が狭すぎるなぁ。

どんな芸術品も、それを解読するための言語と背景の知識が必要で、それと結びついて、我々はより深く物事を感じ取れるんだ。

YouTubeの再生回数が社会的関心と比例するのは多分合ってるけど、それと芸術点の高さは比例しないよね。マックが世界で一番食べられてるハンバーガーなのは手に届きやすいからであって、世界一美味しいからではない。

その理屈だと金銭≒報酬にならない人だって居るはずじゃろがい!

金銭は食料やその他娯楽のために必要、だいたいの資本主義かつ先進国に生きる人たちにとってはね。

だから、(快楽としての)報酬に、金銭は直接はなり得なくても、金銭で得られるものに快楽を感じることを予期する。そのために、人は金に執着するんだ。

それは、ちょうど、犯人の分からない推理小説を読むのと同じ仕組みだ。如何に難解であれど、終章にて探偵が犯人を見つけ出して全ての謎を解決してくれる、そういう予期、期待があるからこそ、先の見通せない推理小説の中盤をも、人は読み進められる。

金も同様で、「その先にある」という予期ーーあるいは期待や信頼かもしれないがーーのために追い求めるのではないか

ギリギリ食べていける程度の収入で「やり甲斐搾取」され続けている人は結構いますよね

だから「音楽以外の“刺さらない”もあるかもしれない」って書いてるよ

報酬貰えさえすれば犯罪でも何でもやる人いれば

そうでない人もいるのでは?

母が他界し、イーロンマスクでさえも母を生き返らせられないと悟ったとき、お金が全く報酬にならなくなった。母の残した遺産には全く興味を持てなかった。これは後天的で初めての感覚であり、我ながら驚いた。最近は少しずつ取り戻しているが、ほぼ、生きる目的がないのと同義で毎日非常に困った。ほとんどの行動の源は、金銭的報酬に少なからず絡んでいる、と認めざるを得ないと思った。

大切な人が亡くなったとき、それを追うようにしてパートナーが亡くなるという話をよく聞くが、その理由が今はよくわかる。

>>感動ポルノ氏

それはただ単に好みの尺度内の話でしかないのではないでしょうか。

例えば、鰻は美味しい! 今日は土用の丑の日、鰻を食べよう! というふうに企業が誘導してくる感じ。

でも僕は鰻が嫌いなので食べません。人生損してるとも、これが嫌いなんておかしいとも言われました。

でも今回の場合そうではなく、もっと広い範囲の話です。食べる事すら何も感じない、というのがこの記事に当てはまるのではないでしょうか。摂食障害云々とも書いてありますし。

実際に音楽を聴いても何も思わない友人がいます。ゲームメインテーマ曲をアレンジしたBGMにも気づかず、過去に見ているはずの有名映画の音楽はまったく記憶にないと言ったり(ゴジラやジュラシックパークのテーマ曲など)

「特定の快感の偏り」なるほどなと思いました。まだ聴覚で良かったなと、味覚で同じような事が起きていれば生命に直結しできますから……

音楽の聴き方のトレーニングなんていう話が出ている時点で、音楽は何らかの感情を呼び起こすべきというバイアスがかかった記事に見えるけど。

バイアスとか返信してる人がいるけど。

言いたいことは、分からなくはないです。

『世界には音楽を聴いても何も感じない「特異的音楽アネドニア(SMA)」と呼ばれる少数派の人たちがいます』とあります。これをふまえるとバイアスではないとなります。少数だからです。

好き嫌いはありますから、全ての人の心に刺さる『特定の楽曲』は無いでしょう。自分の大好きな『特定の楽曲』を、他者も大好きだとは限らない。仰りたいのはこの辺だと思うんですよね。

音楽と楽曲の混同と言い表せるかな。

ごめんだけど。

この違いが理解できないのなら、貴方がSMAである可能性が高まってしまいます。

音楽が認識出来ても、関心事にならないとなる場合、いわゆる不快な音、不協和音だけで構成されたものに対して、どんな、反応をするのか、そこはどうなのだろう?

黒板をひっかく音だけの音楽で脳反応はどうなのだろう

なぜ音楽を特別なものだと思いこんでるのだろうか?

日本人には分からないのでしょう。

…あっ、もちろん悪い意味では無いですよ。「日本人には、鈴虫のような鳴き声、あるいはせせらぎなどの自然の音が、快感として感じられる」というのは有名な話。

一方で、ヤップ因子でしたっけ、を持っていない外国人には、それらはノイズでしかない、と。だからこそ、外国人にとっては「音楽」が、聴覚として快感を得られる唯一の手段、だから特別。

一方で、日本人には、音楽以外にも快感な音がたくさんある。いま流行り(?)のASMRだって、日常の音が快感となる、という現象の表れですよね。そんな我々にとって、音楽は聴覚の快感を得る手段の、数多あるうちの一つに過ぎません。

だから、日本人には分からないのでしょう。これが「分からない」と言えるのは、ある種、誇れることかもしれませんね。

音楽に快楽を感じられる??

全くその感覚自体がわからなくて、むしろそんなのあるんだ、と驚き。

これはわからなくもない。自分も曲や演奏に感動することはあるけど歌詞はノイズにしか感じないし。

私も同じです

まあ別にそういう人はいるでしょって感じ。むしろ多くの人が音楽で感動できるように進化してきた人類の淘汰圧に対して驚きます。

となると、それほどの淘汰圧が発生するほどには、「音楽」は人類の生存に有意に働いてきた(働いている)かもしれない、ということですね。

音楽が人類に何をもたらしたのか興味深い。

確かに、美しいものを見て感動する感覚がなぜ進化したのか気になるかも。

自分にとっては食事がそれですね

味覚は正常(のつもり)です、美味しい食べ物とマズイ食べ物の違いも頭ではわかります

ですが感動とか悲しい気持ちにはなりせんね

それは同情すべき、ではないのかもしれないが。

音楽は単体の場合もあるが、例えばアニメやドラマのBGMとか、特定の記憶を呼び覚ます流行歌とか、そういうのを楽しめないのは自分的には寂しいな。

脳とか遺伝とか先天的なものだとしたら、そういう方に知らずに趣味を押し付けてしまうこともあるのかな。

まあ何事も個性ではあるが。

私は逆で音楽は刺さるけど、ゲーム漫画には全く刺さりません。

本には刺さるものもあります。絵をかいたりするのも苦手です。

人それぞれじゃないでしょうか?病気みたいな名前つけるとレッテルはってるみたいになって差別につながりますよ。

ゲームや漫画、小説は、画像処理後にエピソード記憶との結び付きとかが問われるので、今回の件とはメカニズムが異なる。

今回のはもう1段階手前の処理を対象にしていて、絵でいうなら[暖色の服を見て春を感じられないのは異常]と言っているたぐい。

>世界には音楽を聴いても何も感じない「特異的音楽アネドニア(SMA)」と呼ばれる少数派の人たちがいます。

たしか作家のナボコフがそのタイプでしたね。

お前ら脳科学の話だぞ?好みの話なんか誰もしてない。

逆に考えると高速道路が災いしていちいち音楽に気分害される人もいたりするわけだ。

楽器を弾いてみたら変わるのでは?

聴覚過敏で落ち着いた音楽は好きだけどうるさい音楽は嫌いだから好みの問題では

そもそも音楽自体に喜びを感じない脳の話では

記事は興味深く拝見しましたがコメント欄におかしなのがワラワラ湧いててこれまた興味深いことこの上なし

まさに。

書いてないことを読み取っちゃう人、書いてあることにかすってはいるけど違う意味として読み取っちゃう人、自分のお気持ちが人類普遍なのが当然だってスタンスの人。

もはや日本語でのコミュニケーションって成立しない人がいるのかもしれない、っていうかこんなにいたのか!って感じ。

SMAの存在を理解できないとか受け入れられない人と、そーではない人に二分されてそうですね。

おいらは、母が発達障害+境界知能でした。SMAの人と接した事はないけど、そーゆー人が居てもおかしくないと感じます。

SMAって状態で自我を形成していますから、何らかの問題や特徴を持ってそうです。少なくとも、音楽に対する他者との共感は出来ないのだろうと思います。

そして、コメントしている人達の中にも混ざってそうに感じてしまいます。

ワタシは音楽はとても好き。

心から素晴らしいと感じる曲、歌、演奏で全身鳥肌よくあります。

でも例えば売れっ子とされているお笑い芸人は何が面白いのかさっぱり分からない事が多々あります。この記事のように何にも感じないのです。

脳って本当に不思議で深い。

世界中の人々の脳の神経回路や繋がり方で多分1つとして同じものは無いんでは?なんて思っている。全人類が50億だとして個の脳がそれぞれひとつずつ違うって凄くないですか。

こうやって感覚とか刺激に対する反応をばらけさせて、生存の可能性を高めるんじゃないの、知らんけど。

音楽に興味ない。むしろ静かな方が気分が良いからそういう傾向があるのだろう。

好きな曲がないわけじゃないけど、どれも映画やアニメで使われた曲ばかり。そのシーンと重なって初めて感動する。曲だけではちっとも感動も興奮もしない。

私は「音」より「色」が好きだけど、綺麗な色を見ても心が動かない人はゴロゴロいる。そういう人には化粧品や画材売場を眺める楽しみも理解されない。

その人達が「色」に興味がないのも私が「音」に興味がないのも同じだと思うね。

いろいろと意見が出てるけど、この脳の状態が先天的か後天的かはこの記事じゃいまいち不明なんだよね

そこを明確にしないと環境影響をどれだけ考慮すべきかも不明だし

だって今そうであることと、最初からそうならざるを得ないのとは違うんだから

それに音楽にしろそれ以外にしろ単独の項目での反応だけで語るのも単純化し過ぎだと思う

他の要因との複合でも調べないと研究としては物足りないかな

味音痴の僕は、何でも美味しいと感じるし

何も特別美味しいと感じない。

メガネを外して0.01で見た景色では

メガネをかけた時ほど感動できない。

脳まで情報が細かく届かないんだ。

音楽だってそういうことはあるよね。

私は動物の子供見ても「可愛い!」とか「癒されるー」ってならないし、動物を求めたがる人の心理も理解できないんだけど、これと同じ理屈ってことでいいのかしら?