ミニ脊髄を培養して移植するとラットが歩き始めた

研究チームはまず、今回の治療に使う細胞を作るところから始めました。

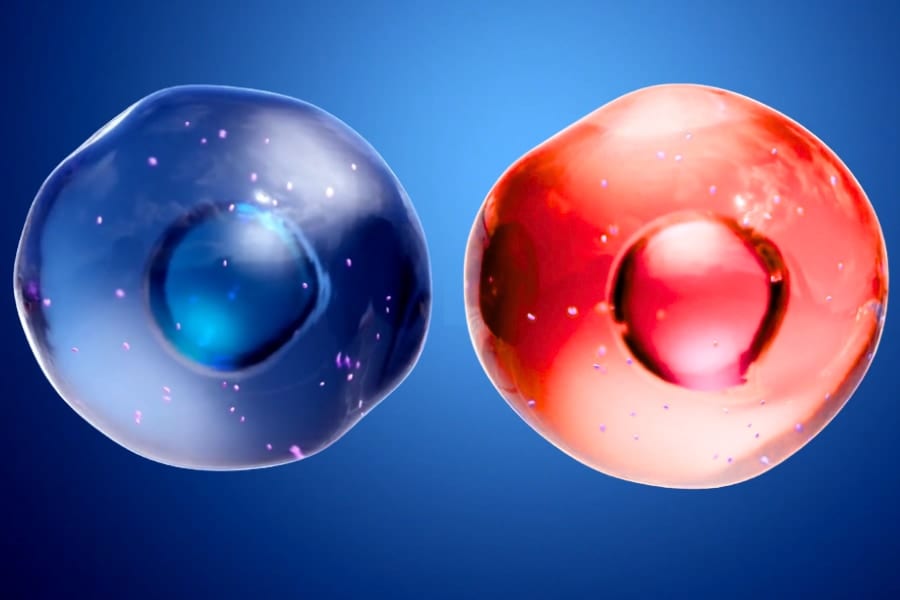

その細胞の元となるのが「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」と呼ばれる特殊な細胞です。

iPS細胞とは、もともとは皮膚など普通の体の細胞だったものが、特殊な処理によってどんな種類の細胞にも成長できるように戻された細胞です。

植物でたとえると、葉や花に成長した細胞が、もう一度「種」の状態に戻ったようなものです。

今回研究者たちは、このiPS細胞をさらに特別な方法で育て、将来脊髄の神経細胞に成長することが決まっている細胞を作り出しました。

これが「脊髄神経前駆細胞(sNPC)」という細胞で、脊髄の神経に成長することがほぼ決まった、「神経細胞の赤ちゃん」と言える細胞です。

次に、この神経細胞の赤ちゃんをどうやって実際の治療に使うかという問題を解決する必要がありました。

細胞をそのままバラバラにして傷ついた脊髄に入れても、うまく成長して神経として繋がるとは限らないからです。

そこで研究チームは、まず人工的な「細胞を並べる土台」を3Dプリンターで作りました。

この土台は「足場」と呼ばれ、非常に細い溝(マイクロチャンネル)が3本、平行に並んでいます。

この細い溝は幅が約0.2ミリ、高さが約0.44ミリしかない、とても小さなものです。

なぜこんな細かい溝を作るのかというと、細胞がバラバラに伸びるのではなく、この溝の方向に沿って並び、神経の「道筋」を自然に作れるようにするためです。

実際、この溝に神経の赤ちゃん細胞(sNPC)を入れて約1か月育てると、細胞は溝の形に沿って整然と並び、一本の小さな脊髄(ミニ脊髄)のような組織へと成長しました。

いわば、3Dプリンター製の足場を土台に、ヒト細胞でできた極小の脊髄オルガノイド(ミニ臓器)を育て上げたのです。

Han博士は「足場の3Dプリントされたチャンネルを使って幹細胞の成長方向をコントロールし、損傷部位を迂回する神経の中継回路を作ります」と述べています。

次に研究者たちはラットの脊髄を完全に切断し、約1.8ミリの隙間を作りました。

こうすることでラットは脳からの信号を絶たれ、ほぼ完全に歩行能力を失います。

次に培養されたミニ脊髄をその間に移植しました。

すると、移植した「神経細胞の赤ちゃん」が、ラットの体内で徐々に成長を始めました。

成長した細胞は成熟した神経細胞(ニューロン)になり、ラット自身の切れた脊髄の神経に向かって細長い線(軸索)を伸ばし始めました。

そして驚くことに、この神経細胞は脳に近い側(頭側)と足に近い側(尾側)の両方へ伸びて、ラット自身の脊髄の神経と接続し始めたのです。

言わば、切れてしまったケーブルの両端を、人工的に作ったケーブルで再び繋いだような状態です。

この変化はラットの動きにもはっきりと現れました。

はじめは完全に麻痺していたラットですが、数週間すると、少しずつですが後ろ足を動かせるようになりました。

そして約3ヶ月後の時点では、麻痺した後ろ足で体を支えてよろよろとではありますが再び歩けるほどになったのです。

歩行の回復具合を測る「BBBスコア」という点数では、何も治療をしなかったラット(約2.25点)や細胞を含まない足場だけを移植したラット(約3.6点)に比べ、「ミニ脊髄」を移植したラットは約8.4点にまで改善しました。

これは、麻痺して全く歩けない状態から、数歩ぎこちなく歩けるようになったという、非常に大きな改善でした。

さらに、この歩行能力の回復が本当に脳からの信号が再び足に届くようになったからなのかを確認するため、研究者たちはラットの脳を磁気で刺激し、足の筋肉に届く電気信号(運動誘発電位)を測定しました。

すると、ミニ脊髄を移植されたラットは、何もしなかったラットに比べて約2.6倍もの強い信号が足の筋肉に伝わっていることが分かりました。

これは、確かに切れていた神経の間を再び信号が通り抜け、脳から足へ命令が伝わっている証拠でした。

なぜこんなことが可能になったのでしょうか?

それは移植した細胞が、ただの細胞ではなく、実際に機能する神経ネットワークを作り上げたからでした。

実験後にラットの脊髄を詳しく調べたところ、移植した細胞がラット自身の脊髄細胞ときちんと連絡を取り合う「シナプス」(神経同士の通信ポイント)を作っていたことが確認されました。

さらに、細胞の一部は神経の働きを助ける「オリゴデンドロサイト」という補助的な細胞にも成長し、神経がうまく信号を伝えるのをサポートしていることもわかりました。

こうして人工的な「ミニ脊髄」は、本物の脊髄とほぼ同じような神経回路を再現していたのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)