数学的に考えると地球で自然な生命誕生は難しい

偶然だけで、最初の生命は本当に生まれるのでしょうか?

この疑問を調べるため、研究チームはまず「生命誕生とは、どんなプロセスなのか?」という問いからスタートしました。

彼らは、生命が誕生する過程を「情報を積み上げる作業」と定義しました。

これは少し難しく聞こえるかもしれませんが、例を挙げて考えてみましょう。

たとえば、みなさんが何かを作るときは、材料だけを揃えても、それだけでは完成しませんよね。

プラモデルを組み立てるなら、正しい順番や設計図が必要になります。

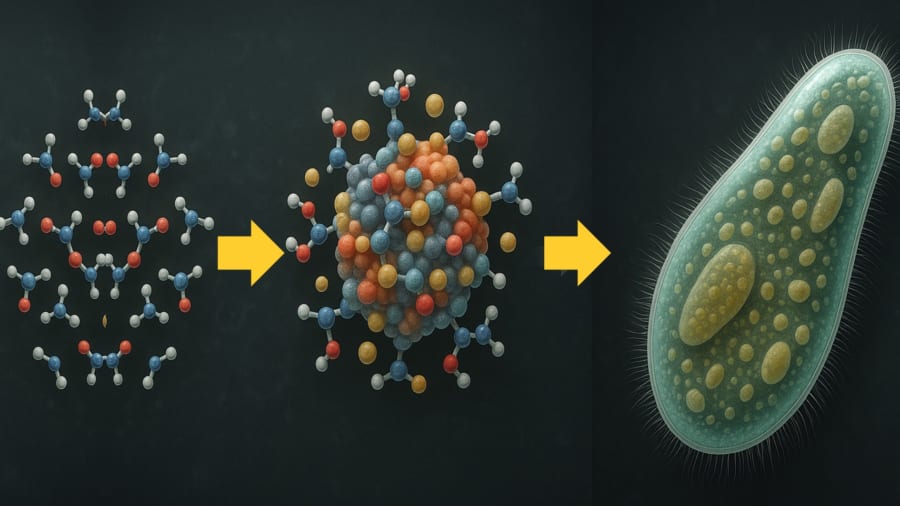

同じように生命が誕生するためにも、単にアミノ酸や核酸といった「材料」があるだけでは足りません。

これらの材料を正しい順番で組み立てるための「設計図」や「手順」といった「情報」が必要なのです。

つまり、生命が生まれるとは、この「情報」が何億年という時間をかけて少しずつ蓄積されていくことを意味しています。

では、この最初の生命が誕生するのに必要な「情報」とは、いったいどれくらいの量なのでしょうか?

研究チームは、現在存在するもっともシンプルな生命をモデルとして、その情報量を計算してみました。

その結果、最初の生命(原始的な細胞)が生命活動を維持するのに最低限必要な情報量は、およそ「10億ビット」だと推定されました。

「10億ビット」と言われてもピンとこないかもしれませんが、これは生命という複雑な仕組みを作り出すために必要な、最低限の情報の量です。

この量を人間が使うコンピューターの情報に例えると、一般的なスマートフォンに入っている写真や音楽のデータを合わせたくらいの情報量に相当します。

生命という複雑な仕組みを作り出すためには、これほど膨大な情報が必要だということです。

しかしここで問題となるのは、「その情報を蓄積するのに、どれくらいの時間がかかるのか?」ということです。

地球が誕生してから、最初の生命が現れるまでに使える時間には限りがあります。

研究者たちは、地質学や生物学のさまざまな証拠から、この時間を約「5億年」と見積もりました。

地球が誕生したのは今から約45.1億年前のことです。

その直後、地球には「テイア」という火星サイズの天体が衝突し、その衝撃で月が形成されました。

この衝突によって地球表面はほぼ完全にリセットされたと考えられています。

さらに、その約4,000万年後には「モネタ」という別の大きな天体衝突が起き、再び地球の表面が大きく変化しました。

では、実際に生命はいつごろ地球に登場したのでしょうか?

現在の研究では、生命の最古の痕跡として、41億年前の炭素の同位体(少し性質が異なる炭素)や、約34.65億年前のオーストラリアの岩石に残された微生物の化石の証拠が知られています。

こうした証拠から考えると、生命が地球に登場するまでには約5億年という時間があったことがわかります。

(※この約5億年という時間は絶対的なものではなく、あくまでも生命が誕生するまでに与えられた「目安」として設定されたものです)

そして生命が地球に出現するには、この約5億年の間に、「10億ビット」という膨大な情報を積み上げていく必要があります。

では具体的に、これを計算するとどれくらいの速さで情報を蓄積する必要があるのでしょうか?

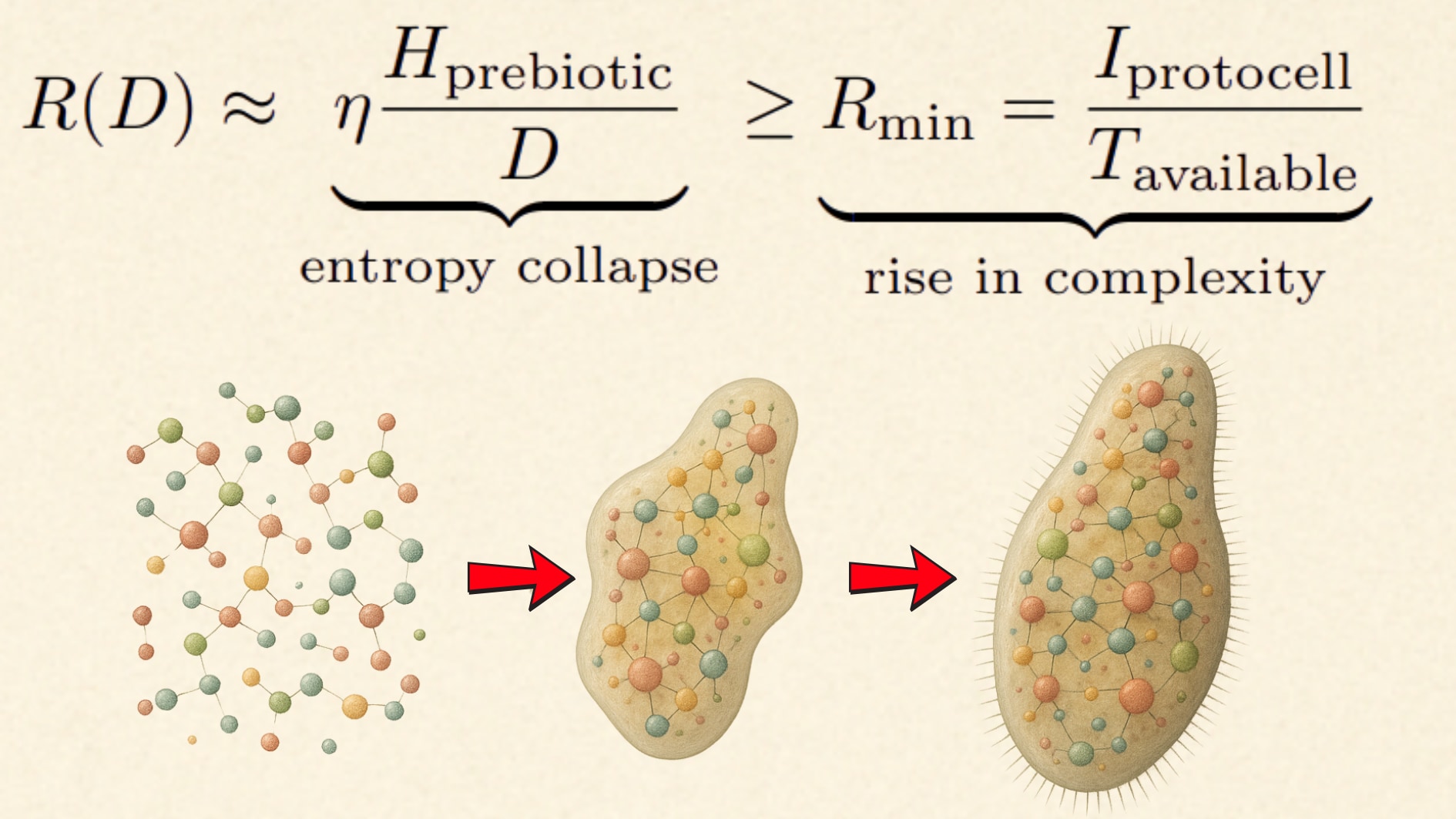

研究チームが計算した結果、5億年で10億ビットの情報を蓄積するためには、1秒あたりおよそ6.34×10^-8ビットという、とてもわずかな速度で情報を積み上げればいいことがわかりました。

これを1年間に直すと、約2ビットほどの非常にゆっくりしたペースになります。

つまり、理論的にはこの速さで少しずつ情報を蓄積していけば生命の誕生に必要な情報量に達することが可能です。

しかし現実はそれほど単純ではありません。

これはあくまで理想的に順調に情報が蓄積された場合の話であり、実際にはさまざまな困難があるのです。

原始のスープの中では、材料がランダムに衝突し合い、時にはせっかく積み上げられた情報がすぐに壊れてしまうことも考えられます。

こうした状況では、情報は3歩進んで2歩戻る、というように、なかなか前へ進みません。

これを研究者たちは、「バイアス付きランダムウォーク(多少は前に進む傾向があるランダムな動き)」というモデルでシミュレーションしました。

このモデルで特に重要になったのは、「情報が蓄積される速さ」と「蓄積された情報がどれくらい長く保たれるか(情報の維持時間)」の2点でした。

情報の維持時間が短ければ、せっかく積み上げられた情報もすぐに壊れてしまいます。

一方で、この情報がある程度長く保持できれば、次の情報を加えるときに有利になるはずです。

では、どのくらいの期間情報が維持されなければ生命が生まれるほどの情報量にならないのでしょうか?

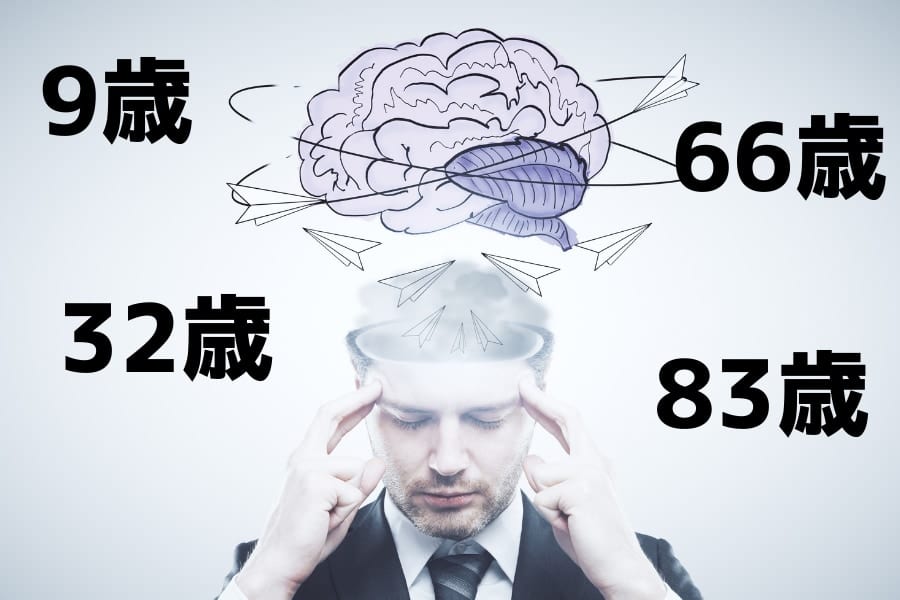

シミュレーションの結果、分子の状態がわずか1秒でリセットされるような環境では、最初の生命が誕生するまでに宇宙の年齢の何兆倍も上回るほどの時間がかかってしまうことがわかりました。

また、1年ほど情報が維持されたとしても、生命誕生には現在の宇宙年齢の数百万倍という、とても長い時間が必要になってしまいます。

つまり、単純に偶然だけに任せていては、生命誕生に必要な情報が集まる可能性はほとんどない、という結果が示されました。

それでは、どのくらいの期間、情報を漏れないように保つことができれば生命の誕生が可能になるのでしょうか?

研究者が詳しく試算したところ、5億年という限られた時間の中で最初の生命に必要な情報を積み上げるためには、情報を約2.5億年という非常に長い期間保持する必要があることがわかりました。

しかし、混沌とした原始のスープの中で、このように長い期間、情報が崩れず安定して保たれることは極めて難しいと考えられています。

つまり、ある意味で、この「2.5億年が必要」とする結果は、原始のスープさえあれば運が良ければ生命が誕生するという既存の仮説に対する強烈なNOを突き付けているのです。

(※ランダム性の高い原始の地球で2.5億年も情報をコツコツと積み上げ続け、守り続けることは常識的に不可能だからです)

そこで、科学者たちは、生命誕生のためには、完全にランダム(偶然)な状態から一歩進んで、何らかの「偏り(少しだけ有利な条件)」が必要ではないかと考えました。

この偏りとは具体的にどのようなものでしょうか?

研究では、主に以下の3つの条件が挙げられています。

1つ目は、物理的・化学的な助けがあることです。

たとえば、細胞膜のような膜で仕切られた小さな空間があれば、情報が散らばるのを防ぐことができます。

また、昼と夜や乾燥と湿潤など周期的に繰り返す環境変化があると、情報が蓄積されやすくなります。

さらに、お互いが相手の生成を助け合うような分子のグループ(自己触媒ネットワーク)が生まれれば、互いに助け合いながら情報を守ることができます。

2つ目は、十分に長い「情報の保持時間」があることです。

これは情報がランダムに消えてしまう前に、次の一歩を踏み出せる時間的余裕を意味します。

3つ目は、生まれた有用な分子を保護:再利用する仕組みです。

偶然できた有用な分子がすぐに分解されたり、消えたりせずに、繰り返し蓄積される仕組みがあれば、長期的に情報を貯めていくことができます。

これらの条件が揃うと、生命誕生を前進させる反応が1億回に1回しか起きなくても、5億年の間に生命誕生に必要な情報を十分に蓄えることができると研究チームは計算しています。

しかし、ここでも新たな疑問が生じます。

「そもそも、このような3つのお助けシステムは、どこから来たのでしょうか?」

研究者たちは、こうした仕組みは自然に偶然生まれたのかもしれないが、それでも純粋に偶然だけに頼るのは非常に難しいと考えています。

原始のスープでは、情報が短期間で拡散してしまうため、生命誕生を支援するお助けシステムを構築することがそもそも困難であり、たとえ構築されたとしても、それらが生命誕生の瞬間(同じ時間に同じ場所)にある可能性はさらに低くなります。

さらにこの研究では、生命誕生のボトルネック(最大の障害となる要因)は、実は「材料となる分子の量やエネルギーの不足ではない」ことも明らかになっています。

彼らが計算したところ、当時の地球の海水中に存在した微量な有機分子(生命を構成する材料となる分子)は、ランダムな動き(拡散)によって十分な量が供給されていたことがわかりました。

例えば、直径が約1マイクロメートル(0.001ミリ)の小さな「原始細胞」があったとします。

その原始細胞は、海の中に浮かんでいて、周りにはたくさんの有機分子(生命をつくる材料になる小さな分子)が漂っています。

このとき、計算によると、1秒間に約20億個もの有機分子が偶然、この原始細胞にぶつかってくることになります。

一方で、生命が誕生するためには、この20億個の中から毎秒わずか10個ほどの「特別な分子」だけを取り込めれば十分だということが分かっています。

つまり、材料となる分子の数やエネルギーの量そのものは、十分すぎるほど豊富に存在していたのです。

しかし問題は、その膨大な分子の中から、「生命に役立つ特別な分子(情報をもった分子)」だけを効率よく選び出して取り込み、なおかつそれを壊れないように安定して長期間保つことが難しかった、ということなのです。

以上の結果をまとめると、地球に生命が誕生したのは単に材料やエネルギーが豊富だったというよりも、「情報を長く安定して保持する仕組み」があるかどうかのほうが遥かに重要ということになります。

つまり生命誕生の原動力は「情報の壁」をどのように乗り越えるかにかかっていたわけです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)