地球生命はエイリアンに由来するとする「指向性パンスペルミア説」

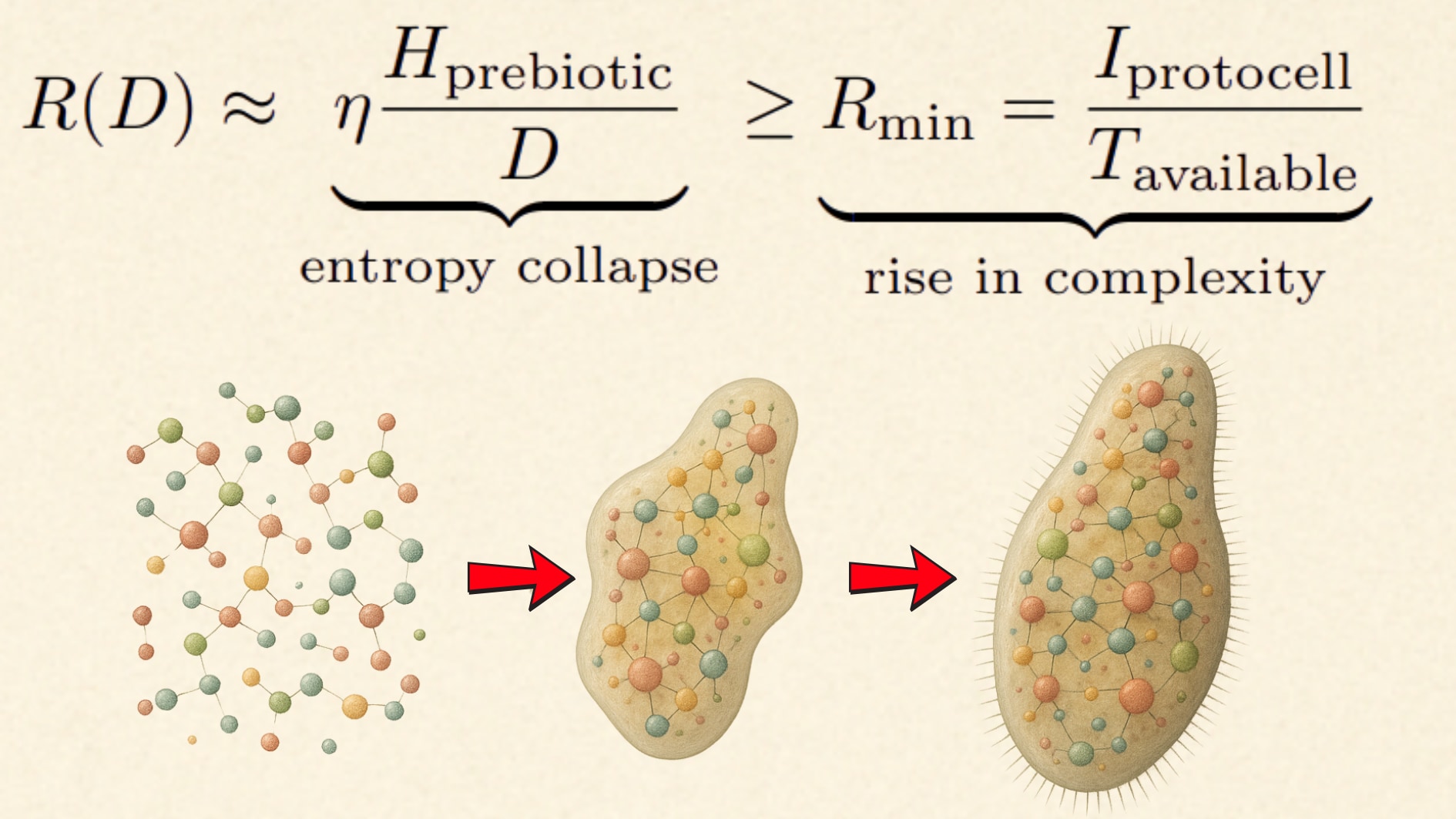

今回の研究は、生命が自然に誕生することがどれほど難しいかを、数学的な視点からはっきりと数字で示したという点で、とても画期的です。

これまでの科学では、「生命が偶然に生まれるのは奇跡のようなものだ」と言われてきましたが、具体的な数字を使ってその難しさを説明することはあまりありませんでした。

ところが今回の研究では生命が誕生するための「情報」が積み上がる難しさを数学的に分析しました。

その結果明らかになったのは、「生命が誕生するためには、想像以上に高い『情報の壁』を越えなければならない」ということでした。

本を完成させるには、ただ紙とインクという材料があるだけでは不十分で、どのような順序で文字を並べるかという情報が必要です。

それと同じで、生命も材料(分子)が存在するだけでは足りません。

生命になるためには、それらの材料が非常に高度な順序や規則に従って組み合わさるための「情報」を蓄積する必要があります。

今回の研究では、この情報を自然の偶然な力だけで積み上げることは、数学的には非常に難しいということがわかったのです。

もちろん、今回の結果は「生命が自然に誕生することは絶対に不可能だ」と言っているわけではないということです。

むしろ、「生命が自然に誕生するためにはどのような条件が必要か」を数学的な視点で示せたことに大きな価値があります。

では、今回の研究結果を踏まえて、これからどのような研究が進んでいくのでしょうか?

研究チームは、「情報をどれくらい長く維持できるか(持続時間)」や、「分子がどれほど速く拡散するか(拡散の速度)」、さらには「原始のスープがどのくらい混沌としていたか(前生物的エントロピー)」といった要素をより詳しく測定することが必要だと指摘しています。

特に興味深いのは、「前生命システム」と呼ばれる、生物になる前の状態で、情報がどのように維持されていたのかを調べることです。

コラム:「前生命システム」とは何か?

私たちの体や身の回りにいる生物は、すべて細胞という小さな構造からできていますが、その細胞がどのように誕生したのかは大きな謎です。この謎を解き明かすヒントになるのが「前生命システム(prebiotic system)」という考え方です。前生命システムとは、「まだ生命とは呼べないけれど、生命が誕生する直前の段階にある物質や反応の仕組み」のことを指します。イメージとしては、料理をするときに材料を混ぜている途中の状態を考えてみてください。その段階ではまだ料理として完成していませんが、後の料理につながる大切なプロセスの一部です。前生命システムも同じで、生命が生まれる直前の、まだ生命とは言えないけれど、その前段階にあった物質や化学反応の状態を表しているのです。例えば、ある特定の物質が他の物質の反応を促進し、またその物質が元の物質の生成を促すという「自己触媒ネットワーク」と呼ばれる仕組みがあります。これは、まだ生命ではありませんが、まるで生物のように自己増殖を行うことが可能です。こうした前生命システムが一定の条件下で長期間安定すると、その中で徐々に複雑な物質のネットワークが形成され、最終的には生命の特徴を持つようになったのではないかと考えられています。つまり、前生命システムとは生命が生まれるための重要な中間ステップであり、このシステムがどのようにして安定したのかを調べることが、生命誕生の謎を解き明かす鍵となるのです。今回の論文のような研究では、数学的・理論的な方法で、この前生命システムがどのくらいの期間安定すれば生命へと進化する可能性があるのかを調べています。今後もこうした研究を進めることで、地球だけでなく宇宙の他の星での生命誕生の可能性についても新たな発見が期待されています。

例えば、複雑で無秩序な化学反応の中に、一定の規則性や安定したパターン(「アトラクター」と呼ばれます)が自然に現れることはないのか、ということが重要な研究テーマになります。

もし、ある特別な仕組みで化学反応が自然に安定していくのであれば、これまで考えられていたよりも、生命の誕生は「必然的」な出来事で、思ったより簡単に起こる可能性もあります。

つまり、偶然だけに頼るのではなく、「何らかの自然な仕組み」が働いていた可能性を探ることが今後の研究の大きなポイントになるでしょう。

このように、今回の研究は生命の起源という古くて難しい謎に対して、新たな切り口を示すとともに、未来の研究が目指すべき方向性を明確に示してくれました。

さらに、この研究の結果は、私たちにもう一つの大きな可能性を考えさせることにもなりました。

それは、「地球の生命は、そもそも地球の外からもたらされた可能性があるのではないか?」という考え方です。

このアイデアは少しSF(サイエンス・フィクション)のように聞こえるかもしれませんが、実は科学の世界でも「指向性パンスペルミア説」として真剣に検討されてきた仮説の一つなのです。

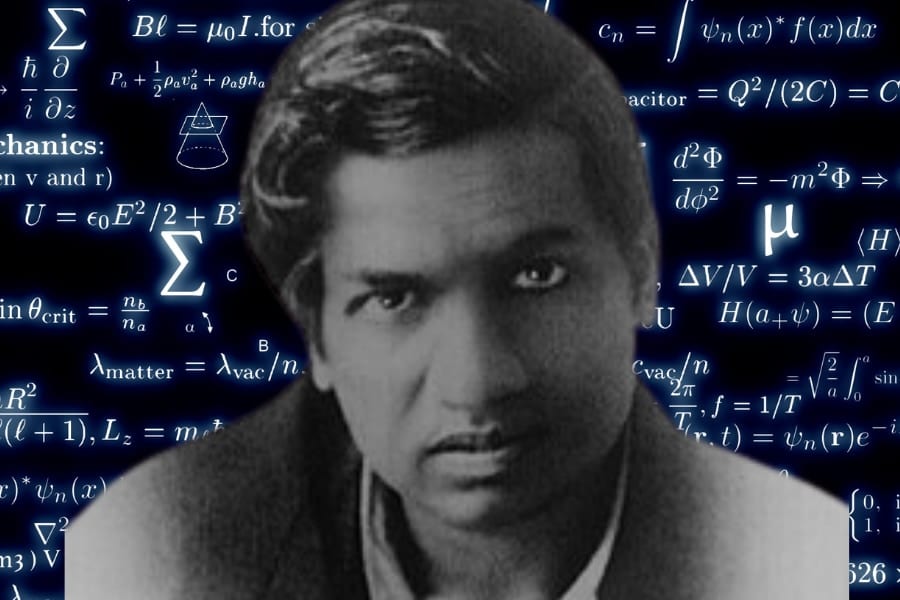

この仮説は、DNAの二重らせん構造を発見して有名になったフランシス・クリックらが提唱したもので、「高度に進化した宇宙の別の星の文明が、自分たちの星が絶滅しそうになったときや、科学的な興味のために、生命の種(微生物など)を地球のような惑星に意図的に送り込んだ可能性がある」と考えるものです。

エンドレス氏らの論文でも冒頭で、この指向性パンスペルミア説を「推測的(はっきりした証拠はないが、論理的にはあり得る)」な仮説の一つとして紹介しています。

ただし同時に、研究チームはこの仮説を慎重に扱うべきだと考えています。

なぜなら、生命の起源を高度な宇宙文明という未知の存在に求めてしまうと、説明が非常に複雑になってしまうからです。

こうした場合、科学の世界では「オッカムの剃刀」という原則が大切になります。

「オッカムの剃刀」とは、何かを説明するときには、なるべく単純な仮定を使って説明する方が良いという考え方のことです。

つまり、生命が自然に発生したという単純な説明で済む場合には、あえて複雑な宇宙人説を使う必要はない、ということです。

とはいえ、今回の研究は、「生命の起源」という長年の謎に対して、新しい光を当てました。

生命誕生の可能性を数学的に調べるというユニークな方法によって、この分野の研究は今後さらに深まり、私たちの存在についての理解も広がっていくことでしょう。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

仮にパンスペルミア説を取る場合、その宇宙生命は「何処から来たのか」、或いはその生命自体が「誰に造られたのか」というネスティングを繰り返すことになる。

おそらく、生命だけでなく、全ての事象はフラクタルなのだろう。

パンスペルミア説は別に宇宙人がばら撒いたとかそんなもんでは無いです

バクテリアは実際に大気圏にも存在して

宇宙から降ってきてるか

もしくは地球から出ていっているか双方かもしれない

つまり地球上で生命が発生する必要無いんです

宇宙が出来て、さらには宇宙が出来る前から

長時間の試行によりバクテリアが発生し

水のある場所で増殖しては宇宙にばら撒かれている

たまたま地球にそのひと粒が付着した

地球上の縛りを無くすだけの話です。

「高度に進化した宇宙の別の星の文明」とやらが発生するのは、地球で生命が自然に誕生するよりも数学的に簡単なんですか?

簡単かどうかはわかりませんが、(地球ができてから生命の痕跡が出現するまでの)5億年より長い時間が確保できる可能性はありますね。

よく読め。

地球だけだと確率的に難しいけど、他の惑星も含めたら試行回数が増えるから行けるかもしれんて話やろ。

十億ビットって0.125GBに過ぎないぞ

スピ系ってこういう言い方好きだよな

125MBのテキストファイルがどれほど膨大が知らんのか

試行回数がほぼ無限なら、いつかは自己組織化→散逸構造→増殖

といった具合で単純な化学プロセスなら(宇宙のどこかで)自然発生しそうだが…

単なる偶然では生命が生まれないことを数学的に裏付けしたってことね

「んなこと皆わかってるわ」に情報密度や時間スケールの尺度を付けられるのが成果かね

非偶然=恣意的な何かの介入、に飛びつく人は飛躍しすぎ

数学の使い方が間違ってるんだろうね。パンスペルミアは問題の先送りにしかならないし。数学的にと言うならあらゆる酵素や蛋白質もあり得ないほどの確率でしか出来ないことになっているが。生命発生に奇跡の一撃でもあったと言いたいのかな。

普通はそう考えますよね

まず絶対的な事実として地球に生命は存在しているので何かパラメータを入れ忘れているか気付いていないパラメータがあると考えるほうが妥当

宇宙を入れれば試行回数が上がると書いている人が多いですが、発生だけならそうかもしれませんが伝播となると???

数十億年かけても地球の生命体がほとんど他の星に行けていないことを考えても怪しいものです

こうした網羅的な立証をするにはでかい見落としがないかな

まず前状態を列挙して辿って初期状態にたどり着けないと議論が始まらないと思うんだが、これはそのうちの1つの経路をテストしてるに過ぎないと言うか、テストしきれているかも怪しい

加えて進化は複雑なフィードバックを経て行われるので、前状態が今よりシンプルな形をしてるとは限らない

むしろ現在のDNAみたいな構造は、より複雑な構造から最適化されなければ得られないまである

その際コラッツの問題みたいに、限りなく馬鹿でかい状態になってからスッと小さく遷移されてしまうと前状態が想像つかない場合があって、進化経路を追跡するに当たってそうした断裂面がいくつかありそうに思う

火星の岩石に生命の痕跡というニュースがあったが、太陽系内で複数の生命が確認されれば、考えられていたより何桁も生命発生の確率は高いことになる。

これを高める何らかの未知のメカニズムがあると思う。

地球上では生命が誕生するまでにかかる期間が短すぎるってことか

確かに、他の惑星で十分に長い時間をかけて生命が誕生して、進化して、生命の種を飛ばしたという流れなら無理なく説明できるね

人類も生命の種を宇宙にばらまく計画やってみたら面白いんじゃないかな

もし他の惑星で地球由来の生物が繁殖して、知的生物に進化したら、同じように生命の起源について白熱した議論を巻き起こすのかもしれない

当時の大気組成、さらに頻繁にあったとされる落雷や地殻変動によるマグマの流入、大気バリアが薄い状態で降り注ぐ宇宙線、時折あった隕石落下(アミノ酸付着説は無視)などといった、生命のスープをかき回す大きなエネルギー負荷の外的要因が考慮されているのだろうか?

どうにも片手落ちな理屈に見える

前生命的な仕組みとして、ミセル(脂質の膜でできた粒子)があったという説もありますね。

眼球という複雑なシステムも最初は光を検知する一つの細胞から始まったと言われてるように、生命も単純な前生命システムの段階を経て出来たことを示唆してるのでしょう。

複雑系主義者の恩方々が、自己組織化や創発といったメソスコピックな臨海現象で説明しようとしたり、大野乾が断片のエラーあり複製から説明しようとしたのも、ボトムアップから生命が発生する不可能性を回避する試みのように思えます。

生命が偶然できたっていう教育を常識として学校で教えてるから

アインシュタインレベルの次世代の天才が正解を見つけてくれるのを阻害してる気がするなー

ちゃんと仮説は仮説であること、正解の発見を子供達に期待していることを教えてあげてほしい。

スマートフォンに入っている写真や音楽のデータ少なくない?

「生命は地球外から飛んできた説」の一つとして、「宇宙誕生時は超高温だった。今の宇宙は数ケルビンまで冷たい。だから冷えていく過程で宇宙全体が100℃〜0℃の間、すなわち液体の水が豊富に存在していた時代がある説」が好き。宇宙全体という広さなら、生命も生まれるのではないか。それが隕石等に取り込まれ、地球に飛来したのではないか。という仮説。

まあそういう論法ならこの宇宙はシミュレーションである可能性が高いって話になっちゃうんよね

全然ちがうでしょ

本当に記事読んでる??

ここで最近流行りのマルチバース宇宙論を導入すれば、事実上無限に近い試行を同時並列(この「同時」という表現にはやや誤謬があるがご容赦)に実行できることになるから「どこかの宇宙のどこかの星では起こって当然のできごと」になるわけだ。

自分がこの宇宙のこの地球に人間として生まれたことはアホほど奇跡的だが、いま自分が「なんて不思議なことが起こったんだろう」と思考できていること自体は全ての宇宙を見渡せばそうなって当たり前のことであるという面白さ。

めちゃめちゃ低い確率でも、無限の中では起きうることだから起きてて、その結果生まれた者から見ると奇跡の様に見える

この説明が一番好み

斉一性の原理を考慮するなら、そういう風に天文学的な確率で発生しにくいみたいな考え方の方が非科学的だと思うね

そんなとんでもなく低い確率で発生する現象なんて他に考えられるか?って話

それよりもまだ、地球よりもまともに生命が発生しやすい環境が存在していて、そこから生命が宇宙へ伝播していったという考え方の方がマシ

>マルチバース宇宙論を導入すれば、事実上無限に近い試行を同時並列(この「同時」という表現にはやや誤謬があるがご容赦)に実行できることになるから

という話なら、

「地球という惑星が存在する宇宙も無限にあり、その中のどれかの宇宙の“地球”では起こって当然のできごと」

という事になるから、「最初の生命は地球で自然発生した」としても何の問題も無いという事になるのでは?

マルチバース宇宙論で見落とされがちなのは、宇宙が同時多発的に沢山誕生したけど、それ等が全部安定的に存続している訳では無いという事。空間的に安定して存続して、尚且つ物質が安定的に存在している宇宙は極々マレにしか出来なかった。つまり我々の宇宙自体がマレな存在である可能性が高いという事。生命の存続となると尚更。

この計算は、一つの原始細胞に情報が蓄積される必要があると読めるのだが。

生命の『要素』は同時多発的に分子が別々に作られていて、それらが一気に油脂の膜に包まれたの繰り返しだと思う。

1-2-3と積み上げるのでは無く、10の10乗、100乗1000乗〜と組み合わさるイメージ

査読ない論文ソースにするのまじかよ

陰謀論サイトじゃないんだから

ぼーくたちー、地球人〜🎵

嘘でした。宇宙人でした。

生命誕生の話が出るたびに、地球外よりもたらされた可能性の説が出ますが、そのもたらした生命の誕生はどうなのでしょうか?と言う疑問がいつもあります。ある程度疑問が残る方が神秘的な面もありますが、偶然にしては確率的に難しい命を頂いていると言う事。命大事に。

およそ10億ビットの情報、は、今地球に存在している生物から「抽出」したデータだが、ここに大きな間違いがあるのだろう。

その他のデータ配列(要はゲノム配列ないしアミノ酸配列)からは「絶対に生命は出現しない」とは誰も証明していない。

数多あり得る配列のうちの、ごく僅かな「現在地球に存在している生物」の配列のみ、をゴールにしているところに間違いがある。

宇宙人のうんこが太陽系に流れ着いたんだよ。

火星や木星・土星の衛星に生命や痕跡があり、DNAが同じなら楽しいな。

むしろ、生物が発生していることが自明な地球でさえごく低確率になるんだから

別の地球に似た星に生物がいる確率も同じぐらい低いとも言えるんじゃない?

???「生命の第一原因とは」(某SF

この時期にこーゆー記事見るとなんともいえない気持ちになる。

昔、「地球に生命が誕生する確率は、水槽の中に腕時計の部品を入れて、棒でかき混ぜてるうちにまた腕時計が出来上がるほど」みたいなのをよく見たが、この研究はそれを数学的にやってみた的な?

同じレベルの抽象度ですね

数学の道具は使ってるけど、数学的とはいえない

なんとなく批判して自説披露したい奴らばっかりだなここのコメ欄

でも、生命体がいるのは事実だから、

地球上じゃなかったとしても、どこかで

最初の生命が起こったのは、間違いないのでしょうね。不可能なら、今の存在自体無いはずだから。

もしかしたら、地球が最初で、これから私たちが宇宙に生命を広げていくのかもしれませんね。

はたまた、全く理解不能な事実があるのかもしれませんね。

大変読みやすい記事で、楽しかったです。

地球以外に存在する生命の数は地球の生命の数の天文学的な倍数であってもおかしくないから、

地球の生命が地球の外からもたらされたと言うのは全く不思議じゃないというかそちらの確率の方が高いって言われても違和感ない

宇宙の広さと光の遅さを考えると、微妙に思ってしまったり

銀河系内だけでも最大100億個の地球型惑星がある可能性があります。観測可能な宇宙には、約2兆個の銀河があると推定されています。加えて観測不可能なマルチバースも計算に入れれば、低確率でも生命が発生するのに充分な試行回数になりませんかね?

今よりも月の潮汐力が強かった時期に、乾燥と湿潤が繰り返され化学反応が促進されたのは常識だよ

ビッグバンが存在せず、無限に時間が存在するならどこが最初の生命の発生は、とか問題が先送りになってるだけでは、と考える事自体無意味だよ

まァこの論文が正しくても、地球以外も考えたら銀河系程度で普通に誕生しちゃう確率だからな。

そして、芽胞やらの耐久体の存在考えたらそれが宇宙漂って地球に辿り着く可能性が、宇宙人なんて想定せずともそこそこあるだろう。その時に地球が「アミノ酸スープ」状態なら一気に増える。

ま、地球周辺の生物発見して調査すりゃわかること。火星やエウロパなんかの周辺生物(遺物でもよし)が地球生物とベース(DNAやらl型アミノ酸やら)が似てたらo上の仮説強く肯定される。もし、太陽系外生物まで似てたらorほぼ確定。そうでなければNO(各惑星で独自発生=生命は比較的簡単にガチャで発生する)だ。

そこまで科学の目が発達したら明らかになるってこと。銀河帝国築くまで逝っても見つからなければ、我々は超絶奇跡的な存在ということになる。

火星すらまともに調査できない原始人がアレコレ考えても仕方ない。

例えば、タイヤは化学物質よりも溝がタイヤを長持ちさせている。海洋は、水という空気よりも粘性が高い物質でてきている。そして、潮の満ち引きを利用するとしよう。常に強めのドンブラコ。つまり、自然の遠心分離だ。すると、水の分子立体の形にそぐわないものは沈む、そぐうものは浮く。そこで、出てくるのは、生命の賭け。

つまり、遠心分離機にかけて、浮くもの、浮かないものの2つに情報の積み上げをして、効率が悪いものを捨てる。僕が言いたいのは、海洋学無視してシュミレート出来ない。何故なら、陸では等確率だらけですが、捨てて、効率のいいもの捨てるから。

陸?出来ない。何故なら、常に、強めの常時な物理的ものが、常に動いてない環境だから。

地球の生命体は宇宙全体の産物

生命は地球から生まれた。

人間原理の宇宙論、と同じで、ありえない確率が云々ってのは何も新しくないし何の説明にもならない話だと思うんだけどね

地球上or地球外由来どちらにせよ、無限の試行の中で奇跡的に上手く運んだ結果が現在の地球。って話でしかない

現在主流の見方、そこそこの確率なんじゃないか・地球以外にも生命や文明はあるんじゃないか。って話には冷や水になるかも試練けどさ

「指向性パンスペルミア説」を含む「パンスペルミア説」の類の説は、「地球の生命はどこから来たのか?」という議論をする上においてはある程度の意味のある説ではあっても、「最初の生命はどうやって発生したのか」という問題においては、「その元となった宇宙の生命はどうやって発生したのか?」という問題があり、「その『元となった宇宙の生命』もまた宇宙の別の場所からやって来たもの」としたところで、「その『元となった生命』の元となった生命ははどうやって発生したのか?」という問題がどこまでも繰り返し生じる事になるだけなので、「最初の生命はどうやって発生したのか」という問題の解決方法にはなり得ません。

結局、どこかの時点で「最初の生命は自然発生した」とするしか選択肢は無いのですから、「生命が自然発生するためには、宇宙の年齢よりも遥かに長い時間が必要」という情報理論に基づいた結論の方が間違いである事は背理法により明らかです。

生命は自然にできたという一種の逃げよりも、それ本当?と疑って考えてみるのはいいこと

地球だけで全部実行する必要がないのでは?

宇宙ができた時から化学反応は進行している

最初に超新星爆発起こした時に吹っ飛んだ物質の中でも生命のもとや

生命体の発生を助けるような分子ができて

それらが最終的に地球で活動し始めただけでは

ど文系の自分が常々疑問に思ってること。

現在の通説に従い、地球の歴史を振り返る。

・46億年前 地球という惑星が誕生

・38億年前 安定した海が形成された

・35億年前 最初の生命が誕生

・20億年前 真核生物の登場

・18~16億年前 有性生殖の登場

・15~10億年前 多細胞生物の登場

これによれば、生命の誕生は地球誕生から10億年もかかっていない。

安定した海が形成されてからは3億年しかかかっていない。

一方、生命の誕生後、真核生物の登場には15億年もかかっている。

この事実を見ると、生命の誕生より真核生物の誕生の方がはるかに時間がかかっている≒よほど確率的に困難、に見える。

でも、真核生物の誕生は「古細菌が細菌を取り込んで共生したことで生じた」とされていて、素人目には確率的にそれほど困難なことにも思えない。

一方、生命の誕生の確率的困難さは明白。

例えば「自己複製する生命に必要な最小の遺伝子暗号文字数は数千は必要」とされるが、もし原始地球に大量のRNAスープがあったと仮定しても、そこから偶然にまともな遺伝子暗号が生じ、生命が生じる可能性はまず0。

このことをロバート・シャピロは「サルにタイプライターを渡し、偶然 “To be, or not to be: that is the question” と打たせることの確率的な不可能性」で論じている(『生命の起源: 科学と非科学のあいだ』)。

これが通説とは逆に、「地球が誕生してから生命の誕生まで15億年かかり、最初の生命の誕生から真核生物の登場まで3億年かかった」なら、まだ納得できる。

どなたかこの疑問にお答えいただけますか?

なお、自分は、「パンスペルミア説」にも懐疑的です。

理由1)結局、宇宙のどこかでどう生命が発生したのかを説明する必要が残る。

そして、自己複製する生命に必要な遺伝子暗号が偶然生成されたことの確率的困難さは残る。

理由2)「パンスペルミア説」にはさらに、「その生命が長い時間の宇宙空間旅行に耐え、地球に無事着陸した」ということになる。実現は相当に困難そう。

理由3)「パンスペルミア説」で発生した生命は、宇宙のどこで発生したのか。

その場所によっては、地球への距離が遠すぎて、時間的に地球に到達できない。

地球に生命が存在する

①生命の発生は人類が考えるより実はありきたりなので当然地球でも発生した

②生命の発生確率は低いけどたまたま地球では生命が発生した

③生命は地球上とは違う環境で発生し何らかの理由で地球に来た

③’地球とは別の惑星に発生し何らかの原因で宇宙空間に飛び出し地球に到達した

③”地球とは別の惑星に発生し文明を発達させ地球に生命を持ち込んだ

④ビッグバンは無かったから時間はいくらでもある

⑤全て神様のやった事

③系統は突き詰めれば①②と同じ

⑤は。。。

④も現状のデータからすると⑤と同レベル

他のパターンもあるかな?

来いッ!!

10億ビッチ!