“不思議な体験”はどこから来るのか

私たちは、ときに説明がつかない不思議な感覚を体験します。

視線を感じて振り返ったら実際知らない人に見られていた、夢で見たのと同じことが起きる、そんな出来事です。

心理学ではこうした体験を「異常体験(anomalous experiences)」と呼び、どんな人が感じやすいのかを長く調べてきました。

そうした調査の結果から過去の研究は、異常体験を語りやすい人に共通するいくつかの心理傾向を示してきました。

たとえば上述したような、夢で見たことと同じことが現実でも起きたとか、頻繁に目にする数字に実際意味があったなど、偶然の出来事の間に“意味のつながり”を感じる思考は心理学において「魔術的思考(magical ideation)」と呼ばれますが、これは自分の世界に入り込みやすい傾向「没入性(absorption)」や「空想癖(fantasy proneness)」といった特性との関連が報告されていました。

一方で、従来研究には弱点もありました。

多くの調査は「経験があるか、ないか」を一問で尋ねるだけで、どの種類の体験をどれくらいの頻度で繰り返すのか? といった点までは十分に調べられていませんでした。

また、複数の心理特性を“ばらばら”に測ることが多く、それぞれの特性を統合して説明する枠組みが不足していました。

そこで今回の研究者は異常体験を報告する頻度を調査したうえで、この影響を「無意識と意識の結びつきの強さ」という新たな視点から検証してみることにしました。

無意識と意識の結びつきの強さと言われると、それが何を意味するのか分かりづらいですが、それは次のようなことだと考えられます。

たとえば、番号くじを買うとき「なんとなく3を選んだ」とします。

このとき、3を選ぶ理由は無意識の中にあります。少し前に看板で「3」という数字を目にしていた、以前に3を選んだとき良いことがあったなど、本人が覚えていない情報や経験が、選択に影響しているのです。

ただし、こうした無意識の働きは多くの場合、意識に上がることがないため、ほとんどの人は「なんとなくそう思った」とだけ感じます。

一方で、「無意識と意識の結びつきが強い」人は、同じように3を選んだとしても、その感覚がより明確に意識に現れます。

つまり、無意識にある情報や印象が、単なる「なんとなく」ではなく、“意味のある手応え”として意識に浮かび上がる感覚になるのです。

今回の研究はこうした、無意識的プロセスの“意識への浸透度”を新たに開発した質問票で数値化して測定したのです。

異常体験については「13種類の出来事」を定義した質問票で丁寧にたずねました。

パルソン氏はこの検証のために、臨床現場での経験から催眠療法の反応や、催眠を求める傾向を用いて、「無意識と意識の結びつきの強さ」を定量化するTIS(ソート・インパクト・スケール:Thought Impact Scale) という新しい質問票を開発しました。

TISは、先行研究で理論的妥当性と測定の安定性が検証されています。

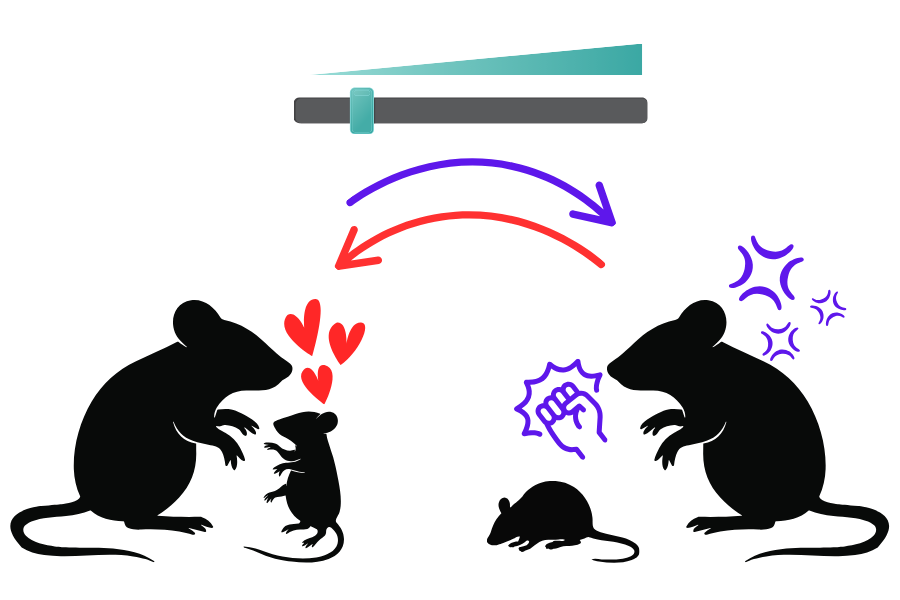

研究では、このTISと13種に分類された異常体験(UEQ)を経験する頻度 を、3つの方法で別々に調査し検証しました。

異常体験について、既視感、意味のある偶然(シンクロニシティ)、予知夢、人の気配や思考を感じたなど、日常の延長にありうる「不思議」な体験を対象としてます。(エイリアンにさらわれた、霊と交信したなど極端なオカルト体験は、今回の研究対象からは除外されています)

研究の参加者は、大学コミュニティと、年齢や地域を広く含むオンライン一般サンプルを合わせて、延べ約2200人規模で実施されました。

参加者は、異常体験の質問票に加えて、TIS(潜在的つながり性)や、没入性(absorption)、解離傾向(dissociation=意識のまとまりが一時的に緩む状態)、魔術的思考などの関連特性にも回答しました。

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)