なぜ骨を加工し始めた?都市化が変えた「死者との距離感」

紀元前3500年頃〜紀元前2200年頃に良渚文化が栄えた時代、中国の長江デルタには人口数千人〜1万人規模の大きな都市が出現しました。

都市には巨大な土塁や堀、ダムや運河、祭壇や宮殿、そして格差を象徴する豪華な墓地など、社会の階層化が進んでいました。

都市社会の拡大とともに、人々は隣人や家族全員を把握できなくなります。

かつては村の仲間として見送った死者も、都市の中では「顔も知らない他人」の死が日常となりました。

これ以前の社会では、死者は家族や共同体の一員として埋葬され、祖先として記憶されていました。

しかし都市社会の良渚文化では、無縁の死者や「他者」の死が急増。

人骨は“資源”や“副産物”として扱われるようになり、頭蓋骨カップや仮面といった加工品も「特別な呪物」ではなく、ありふれたモノとして大量生産・大量廃棄されていったのです。

研究者は、この現象を「都市化による死者との距離感の変化」と捉えています。

血縁や共同体の絆が弱まることで、死者の個性や記憶は希薄になり、骨は記念の対象から“道具”や“廃棄物”へと変わっていった可能性が指摘されているのです。

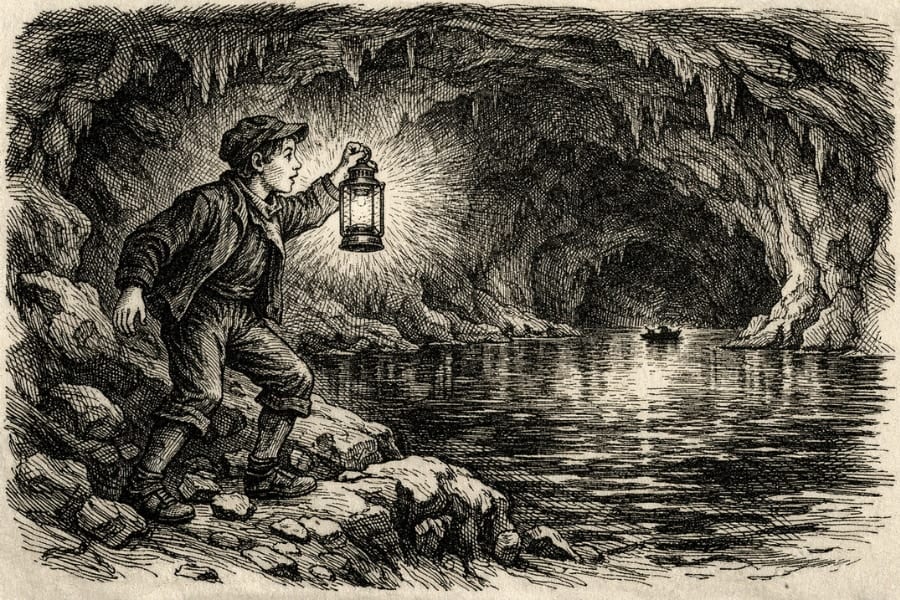

【こちらは実際に加工されていた人骨の画像です】

実際、他の遺跡で発見された頭蓋骨カップは、上層階級の墓に副葬品として置かれていた事例もありますが、今回大量に見つかった“未完成品”はそうした宗教的・儀礼的意味すらも持っていなかった可能性が高いと考えられています。

骨のコップや仮面は、祖先崇拝の象徴だったのか。それとも、都市化で生まれた「匿名の死」の産物だったのか。

現代でも都市化や社会の複雑化が進むと、身近な人の死や、見知らぬ人の死への感じ方は大きく変化します。

良渚文化の骨のコップは、私たちが“他人の死”をどう受け止め、どのように記憶し、扱うかという、人類普遍の問いを投げかけているのかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

乾杯!の意味で使われるスコールはスカル(髑髏)からきているという俗説もありますよね

バイキングが討ち取った敵の頭蓋骨を杯にしたという伝説に由来するのだとか

信長も頭蓋骨コップにしてたって聞いたことあるんだけど