原因と結果が逆だった?電場と帯電の本当の関係

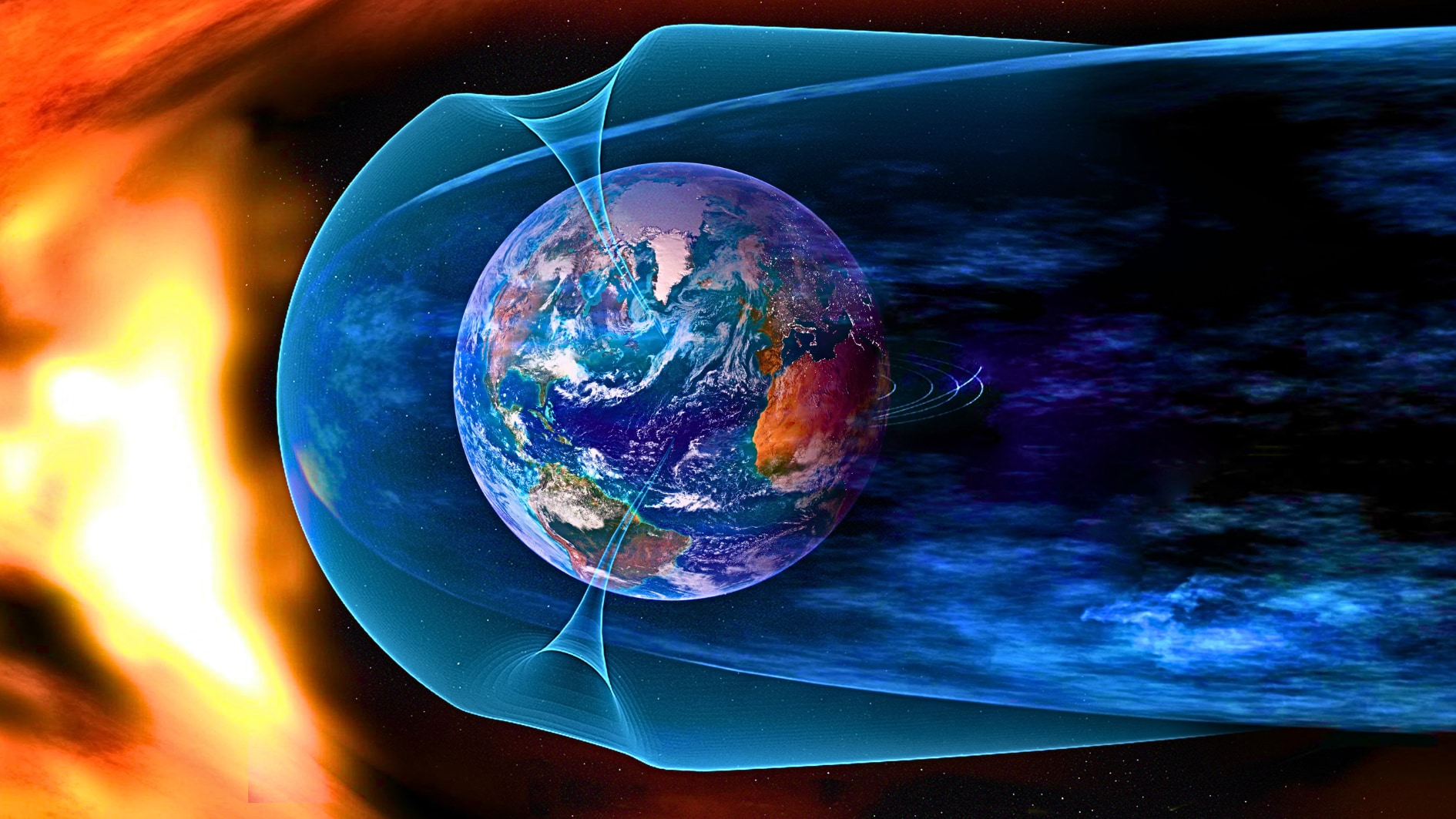

この謎を解明するため、研究チームはまずコンピュータ上で地球の磁気圏を精密に再現するシミュレーションを実施しました。

シミュレーションと言うと難しく聞こえるかもしれませんが、要するに地球の周囲にある磁場の影響を受けた「プラズマ」という電気を帯びたガスの動きを、コンピュータの中に作り出して観察する手法です。

研究者は「全球磁気流体力学シミュレーション(磁場を伴うプラズマの流れを計算で再現する方法)」という方法を使い、地球周辺の宇宙環境を詳細に分析しました。

ただ、現実の宇宙は常に変化が激しいため、今回は状況を少しシンプルにしました。

具体的には、太陽から地球へ常に一定の強さで吹きつける「太陽風」(プラズマの粒子の流れ)を仮定し、その太陽風に含まれる磁場の向きを一定時間後に南向きに切り替える条件で解析を行いました。

この仮想的な宇宙環境を作った理由は、シンプルな状況で磁気圏の「帯電(電気のプラス・マイナスの偏り)」の謎を明確に調べるためです。

結果は予想通り、このモデルの磁気圏内部にも朝側から夕側に向かって非常に強い電場(電気の力)が現れました。

しかし、磁気圏の内部を詳しく見ると、まったく予想外のことが起きていました。

研究者たちの目を釘付けにしたのは、その電場と並行して示された帯電の向きが想定と逆方向だったことです。

具体的には、磁気圏の赤道付近の広い範囲で「朝側にマイナスの電荷が多く溜まり、夕側にはプラスの電荷が多く溜まる」という、驚きの状態になっていました。

これは数十年間信じられてきた「朝プラス・夕マイナス」という常識と完全に逆の現象ですが、実際に最近の人工衛星観測でも同じ傾向が確認されていました。

ただし、すべてが逆だったわけではありません。

地球の極地近くの高緯度領域では従来の理解どおり、朝側がプラス、夕側がマイナスの帯電が残っていたのです。

磁気圏全体を見ると、極域では従来どおり、赤道面付近では真逆の帯電、つまり「帯電が二層構造になっている」ことが新たに明らかになりました。

この結果を初めて知った人は混乱するかもしれません。

「朝から夕側に電場が向かっているのに、なぜスタート地点の朝側がマイナスなの?」「これって電場の仕組みの常識と逆じゃないの?」と感じるのは自然なことです。

実はここに、この研究の最大のポイントが隠されています。

あえて言い換えるなら、私たちは今まで電気の「原因」と「結果」をまったく逆に考えてしまっていたのです。

研究チームは、今回のシミュレーション結果から非常に重要なことを導き出しました。

それは「磁気圏の中の電場と帯電(プラス・マイナスの偏り)はどちらも原因ではなく、プラズマの流れが生み出した結果である」という結論です。

つまり、磁気圏内を動くプラズマ(電気を帯びたガス)が磁場を横切るように流れることで、まず電場という力が生まれます。

そして、この電場の影響でプラズマが移動し、その流れの中で自然と電気のプラス・マイナスが偏って溜まる――そんな仕組みが明らかになったのです。

京都大学の海老原祐輔教授は、この点をわかりやすく説明しています。

「磁気圏の中で見られる電場や電荷の偏りは、どちらも『原因』ではなく、流れるプラズマが引き起こした『結果』なんです」と話します。

さらに研究では、磁気圏が持つもう一つの興味深い性質も見つかりました。

安定した太陽風が吹き続ける限り、磁気圏内の電場も安定して存在し続けます。

しかしその裏側では、太陽から地球の磁気圏へエネルギーが絶えず一方向に流れ込み続けていることが確認されました。

この状態はちょうど川の流れのように、常に新しい水(エネルギー)が流れ込んでいながら、その流れ自体は一定に保たれているようなものです。

科学的には「動的平衡」(流れやエネルギーのバランスが取れた状態)と呼ばれますが、要は見た目が穏やかでも、実際にはエネルギーが絶えず入れ替わり続ける仕組みだということです。

逆に、この流れやエネルギーの供給が乱れたり変化したりすると、磁気圏内の電場には「誘導電場」(磁場の変動によって生じる電場)の影響が強く現れるようになります。

つまり、地球の磁気圏はただの静かな電気の貯蔵庫ではなく、常にエネルギーが動き回り流れ続ける、動的で生きたシステムなのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)