世界初の知見。無意識でも感情を感じる脳の仕組み

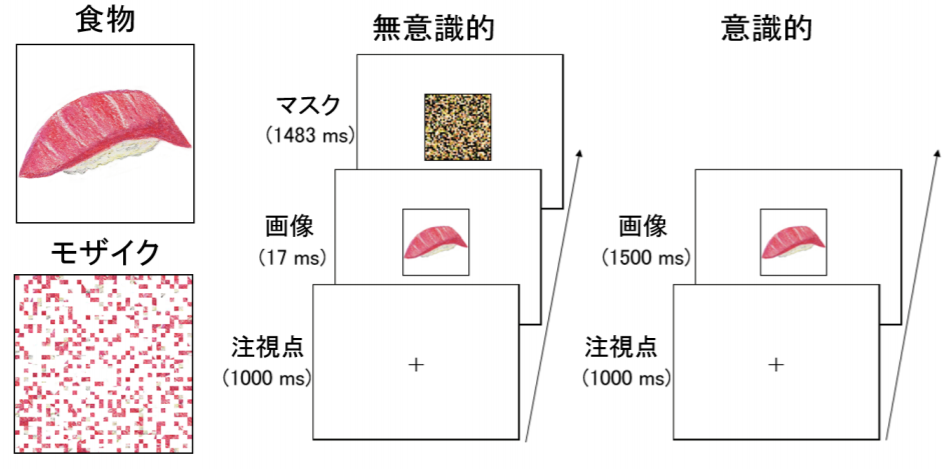

そこで佐藤准教授らは、日本人22人を対象として、無意識的に、あるいは意識的に呈示された食物画像に対する脳活動をfMRI(磁気共鳴機能画像法)で計測した。

画像は一つは見えないようにサブリミナルで、もう一つは見えるように呈示されている。

その結果、無意識的と意識的のどちらの条件にも共通して、両側の扁桃体が食物画像に対して活動することが示された。扁桃体とは、脳内の感情中枢とされる部位だ。

今回の結果から、食物が無意識のうちに感情をかきたてることが分かったが、日常生活に応用できることもある。

例えばリリース内では、「ダイエットする人は環境中の食物刺激(例えばコマーシャルでの視聴)に気をつけたほうがいい、といった日常生活への示唆が得られます」と記述されている。

とはいっても、テレビやネットに触れて食物を避けるのは不可能に近いので、そんな生活ができる意志の強さがあるならとっくにダイエットに成功している気もする。

真面目な話に戻すと、食物感情に扁桃体の関与が示されたことで、扁桃体の活動を亢進させる睡眠不足や、ストレスを避けることが摂食行動のコントロールに効果的な可能性があるのだ。

また研究者は、「今後の発展として、脳活動のデータに基づいて強く感情を喚起する食品を開発するといった産業応用も期待される」と述べている。

…無意識に第三者が関与しようとするのは、ちょっとディストピア感がしないでもないが、見てみたい技術ではある。

reference: kyoto-u / written by Nazology staff

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)