ASDの特性と、なぜ方言を使わないのかという問いの出発点

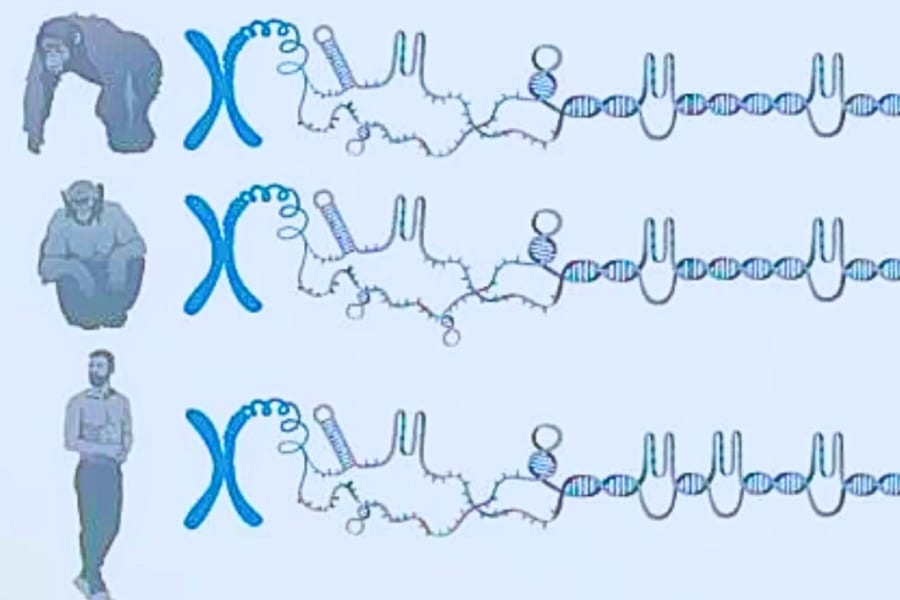

ASD(Autism Spectrum Disorder:自閉スペクトラム症)とは、発達の過程で現れる神経発達症のひとつで、主に社会的コミュニケーションの困難さ、対人関係のつまずき、言語の使い方の偏り、そして興味や行動のこだわりといった特徴が見られる症状のことです。

近年では、知的障害を伴わない軽度のASDや、アスペルガー症候群もこの枠組みに含まれています。

そして実はこのASDの児童について、日頃から接している教育者や親たちから、彼らは方言を使わないという報告がたびたび上がっていたのです。

そこで言語発達支援を専門とする弘前大学教育学部の松本敏治教授(当時)は2013年に、青森県を中心とする津軽地方の特別支援学校で、ASD児と定型発達児の間の「方言語彙の使用頻度」関する学術的な調査を行いました。

津軽弁の語彙44語の使用状況を評価したところ、定型児が平均して119語(13人)を使用したのに対し、ASD児はわずか6語(4人)しか使っていなかったのです。

この現象について、定量的に差が示されたのはこの報告が最初のようです。

これだけはっきり結果が示されたことで、松本教授の研究チームは「なぜASDの子どもは方言を使わないのか?」という疑問について、さまざまな可能性を検討しました。

ASD児が方言を使わない理由について、松本教授の研究が検討したのは、以下の5つの仮説です。

- 音韻・プロソディ障害説:音声の聞き取りや発音の問題で方言が使いにくいのではないか。

- 終助詞意味理解不全説:方言特有の語尾や助詞の意味が理解できないのではないか。

- パラ言語理解不全説:抑揚や語調など、言葉以外の音声的ニュアンスが捉えられないのではないか。

- メディア媒体学習説:方言を話す周囲の人とのコミュニケーションより、共通語中心のテレビ・ネット環境から学習する傾向が強いため、自然に共通語を話すようになったのではないか。

- 方言の社会的機能説:方言が持つ親密さや距離感の調整といった社会的意味を理解・運用するのが難しいのではないか。

このなかでも最も有力とされたのが「方言の社会的機能説」です。

まずこの問題の鍵として、「方言」と「共通語」にどんな違いがあるのかを考えてみましょう。

共通語とは、学校教育やテレビ、インターネットなどで広く使用される全国的な言語形式で、構造や語彙が比較的一定です。

一方、方言とは、特定の地域で話される言葉の変種であり、単語や言い回し、イントネーションに独自の特徴が見られます。そして、方言はどういう場面で使われるのかを考えると、「親密さ」「地元意識」「空気の共有」といった社会的意味を担っている可能性が見えてきます。

社会言語学や語用論(言葉の意味でなく、どう使うかを論じた理論)の観点では、方言は話者の親密さや帰属意識、心理的距離などを調整する役割を持ち、文脈依存的に運用されるものとされています。

たとえば、親しい友人との会話では方言を自然に用いる一方、改まった場面や目上の人との会話では共通語に切り替えるといった言語行動は、方言が単なる語彙の選択以上の「社会的ふるまい」として機能していることを示しています。

つまり方言は単なる地域独特の言い回しというだけでなく、「誰に」「どんな場面で」「どういう気持ちで」使うかが強く問われる言語形式と言えるのです。

実際に、松本教授の研究でも、ASD児は共通語は話すのに、方言だけを極端に使用しないという非対称な傾向が示されました。このことは、方言の使用が単なる言語知識ではなく、相手の意図や場の空気を読む能力に深く関わっている可能性を示しています。

![脱臭炭 ゴミ箱用 脱臭剤 [まとめ買い] 無香タイプ 3個 ゴミ箱 貼るだけ 消臭剤 消臭 芳香剤 生ごみ](https://m.media-amazon.com/images/I/51DGy30jjXL._SL500_.jpg)