種を超えた「お尋ね者」となった托卵鳥

私たち人間は、普通は自分で子どもを育てるものですよね。

それは鳥の世界でも同じことです。

しかし、カッコウやコウウチョウなどの鳥の一部には、「托卵」という驚くべき行動をとる種がいます。

托卵とは、自分では巣を作らず、こっそりと他の種類の鳥の巣に卵を産みつけ、その鳥に子育てを任せてしまう、ずる賢い方法です。

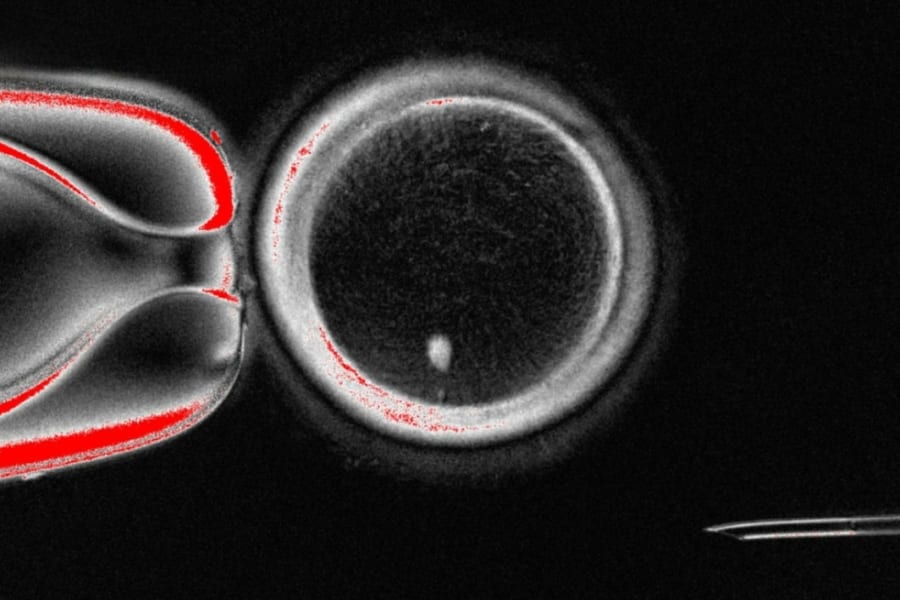

托卵鳥のヒナは、宿主の卵よりも先に孵ってしまうことがよくあります。

すると、自分より後から孵った宿主のヒナを巣の外へ押し出したり、親鳥が運んできたエサを独り占めしたりします。

このため宿主の鳥は、多くの場合、自分の子どもを一羽も育てられず、大切な子孫を失ってしまうことになります。

托卵鳥は宿主の親鳥を直接襲ったりはしませんが、子どもを育てる機会を奪ってしまう点で、宿主にとっては重大な脅威なのです。

こうした被害を避けるために、宿主鳥たちは長い進化の中でさまざまな工夫を発達させてきました。

例えば、産みつけられた卵を見分けて巣から捨てたり、托卵鳥が近づいてきたら集団で追い払ったりします。

特に集団で敵を追い払う行動は「モビング」と呼ばれます。

これは仲間同士が協力し合うことで、より効果的に托卵鳥を追い払える仕組みです。

しかし、托卵鳥だけに特別な警報音を出し、それで仲間を集めて攻撃する鳥は世界でも極めて珍しく、これまで実験で明確に確認された例はわずか2種のみでした。

その一つが、オーストラリアに暮らすスーパーフェアリーレンが使う「ワイニング」という音です。

このワイニングという音が面白いのは、「生まれつき出せる鳴き声ではない」という点です。

フェアリーレンの若い鳥は、先輩の鳥が托卵鳥に対してこの声を出すのを見て、その状況を覚えて真似をしていきます。

これは私たちが旗あげゲームを見て、合図を覚えるのと似たプロセスです。

しかし、このワイニングを聞いた周囲の他の鳥たちは、本能で即座にその意味を理解し、一斉に托卵鳥を攻撃し始めるのです。

つまり、鳴き声を「発する側」は学習が必要ですが、「聞く側」は生まれつき理解できるという、非常に不思議なコミュニケーション方法を使っているのです。

しかも、こうした特殊な警報音を使うスーパーフェアリーレンと、北米に住むキイロアメリカムシクイは、系統的にも生息する地域も全く違うにもかかわらず、共通して托卵鳥専用の警報音を使っています。

では、なぜこれほど離れた鳥たちが、似たような警報音を進化させたのでしょうか?

もしかしたら、世界の他の宿主鳥たちも、こうした特殊な「警報シグナル」を共有し、種を超えて協力し合っている可能性があるのではないか?

この大胆な仮説を実証するために、研究チームは世界的な調査と実験を行ったのです。

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[PowerA] 任天堂スイッチカードケース ゲームカードホルダー for Nintendo Switch 星のカービィ ダッシュ](https://m.media-amazon.com/images/I/41HF0vuBtqL._SL500_.jpg)