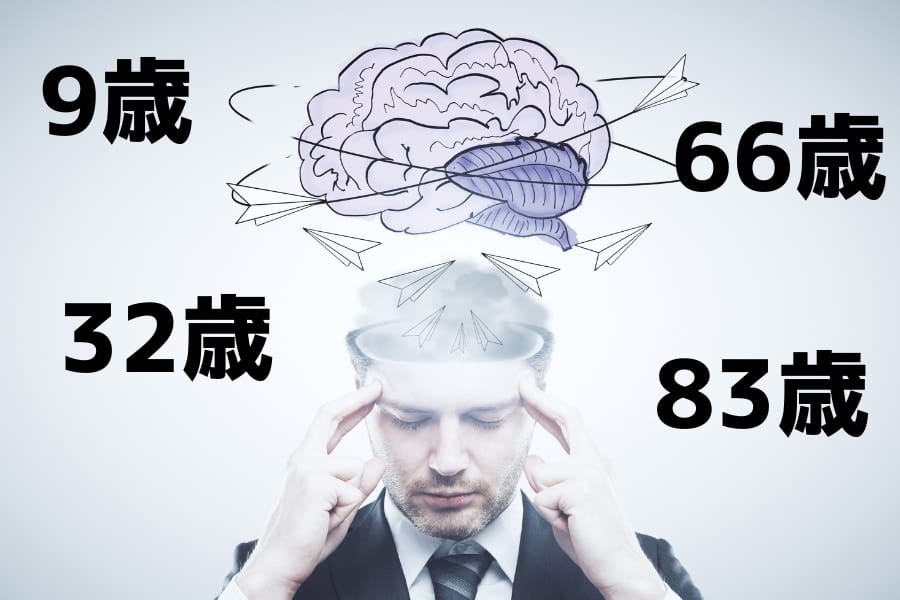

縮むだけじゃない!加齢による「脳」の幾何学的変化

従来、加齢による脳の変化といえば「縮小」にばかり注目が集まっていました。

特に、記憶をつかさどる海馬や前頭葉といった重要部位で、明確な容積減少が確認されてきたのです。

ですが、ラ・ラグーナ大学らの研究チームは今回、脳の「全体的なかたちの変化」という新たな視点を提示しました。

チームは、30歳から97歳の成人2600人以上の高解像度MRI画像を解析。

従来のような「個々のパーツの大きさ」だけでなく、「脳全体の表面形状の変化」に着目し、左脳と右脳の対応する領域間の距離や、脳の各点どうしの広がり方・縮まり方を詳細に測定しました。

その結果、驚くべき事実が明らかになっています。

加齢によって脳は単に“全体が縮む”のではなく、「下側前方は外側へ広がる」一方で「上側後方は内側へ寄る」という、いわば“脳全体がゆっくり沈み込むようなたるみ”が進行することが分かったのです。

この現象を例えるなら、柔らかいゼリーを皿に乗せておくと、時間とともに下へ沈み込んで広がる様子に近いかもしれません。

こうした幾何学的な変化は、脳の各領域どうしの位置関係を変え、情報伝達や連携の効率にも影響を与えます。

研究では、「拡張(脳領域どうしが離れる動き)」と、「圧縮(脳領域が近づく動き)」が、年齢とともに明確に現れることも確認されました。

特に側頭葉(記憶や聴覚を担う部分)や皮質下領域(運動・感情などを制御)では、加齢とともに左右の対応部位間の距離が大きくなる“広がり”が顕著でした。

一方、頭頂部など一部では逆に縮まり、全体として「脳が下へスライドし、上が中央に寄る」たるみが進行していくのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)