現存する全ての種で角が縮小していた

サイは約4700万年前に祖先グループから分岐し、多種多様な進化を遂げ、ほぼ全ての可住域に適応拡散していました。

しかし現在は絶滅の方向へ進んでおり、世界にはすでに4属5種しか生き残っていません。

具体的には、アフリカ大陸のシロサイとクロサイ、インド北部〜ネパール南部のインドサイ、マレーシアとインドネシアの一部地域に分布するジャワサイとスマトラサイの5種です。

すべての種類が生息地の喪失と密猟の脅威にさらされており、将来的な絶滅が危惧されています。

専門家によると、20世紀初頭には世界に50万頭いたサイが、現在は2万6000頭余りしか残っていないという。

特に2007年以降、サイの角の密猟や違法売買が増加しています。

これは金銭的な価値が高いことに加え、中国やベトナムの伝統的な漢方薬の原料として、サイの角の需要が高まっていることが原因とのことです。

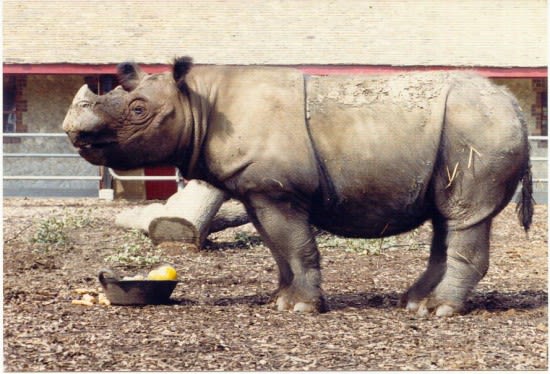

さて本研究では、1886年から2018年にかけて撮影されたサイ80頭の写真を対象に角の長さを測定しました。

実際の正確な長さ(cm)は測定できないため、チームは頭や胴体など他の部位も測定し、それとの相対的な比率で角の長さの変化を調べています。

(それぞれのサイズ比を測るために、横から撮られたサイの画像だけを対象としている)

その結果、5種類のサイすべてにおいて、時代とともに体サイズ比に対する角の長さが短くなっていることが判明しました。

チームは、この変化について「人間が長い期間をかけて角の長いサイを狩猟し続けたことで、ネガティブな選択圧がかかった」と指摘します。

つまり、取引価値の高さゆえに、長い角を持つサイが集中的に狙われて個体数が減少し、あとに残った短い角のサイ同士が繁殖して、その形質を子孫に伝えていると考えられるのです。

これと同じ傾向はアフリカゾウの象牙でも確認されています。

研究主任のオスカー・ウィルソン(Oscar Wilson)氏は「サイが長い角を進化させたのには、食べ物を操作したり、天敵から身を守ったりと明確な理由があるため、角が縮小することはサイの生存にとって不利に働く可能性が高い」と述べています。

サイに対する認識は1950年代を境に激変していた!

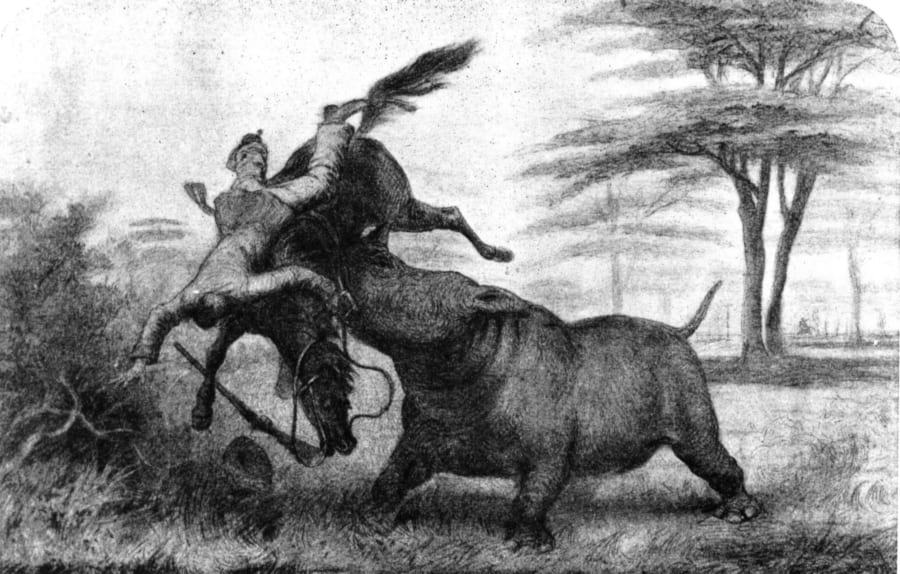

これと別にチームは、その他の1600枚以上の写真に加え、16世紀以降に描かれたサイのスケッチやアートワーク1531点を分析し、サイと人間の関わりの変化を調べました。

すると興味深いことに、20世紀前半まではサイが「狩猟すべき恐ろしい獣」のイメージで捉えられていたのに対し、1950年代以降になると「保護すべき野生動物のシンボル」として認識されるようになっていたのです。

たとえば、1900年に描かれたこちらのイラストでは、サイが馬や人をなぎ飛ばす乱暴で危険な存在として表現されています。

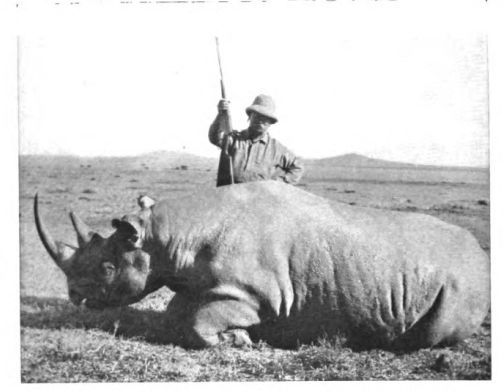

また、1911年に撮影されたこちらの写真では、狩りで仕留めたサイを前に威風堂々としている男性が写っています。

ちなみに、この人物は第26代アメリカ大統領のセオドア ・ルーズベルト(1858〜1919)です。

今、このような写真が出回ると完全に炎上してしまいますね。

1950年代を境にした劇的な認識の変化は、サイの個体数の減少が人々の目にも顕著になってきたからだと思われます。

これ以降、現在に至るまでサイの保護活動が積極的に推進されていますが、サイの減少は止まっていません。

このまま密猟や違法売買が続けば、角が短くなるどころか、サイ自体がいなくなってしまうかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)