「おやじギャグ」には隠された真の効果があると判明!

おやじギャグは世界中に存在する

意外かもしれませんが、おやじギャグが存在するのは日本だけではありません。

英国や米国では「お父さんジョーク(dad jokes)」、デンマークでは「おじさんユーモア(onkel humor)」など似たような名前が付けられており、世界中でおじさんはつまらないジョークをいうものだと考えられています。

しかし、おやじギャグには一定の人気と需要が存在しており、Google Booksではおやじギャグをまとめた書籍が300冊以上存在しています。

人気の世界終末系ゲーム『The Last of Us』でも、主人公と一緒に旅する少女エリーがしょうもないジョーク(おやじギャグ)を集めた本を手に入れ、たびたびその内容を披露する様子が描かれています。

いつ死ぬかわからない危険な旅のかな、エリーが口にするおやじギャグに心を癒されたプレーヤーも多いでしょう。

ではおやじギャグの真の目的とは癒しなのでしょうか?

いくつかの研究では「YES」と解答しています。

中高年男性は、おやじギャグを発することで若者とコミュニケーションをとるキッカケになると感じているからです。

ですがそのような効果はユーモア全般に言えることであり、おやじギャグだけの特性ではありません。

そしてユーモアをコミュニケーションのツールにするならば、面白いほうが断然効果的です。

(※『The Last of Us』の脚本で少女エリーが笑える鉄板ネタの本ではなく、おやじギャグの本を手にしているのは、主人公との関係のぎこちなさの演出でしょう。2人で爆笑してしまえば距離が一気に縮まってしまいますが、おやじギャグを使うことでそれを防いでいます)

つまりおやじギャグの真の目的は癒しではなく、もっと他にあると考えたほうが妥当でしょう。

しかしそうなると「ユーモアとは何か?」という根源的な部分から考え直さなければなりません。

ユーモアの本質は規律違反

人類は、古くは古代ギリシャ時代から「ユーモアとは何か」について真面目に議論してきてきました。

そして長い議論の末、ユーモアの本質が「規律違反」であることを突き止めました。

といっても難しい話ではありません。

たとえば漫才のボケは常識に反したあり得ない解釈をすることで、常識という規律への違反を起こします。

またマンガの登場人物や歴史上の人物の吹き出し部分に、面白そうな言葉を書き込んでボケるタイプのユーモアは「その人物が言いそうな内容に反している」という規律違反を起こしています。

また「お金をとられたら、おっかね~」のような常識に違反していないおやじギャグでも、言葉に対する規律違反を犯しています。

具体的に説明するのは心苦しいものがありますが、後半の「おっかね~」はお金をとられる恐ろしい思いをしたという意味と、前半の「お金」の2つの意味を混ぜています。

私たちが行う通常の会話では、1つの言葉に1つの意味しか込めないという、暗黙の規律のうちに行われています。

常に1つの言葉に複数の意味を混ぜていては、正常な情報交換も成り立ちません。

しかし「おっかね~」は少なくとも2つの異なる意味を1つの言葉に混ぜるとという規律違反を起こしており、故に(どんなに下らなくても)ギャグとして人間の脳に認識されるのです。

1つの単語に2つの意味を込める規律違反は汎用性が高く、賞をとるような優れた漫才やコメディーでも言葉の規律違反は繰り返し使用されています。

しばしばネット上でみられる性的なジョークも、社会規範に反するという規律違反を起こしています。

また近年の脳科学研究でも、人間の脳はなんらかの「規律違反」に接すると、ユーモアと認識するように作られていることがわかりました。

(※以前に行われたユーモアにかんする脳科学研究では、まず左脳がユーモアの言語的な処理を行い、その後右脳で2重の意味のキャッチが行われることが示されています。)

では、同じような規律違反をおかしながら、なぜ一部のユーモアだけが「おやじギャグ」と言われてしまうのでしょうか?

おやじギャグは確かにつまらないですが、つまらないユーモアの全てがおやじギャグとして認識されるわけではありません。

そこで重要になるのが、ユーモアに対する規律違反です。

つまらなさ過ぎて逆に笑えてくる

競争が激しい漫才やコメディーの世界では「受けないギャグに価値はない」と言われています。

この言葉からユーモアには根底として「面白くあるべき」という規律があることがわかります。

しかしおやじギャグはあまりにも下らなすぎて、つまらなすぎて、ダサすぎて、ユーモアとしての規律に違反し、結果として笑いをとることがあります。

このようなユーモアの規律に反したユーモアは「アンチ・ユーモア」と呼ばれています。

シュール系やごり押し系のネタも、ユーモアの規律に違反することで笑いをとることが可能になります。

では、おやじギャグの真の目的とは、アンチ・ユーモアによる笑いの裏正解なのでしょうか?

答えは半分だけ正解と言えるようです。

おやじギャグがアンチ・ユーモアで逆に笑えてくるという現象があるのは確かです。

しかしそれでは、おやじギャグの使用者が中高年男性に偏っていることを説明できません。

アンチ・ユーモア狙いならば、おやじギャグは年齢や性別を超えて、もっと多くの人々に使用されているはずです。

そこで幾つかの研究では、男性の遊びと女性の遊びに質的な違いがあるかが調べられました。

すると成人男性(父親)は成人女性(母親)くらべて、子供の限界を試したり、子供をからかったり、子供に精神的な敗北感を与えて嫌な気持ちにさせるケースが多くみられることがわかりました。

たとえばサッカーやバスケを子供に教える場合でも、成人男性(父親)はドリブルテクニックで子供を翻弄してボールをとるのを邪魔したり、子供が怒って本気になればさらに難易度を上げてからかうような動きをしたり、自分の上手さを見せつけて子供を精神的に叩きのめすような行動が多くみられました。

また成人男性(父親)と成人女性(母親)が子供に対して言うユーモアを比べたところ、人種や文化を問わず、男性のユーモアは女性に比べてより攻撃的であり、より子供をからかい、より子供を精神的に傷つける傾向にあることがわかりました。

ただこのような傾向は、単に男性が「大人げない」だけで生じるものではありません。

確かに、まわりに簡単に勝てる相手がいないから、弱い子供に勝って気分晴らしをしようよする男性もいます。

しかし同様の傾向は他者より優れている立派な父親にもみられます。

つまり父親が遊びやユーモアを通して子供に向ける攻撃性は、一種の本能のようなものなのです。

そして本能には目的があります。

父親が子供に対して遊びやユーモアで攻撃的なのは、負けて精神的に打ちのめされることに慣らし、子供の限界を物理的にも精神的にも伸ばすためだと考えられます。

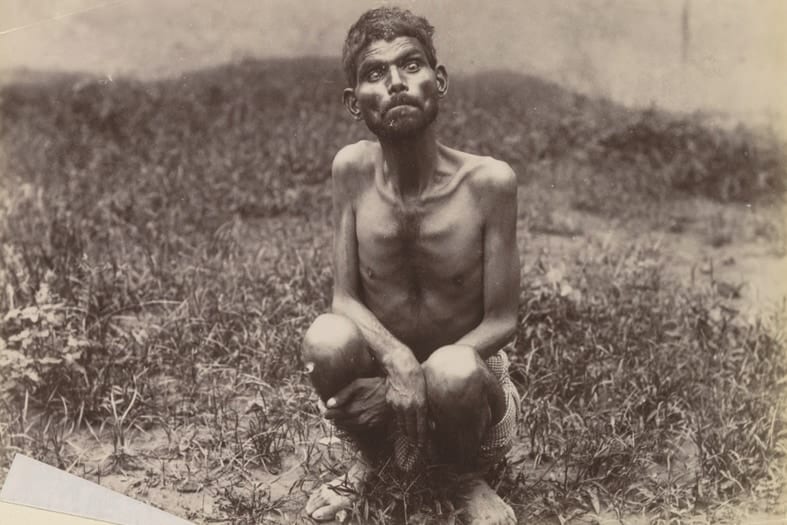

同様のケースは子育てを行う他の生物でもみられます。

たとえば鳥類の子育てでは、ヒナの成長にあわせて親鳥が意地悪になることが知られています。

ジェンツーペンギンの親鳥はヒナがある程度育って歩けるようになると、直ぐにヒナにエサを与えなくなり、ヒナたちが親鳥を追いかけるように仕向けます。

親鳥の意地悪の結果、ヒナたちは巣から出ることを学ぶだけでなく脚力がつけられます。

では中高年男性特有のおやじギャグにも、本能に根差した子孫を教育する崇高な目的があったのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)