知能とは問題解決の「面倒な検証プロセス」に耐える力だった

知能の本質とは何なのか?

謎を解明すべく研究者たちは被験者たちの脳活動をもとに、1人1人の脳の意思決定プロセスを再現する「脳のアバター」を作りました。

この脳のアバターでは被験者たちの脳活動の忠実なシミュレートが行われており、さまざまな難易度の問題に対して、どんな脳活動が起きているかを正確に再現することが可能です。

すると興味深いことに、実際の人間の脳でも「脳のアバター」でも共に、意思決定に時間をかける「遅い」脳では、より多くの脳領域間の活動の同期がみられました。

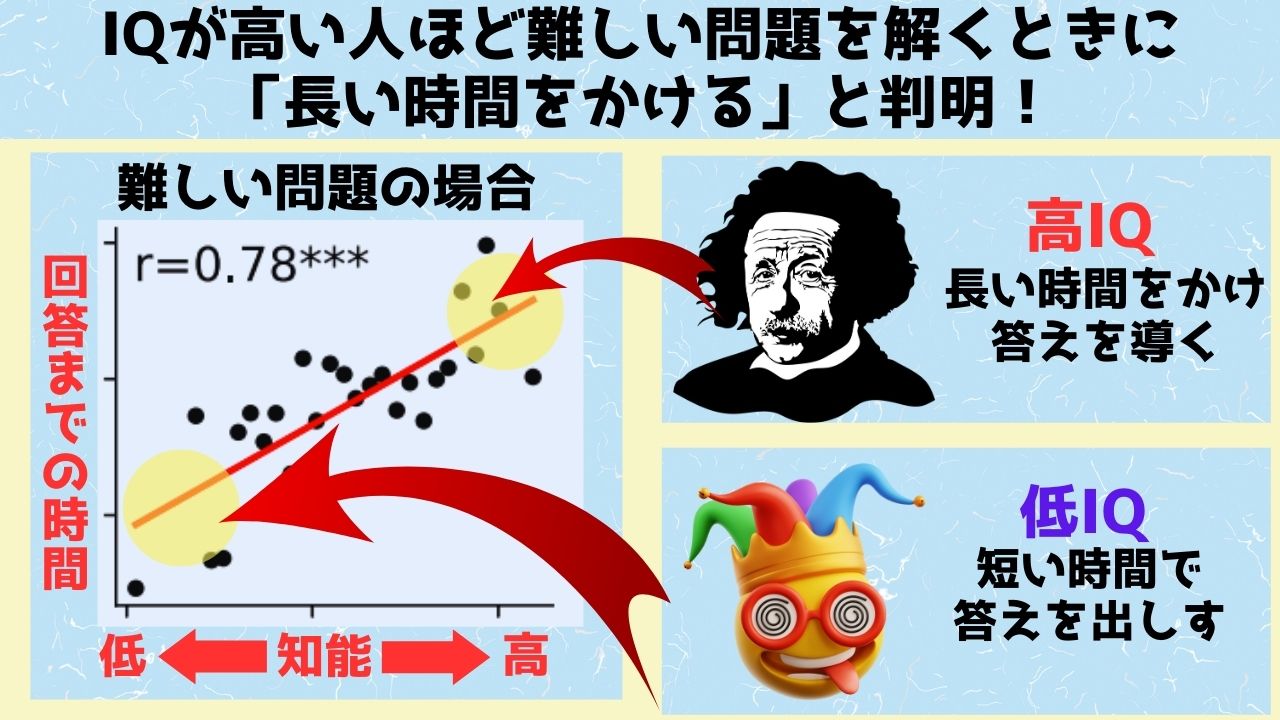

難しい問題を解くには、推論と論理を組み立てながら作業記憶を随時、新しいものに更新していくことが重要です。

分析では、優れた同期性を持つ脳は同期ができていない脳に比べて、必要な検証プロセスを終えるまで、答えを出すのを我慢して先延ばしにできることが判明します。

一方、同期性が低下した脳では問題解決に必要な「面倒な検証プロセス」を完了するまで待てなくなり、文字通り「結論に飛びついている」ことが示されました。

問題を解くとき、私たちの脳内では答えへとつながる複数の神経ネットワークが構築され、より強力な証拠や論理をもったニューロングループが「答え」として選択されることになります。

テストの4択のように私たちの脳内では検討すべき候補に関連した神経ネットワークが瞬間的に形成され、証拠や論理の検証を受けて候補が絞られているからです。

「赤信号で車は止まるべきか?」のような問題では、答えにつながる神経ネットワークの構築や検証に必要な同期レベルも少なくてすむため、私たちはこの問題を「簡単」と感じます。

しかし難しい問題の場合、答えにつながる神経ネットワークの構築が多くなり、検証に多くの労力が必要とされるため、それらしい結論に飛びつきたいという欲求が高くなっていきます。

同期の維持が苦手な脳は検証を続ける辛さに耐えきれず、この誘惑に負けてしまいます。

この結果から、知能の本質とは脳領域間の同期を維持し続け、面倒な検証プロセスに耐える力だと言えるでしょう。

これは考える持久力と言えるでしょう。

知能は遺伝的要素が50%以上と言われていますが、後天的に才能を発揮した天才たちは、運動同様にこの考える持久力を鍛えることで才能を発揮したのかもしれません。

人間の知能と同じ特徴をAIに持たせる

この研究では、人間の知能を忠実に再現する「脳のアバター」が開発され、研究に用いられました。

そして研究では、脳領域間の活動を同期させ続けることが、検証プロセスや作業記憶を維持させ、問題解決まで意思決定を下すのを耐えることを示しています。

そのため、もしAIに同じような同期・思考プロセス・作業記憶といった要素を組み込み、意思決定までのスピードを遅くするような仕組みを取り入れることができれば、より人間に近い知能を作れるようになるかもしれません。

また脳のアバターで観察された結果が現実の被験者の脳活動と一致しているという結果は、医学分野においても有用になる可能性があります。

もしアルツハイマー病のような認知症を再現する患者1人1人の脳アバターを構築することができれば、外科・薬物・脳刺激などの、どの方法が有用になるかをシミュレーションで予測し、高精度な個別医療を提供することが可能になるでしょう。

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

すぐに答えに飛びつくなってことですね。

頭の悪い人は長期的な視点でもの見れないというのもありますから、それとも関係があるのでしょう。

インテルのプロセッサで言うならPL2を維持できる時間が短いってことですね。

すぐに決めたり答えを出したり行為し続ければ、経験値に応じて精度が上がるし、周囲からも賢くバイタリティのある人間としてみられる。また、下手な鉄砲も数打ちゃ当たるという積極的なアプローチが、SNSしかり、この情報化社会と適合して常套手段と化してもいる。

しかしこれができるのは、脳も体もまだ発達段階で若くて将来も体力もあって、それゆえに世間もまだ寛容で、と、そういう自由度が高い時期しか許されないという傾向がある。

しかし、こうした早熟としての生き方は、手っ取り早くそこそこの仕事と嫁と子供を得るという生物的な満足を得るに至るには、それなりに合理的だし計画的だ。

生成AIの世界的普及や実装にはまだ猶予がある。早熟タイプが主導する社会的流行はまだしばらく続くと思われるもる。

回答するまでの時間が長いだけで

正答に気づくまでの時間は普通に頭がいいほうが速いのでは?

頭が悪いと間違っていることや自分には理解できないことさえ理解できず∞の時間がかかるってことですよね

難易度の高い問題というのが何を指しているのかわからないけど、

この問題の難しいのは「とはいえ即答する天才は確かにいる」ということ。

実際には一生に数人しか見聞きしない程度なんだろうけど、

それでもそういう存在を一度知ってしまうとずっとそれが記憶に残る。

なので採用試験とかだと普通はじっくり時間をかけて正答させるような方法のほうがいいんだけど、

残念ながら今の採用試験(SPIとか)はそうはなってないのが実情。

あれはもう一種の商売なのであえてそういう「塾商法」的な問題にしているというのはあるけど、

本当はそこそこ優秀な人を採りたいならああいう採用試験は今すぐやめたほうがいいんだろう。

一言で「頭がいい」と「頭が悪い」という二元論で語るには無理がある。

ある分野において根気強く取り組める人間が別の分野においてまるでこらえ性がないというのはよく見かける。それらの積み重ねが個人の脳のネットワークをユニークに育てるんだろうな。