カンガルーはかつて「二足歩行」だった?

英ブリストル大学(University of Bristol)の研究チームは、過去2500万年にわたるカンガルーとその近縁種の化石を広範に分析しました。

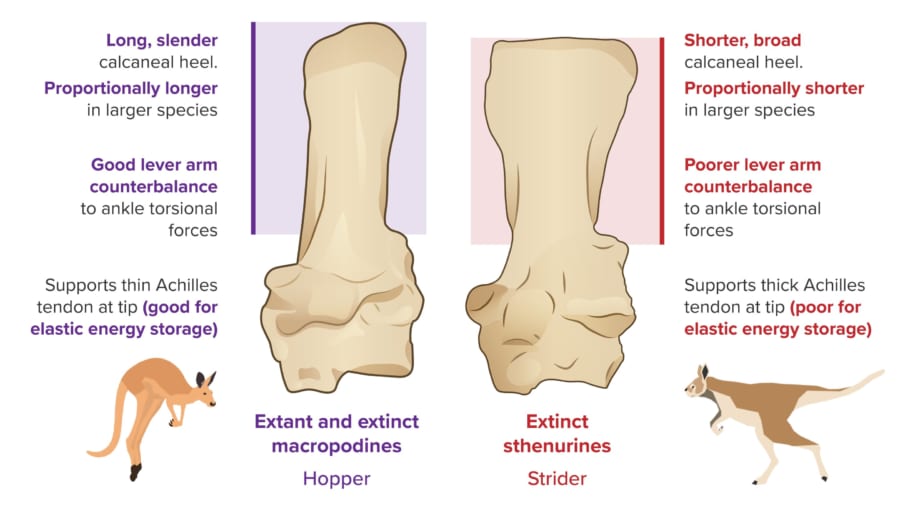

その中で、絶滅したカンガルーの脛(すね)と足首の骨を調べた結果、現代のカンガルーとは違い、持続的なホッピングができなかったことが示されたのです(Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, 2023)。

特に今回の研究では、持続的なホッピング移動ができる体重の限界は約140〜160キロと示唆されました。

現代のカンガルーの大半は20〜30キロ、重くても50〜70キロほどです。

ところが、絶滅した「プロテムノドン(Protemnodon)」や「ステヌリン(sthenurine)」は体重が150キロ前後から200キロ近くあるものもいました。

そのため、二足歩行や四足歩行を主とし、ホッピングはできたとしても限定的か、かなり低速だったと考えられています。

つまり、カンガルーの移動手段は体格に合わせて多様に変化し、決して「ホッピング一本」ではなかったということです。

では、なぜ現代のカンガルーはホッピングを移動の主流としたのでしょうか?

これについてはまだ決定的な答えは出ていませんが、仮説の一つとして「広い草原に住んでいること」が挙げられています。

彼らが生息するオーストラリアの広大な土地は、鬱蒼とした樹木や複雑な勾配、坂道などの障害があまりなく、上下方向に細かく移動する必要がありません。

すると、まっさらな平地を延々と移動するには、バネ仕掛けのホッピングを使った方法が最もエネルギー効率がいいのです。

ただ環境の変化によって生息地のあり方が変われば、カンガルーの移動手段もまた変化するかもしれません。

ホッピングは必ずしも進化の終着点ではないのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)