カンガルーの「ホッピング」の仕組みはどうなってる?

カンガルーは哺乳類の一グループである有袋類(ゆうたいるい)に属しますが、他の哺乳動物と比べて、下半身がとても変わった構造をしています。

彼らは左右の脚を交互に動かすための構造や、二足で走るのに必要なお尻の筋肉が発達していません。

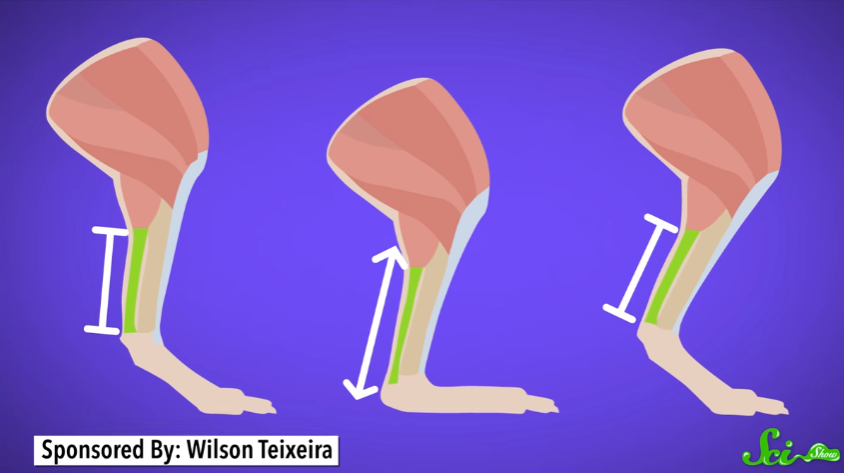

しかしその代わりとして、アキレス腱(足首と脚の筋肉をつなぐ部分)が大きく発達しました。

ヒトの足首にもアキレス腱はありますが、私たちの腱はやや硬くて張りがあります。

他方で、カンガルーの腱はヒトより遥かに長く、また柔軟に伸び縮みするようにできています。

カンガルーが両足で着地すると、関節が「くの字」に曲がることでアキレス腱が足首の方に引っ張られます。

イメージでは、輪ゴムを伸ばした状態に近いでしょう。

次に両足を地面から離すと、引っ張られた腱のエネルギーが一気に解放されて、輪ゴムを飛ばすようにビョンッと跳躍できるのです。

あとはこれの繰り返しになります。

要するに、カンガルーは両脚に「天然のバネ」を仕込んでいるようなものなので、筋肉をほとんど使わなくとも連続してホッピングし続けられるのです。

それから「尻尾」も重要な役割を果たしています。

カンガルーの尻尾は非常に筋肉質で太く、オス同士がケンカをするときは、尻尾を支えにして両脚でケリを入れるほどです。

テレビなどでご覧になったこともあるでしょう。

これまでの研究で、カンガルーは跳躍の際に尻尾を振り子のように活用していることが分かっています。

具体的にいうと、空中に跳んでいるときは尻尾を振り上げ、地面に着地するときに尻尾を振り下ろし、また跳躍する瞬間に尻尾を跳ね上げます。

そうすることで、先のアキレス腱と同じように尻尾がバネの役割を果たしてくれるのです。

このような体の構造のおかげで、カンガルーは無駄な筋力を浪費することなく、長い距離を延々とホッピングで移動できるようになりました。

ちなみに、カンガルーの1回の跳躍距離は約8メートルで、これは人間の走り幅跳びの世界記録と同じくらいです。

それを連続で何時間も繰り返すのですから、その凄さが身に染みるでしょう。

しかし一方で、カンガルーたちは昔からずっとホッピングを続けてきたわけではないことが、最近の研究で明らかになっています。

実は二足で走る時代もあったらしいのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)