ガラガラヘビも仲間の存在が「心の支え」になる?

ヒトやその他の動物はストレスフルな出来事に遭遇すると、心拍数が増加したり、免疫反応や行動の変化を引き起こすホルモンが多く分泌されます。

しかしその中で、同種の仲間が一緒にいると不安が低減し、ストレス耐性が強化される種がいることが確認されてきました。

特に哺乳類や鳥類のような「社会性」の高い動物ほど、仲間の存在によってストレスが緩和される傾向が見られています。

一方で、それ以外の動物種における社会的緩衝作用は、これまであまり調査されてきませんでした。

そこで研究チームは今回、爬虫類を代表して「ガラガラヘビ」を対象に実験することにしたのです。

ガラガラヘビは南北アメリカ大陸に分布する毒ヘビで、身の危険を感じると尻尾をふって「ガラガラガラ」と音を立てて、相手を威嚇します。

「こっちに来るなよ、それ以上近づいたら噛みつくぞ」というわけです。

3つの条件下に分けてストレス実験

今回の実験では、南カリフォルニアに生息する野生の「南太平洋ガラガラヘビ(学名:Crotalus helleri)」25匹を対象とし、以下の3つの条件下に分けました。

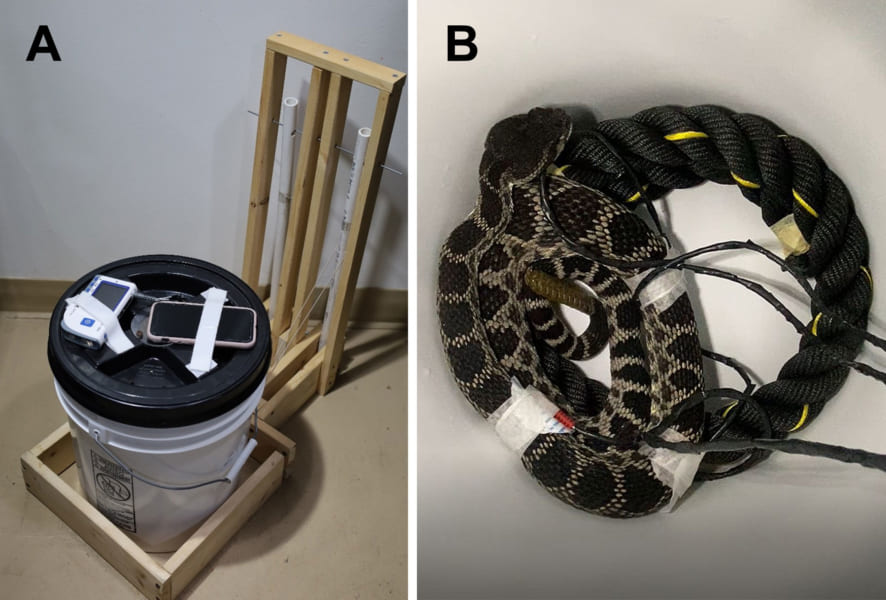

1つ目は一匹でいる孤独条件、2つ目はヘビに似ているロープと同伴する無生物条件、3つ目は同種の仲間と一緒にいる社会条件です。

チームは各個体の心拍数の変化をストレス指標とし、ガラガラヘビの心臓付近に心拍数モニターを取り付けました。

その後、それぞれのヘビを暗くて密閉されたバケツの中に入れ、20分間置いたあとにバケツに振動を与えて、ストレス条件下に晒します。

そして平常時とストレス条件後の心拍数の変化、心拍数が元に戻るまでの時間、ガラガラと警戒音を立てている時間などを測定しました。

その結果、仲間と一緒にストレスに晒されたときにのみ、平常時の心拍数への戻りが早く、ガラガラ音の持続時間も短くなっていたのです。

これに比べると、一匹でいるときやロープといるときでは心拍数の上昇率も高く、また平常値に戻るまでの時間やガラガラ音の持続時間も長くなっていました。

研究主任のチェルシー・マーティン(Chelsea Martin)氏は「仲間の同伴によるストレス反応の減衰は、これまで爬虫類の種では一度も確認されたことがない」と話します。

この結果により、爬虫類であるガラガラヘビも「社会的緩衝作用」を用いてストレスに対処しうることが支持されました。

またマーティン氏によると、試験対象としたヘビは「個体で越冬する低地の個体群」と「集団で越冬する高地の個体群」に分かれていましたが、いずれにおいても社会的緩衝作用に違いはなかったという。

つまり、普段は独り身で冬を越える孤独が好きなヘビでも、仲間がいれば「心の支え」になるという事実に違いはなかったのです。

それからオスとメスの性差を考慮しても、社会的緩衝作用は一貫していました。

研究者らは今回の結果を受けて、爬虫類の社会性について新たな洞察を与えてくれるだけでなく、ガラガラヘビのイメージ回復にもつながると期待しています。

マーティン氏は「世間でガラガラヘビは何かと悪者にされがちですが、私たちの発見は彼らのイメージを良くするのに役立つかもしれない」と話しました。

日本では「ガラガラヘビがやってくる」なんて歌が過去に流行しましたが、猛毒と不気味なガラガラ音ゆえ彼らは世界では嫌われ者の生き物です。

しかし彼らだって独りでいると不安だし、仲間がいないと心細いのかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)