好みの曲の歌詞から自分の内的な状態がわかる

今回の研究からは、特に「回避型」の愛着スタイルを持つ人が、自分の感情と結びついた曲の歌詞を好むと示されています。

しかし、この研究は自己申告のデータであり、因果関係を推測するには限界があります。

研究チームは自分の内的な状態に沿った曲を好む傾向は自己認識を助ける可能性がある一方、感情の負の側面を助長する恐れもあると述べています。

不安傾向が強い人は、自分の否定的な感情に囚われやすく、マイナスの感情が徐々に大きくなってしまう思考の癖を持っています。

もし自分の内的な状態を反映した曲が、個人の性格・愛着スタイルの負の側面を悪化させるのだとすれば注意が必要でしょう。

ただいずれにしろ、その効果を確認するのは研究の次のステップです。

研究チームは「特定の愛着スタイルや性格を持つ人は、自分の内的な状態を正当化する歌詞を聴いてしまうのかもしれない。しかしもし自分の負の側面を強化していると感じたときは、別の音楽を聴いた方が生産的かもしれない」と提案しています。

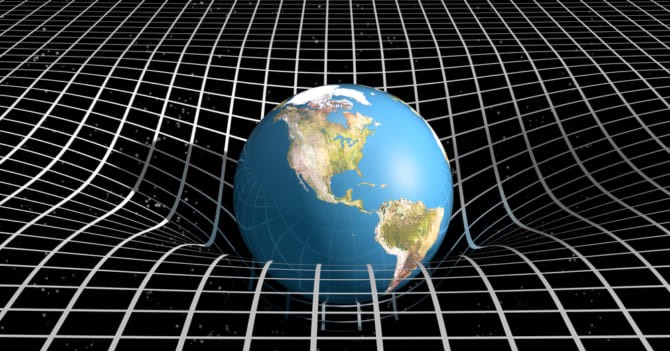

近年の音楽の歌詞は「悲しみ」や「怒り」などのネガティブな表現が多くなっている

今回の研究では、社会レベルにおいても歌詞の表現が拒絶や恐怖などの「回避型」の愛着スタイルを反映していることが多い傾向を示しています。

この傾向は本研究に限らず、他の研究でも確認されています。

2018年の学術誌「Journal of Popular Music Studies」に掲載された、ローレンス工科大学のキャスリーン・ネイピア氏(Kathleen Napier)の研究チームは、1951年から2016年までのビルボードのTop100に選ばれた曲の歌詞を分析しました。

分析では、約6500曲以上の歌詞をテクストマイニングし、感情表現に関わるワードが時代ごとでどのように変わったのかを調べています。

結果、喜びや自信、素直さなどのポジティブな感情表現は時代の経過とともに減少し、悲しみや嫌悪、恐怖などのネガティブな感情表現が、時間の経過とともに徐々に増加する傾向が確認されました。

この研究結果は、各年代の最も人気のある曲を分析したため、時代とともに音楽が変化しことを示しているわけではなく、音楽のリスナ-の好みが時代とともに変化したことを意味しています。

研究チームは「曲の歌詞の感情表現の変化はミュージシャンやソングライターが表現したいことを反映しているだけでなく、リスナーがその年に聴きたかった音楽と関係があるのかもしれない」と述べています。

リスナーの内的な感情が聞きたい曲とリンクすると示される以上、この傾向は社会全体がネガティブな方向へ向かっている可能性を示唆しているかもしれません。

できれば明るい曲が流行る時代が来て欲しいものですね。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

音楽を聴くときに洋楽邦楽問わず歌詞なんて全く頭の中に入って来てない

ボーカルは肉声楽器という認識でしかないんだよね

社会が暗いのですから仕方のない部分もあるかと思います。

世界も日本もどんどん悪い方向に進んでるからまあね

今のところはこの先もより悪くなっていく未来しか見えないし

どんな曲がとかどんな歌詞がそれぞれのタイプに合ってるのかの具体例が欲しかった。論文を見る限り日本ではあんまり知られてない曲ばかりだけどそれでもそれらを並べる事には読者に納得感が増す効果がある。

最近の日本では可愛いだけじゃダメですか?などの自己肯定感上がり系アイドルの歌が流行ってますね。少しは明るい時代になったのかもしれません。中高生の頃はボカロやアニソンにハマるよなぁと思いましたが、年代によって曲の好みが変わるのも、内的要因の変化が関わってるのかもしれませんね.

すべての歌が嫌いな場合どこにカテゴライズされるのか?