脳は損傷を受けてもほかの部分が機能を引き継ぐことがある

脳はすべての部分が機能しており、10%しか使用していないなんてことはありません。

つまり脳のすべての場所が人間の生活において必要な場所なのです。

この事実は脳を損傷した際に、体の機能に障害が残ることからも分かります。

しかし、脳の一部が損傷を受けて機能を失ったとしても、その部分が受け持っていた能力をある程度取り戻せることがあります。

脳が損傷すると、損傷具合や損傷した脳の場所にもよりますが、体の一部に麻痺が残ったり、認知症のような症状が出たり(高次脳機能障害)します。

しかし、リハビリを行なっていくと症状が緩和していくことはよくありますよね。

これは、脳の損傷部分が回復しているのではなく、脳のほかの部分が機能を引き継ぐためです。

ここで、産総研による研究を紹介します。

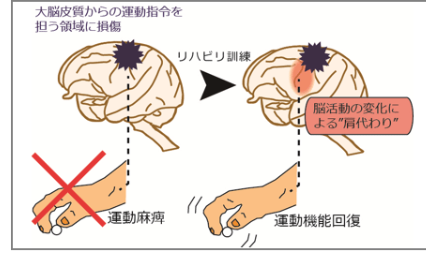

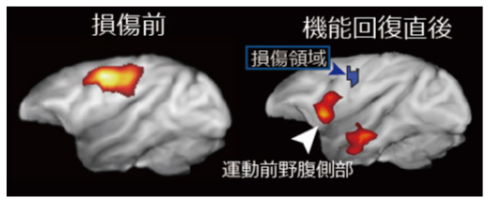

この研究では脳損傷により手先を用いた動作ができなくなったアカゲザルがリハビリにより運動機能を回復させた際の、脳の活動の変化を調査しています。

その結果、損傷前と損傷後のリハビリ後で、手先を使用した際活発になる脳の活動領域が変化していました。

ただし、この活動部位の変化は能力を発揮しているのではなく、単に正常な脳活動が脳損傷によって阻害されているだけの可能性も考えられます。

本当に脳のほかの部分が能力を肩代わりしているのか調べるために、産総研では、このアカゲザルに対して、脳の機能をブロックする薬剤を該当箇所に使用し再度調査しました。

すると手の運動機能に再び問題が生じたため、本来の領域とは異なる脳領域が手の運動機能を引き継いだことで回復したということが証明されました。

脳の一部が損傷したとしても、ほかに機能を引き継げる部分があれば機能回復は可能です。

これはモデル動物による実験ですが、この研究結果は脳を損傷してリハビリが必要な人間でも同様ではないかと考えられています。

なぜ脳は10%しか使用されていないという誤解が生まれたのか?

こうして数々の研究報告を見てみると、人間が脳の一部しか使用されていないという考えは明らかな誤解であることがわかります。

ではなぜこのような誤った説が、広く浸透しているのでしょうか?

1つは、これが脳の活動部位の話ではなく、活動量という意味で10%と捉えている人達がいるためかもしれません。

確かに脳にはPCのオーバークロックのように一時的に高い処理能力を発揮できる可能性があります。

その証拠として、ほとんどの人は「慣れ」により脳の活動量が減っていくといいます。

脳科学者のヘクト氏によると、何かしらのスキルを習得しているとき脳は活発に働きますが、そのスキルの習熟度が上がると脳の活動量は減るのだといいます

そのため、常に新しいものに触れるように思考を集中させていれば普段より高い能力が出せるかもしれません。

ヘクト氏は自分の可能性を存分に発揮するためには、「慣れ」に甘んじず熱心に学び続けることが重要、と語っています。

もう1つの理由は、先に紹介した、脳には損傷を起こした部分があっても、他の部分がその機能を引き継げるという研究報告にあります。

これは専門家から見ても非常に謎に満ちた問題であり、脳科学者たちは自分たちの理解が及ばない未知なる能力を脳はまだまだたくさん秘めているはずだと表現しています。

これは彼らが脳研究の進捗に対して謙虚な意見を表明しているに過ぎませんが、こうした情報が巡り巡って「脳は10%しか能力を発揮していない」という言説に繋がったのかもしれません。

このためSF映画に登場するような、使われていない脳領域を活性化させて、超常的な力を発揮するということはおそらく不可能でしょう。

ただ、脳の活動量を上げることで通常より高い処理能力を発揮させることは将来的に可能になるかもしれません。

ここまでの説明を聞いてあなたはがっかりしたでしょうか? それともやっぱり脳にはまだ何か隠された能力があるんじゃないかと感じたでしょうか?

「人間は脳の10%しか使用していない」この説が流行する最大の原因は、おそらく学術的な根拠ではなく、人間にはまだ未知の可能性があるというロマンを求める私たちの期待なのでしょう。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

同じ100%にしても、優先度の低いアプリに9割のリソースを使われてるみたいなことはないんだろうか

10%は眉唾として、それでも相当さぼっているように見えます

・新しいことを記憶する際、未使用または使わなくなった領域をつかってませんか?落語の真打は、30分以上の大作を60本以上持ちネタにしているといいます。記憶量は一貫して増大しますので未/再使用療育は多そうです。

・試験の前日の深夜など、過覚醒状態になって験勉をしていて小さな音でも気になったり、掃除を始めだしたりします。意識や注意というのも普段はアイドリング状態かもしれません。

・近赤外光脳機能イメージング・PET・fMRIで脳の特定領域の活動を評価できるということは、血流・ぶどう糖消費、酸素消費が動的に変化することで、神経組織がエンジンかかった状態になるということだとすると、普段は、各領域が三味線を弾いているのでしょう。

・デフォルト・モード・ネットワークというのは、組織の神経細胞群が外部からの同調刺激毛むりやり引き込みを起こされて、その領域が責任する仕事が抑制されいぇる状態とみなせば、「使用していない」と言い切ってよいように思えます。

・「不慣れなことは、大脳の領域を広く使い疲れもする」ということは、普段は無初任のなにもしていない領域があり、いざというときは負帰還制御などで何でもこなす。そのうち小脳がモデルを作ってくれたら、下位の脳領域へ移管する・・・・とすると、やはり、ふだんは遊んでいる広い領域が必要そうです

昨日俺、120%だったよ

何が考えたことかすら、わからなかったけど、結果オーライだったから