音楽がおよぼす影響は文化を超える

この実験では、年齢、社会経済的な状況などが異なるさまざまな人が参加しました。それににもかかわらず、参加者のほとんどが同じような反応を示した点は、注目に値します。

これは例えば、ヘビメタなら気分が高まり頭を振りたくなるとか、ワルツのような曲なら気持ちが落ち着いて肩を揺すりたくなるなどの反応が、どの国のどんな年齢のどんな収入層の人でも同様に反応することを意味します。

結果について、論文の筆頭著者であるプトキネン氏(Vesa Putkinen)は「個人差があるにもかかわらず、回答者の感情や身体感覚は非常に一貫していました。これほどきれいな結果が出るのは非常に珍しいことです」と語っています。

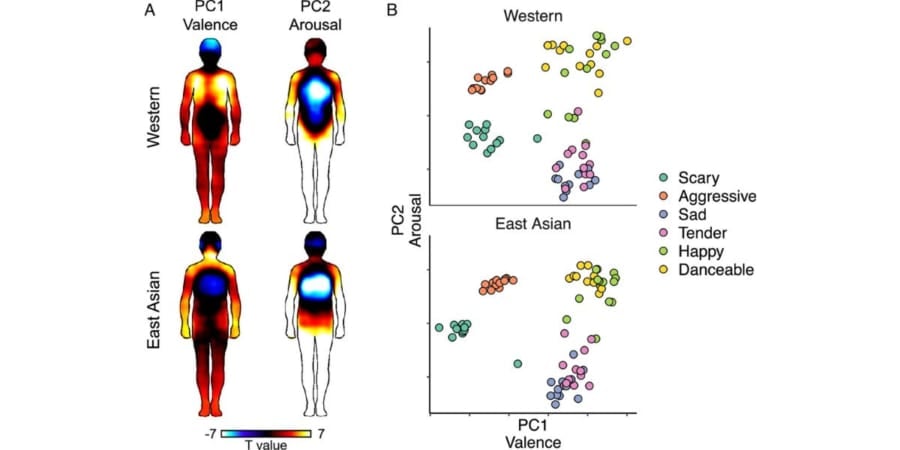

しかしながら、特定の項目においては、西欧と中国の参加者での反応の違いも確認されています。

東洋(中国)の参加者は、ほとんどの音楽に対して腕、脚、頭部といった身体の外側部分でよりはっきり感じられたと報告しました。

一方で西欧の参加者は、優しい曲や悲しい曲を聴いたときに胸部に感情がこみ上げるような反応を示すことが多く、不気味な曲では「腹部に不快感や緊張を感じることが多い」と報告しています。

ただし、これらの違いは、文化を超えて共通する身体感覚マップや感情の全体的な類似性に比べると比較的小さなものでした。そのため文化的な差異というよりは、個々の参加者の特性による偏りの可能性が大きいようです。

研究者らは、「音楽が身体におよぼす影響は普遍的なもので、その普遍性は、人間の社会的相互作用や共同体を強化するために進化した可能性がある」と述べています。

プトキネン氏は、今後、人々が異なるジャンルの音楽を聴いているときの脳活動を調査したいとしています。音楽によって引き起こされる感情が脳内でどのように機能するのかを理解するための、新たな調査をスタートさせているとのことです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)